2. 土壤与农业可持续发展重点实验室(中国科学院), 南京 210008;

3. 中国科学院大学, 北京 100049;

4. 中国科学院流域地理学重点实验室(中国科学院南京地理与湖泊研究所), 南京 210008

土壤保持功能是生态系统防止土壤侵蚀和储集泥沙的重要保障,作为生态系统基本服务功能之一,土壤保持功能对土壤的形成过程与植物固着起着至关重要的作用[1]。在生态系统维持动态平衡过程中,若土壤侵蚀与沉积发展得不到合理控制,可能引发一系列如土壤肥力下降、水土流失以及河流泥沙沉积等不良后果,进而造成严重的自然灾害和经济损失[2-3]。因此,对区域土壤保持空间分布特征进行定量评估是制定水土保持和生态环境治理规划的基础和前提,同时也逐渐成为农业科学和环境科学领域的热点研究方向。

青藏高原地区拥有丰富多样的自然生态系统类型,包括荒漠、草原以及森林、草甸和灌木等。由于高寒地区经常发生暴雨、干旱和大风等极端气候事件,加上地表结构的脆弱性,以及大量积雪的反复冰冻消融,造成草皮脱落和地表干裂现象的频繁发生。因此,高寒地区易遭受严重的土壤侵蚀,进而导致土地退化和沙化的问题[4]。研究发现,在青藏高原的草甸生态系统中,其土壤保持功能经济价值量介于(1.5 ~ 4.6) ×108 yuan/a[5]。三江源地区土壤侵蚀严重,其潜在土壤侵蚀量高达4 851 t/km2[6]。对青藏高原地区的不同生态系统而言,其平均潜在土壤侵蚀量达到3.09×1010 t/a,土壤保持功能的经济价值量为5.95×108 yuan/a[7]。因此,重点关注青藏高原的水土流失状况,对于保护该地区的生态环境具有极其重要的意义。

目前关于青藏高原地区的土壤侵蚀研究很多,但多数研究主要关注单一的生态系统类型土壤侵蚀状况[8],或从功能价值的角度评估特定区域的土壤保持情况[9-10]。此外,更多的研究集中在评估一些小范围地区,如三江源[11]、岷江上游[12]和澜沧江流域[13]等地的土壤侵蚀时空变化,或者研究小范围内土壤保持功能的影响驱动因素[14]。因此,本研究利用RUSLE模型和GIS空间分析技术,定量分析青藏高原1982—2020年近40 a间土壤保持功能的空间分布特征,以及土壤保持量在不同坡度、高程和土地利用类型下的变化特点,为当地土壤侵蚀研究以及生态可持续发展提供科学依据。

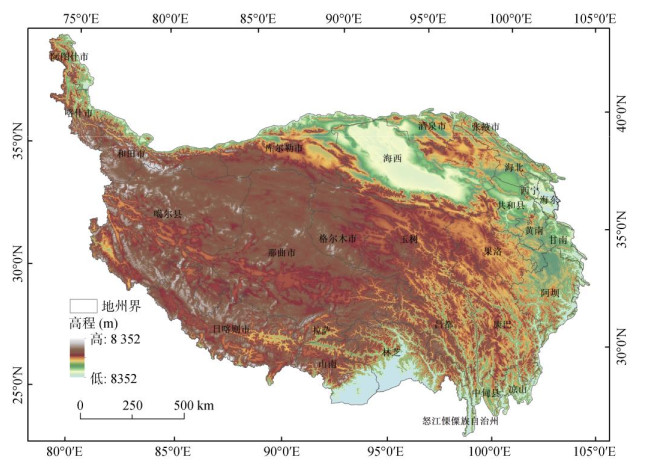

1 材料与方法 1.1 研究区概况青藏高原位于亚洲大陆南部(26°00′00″N ~ 39°47′00″N,73°19′00″E ~ 104°47′00″E),横跨东西约2 800 km,从南至北约1 500 km(图 1)。高原覆盖面积达2.5×106 km2,占据我国陆地总面积的26.8%。青藏高原不仅是世界上海拔最高的高原,还享有“第三极”“世界屋脊”等美誉[15]。其行政区范围包含了整个西藏地区以及甘肃、青海、云南、四川等省份和新疆维吾尔自治区的部分地区[16]。青藏高原地域广阔,地形复杂,呈东南低西北高的特性。高原边缘地区海拔高低起伏明显,而高原内部平原地区则相对平缓。青藏高原地区气候主要属于高原山地气候类型,区域气候差异明显,具有典型的垂直地带性特征。与东南部温暖潮湿的气候不同,高原西部多为干旱多风、缺氧、寒冷的特点,高原腹地平均温度常年在0 ℃以下,形成了独特的气候条件[17]。中国的众多河流源自青藏高原,特别是东部与南部地区河网密布,丰富的河流水资源承担起了世界近40% 的人口日常使用,以及农业和工业等不同行业用水[18],是中国水资源产生、存储和运输的重要区域。

|

(该图基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号为GS(2020)4619号的标准地图制作,底图无修改) 图 1 研究区位置 Fig. 1 Location of the research area |

研究使用的数据类型主要包括:基本土壤属性、土地利用、DEM、气象和植被等。其中土地利用和DEM数据均下载自中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn./),土地利用数据包括了1980年、1990年、2000年、2010年和2020年5期数据。土壤质地、土壤有机碳、土壤砾石、土壤粉粒、土壤黏粒、土壤砂粒和土壤容重等属性数据通过国家科技资源共享服务平台——国家地球系统科学数据中心-土壤分中心(http://soil.geodata.cn)获得[19-20]。气象数据的降雨量来源于国家科技基础条件平台——国家地球系统科学数据共享服务平台-黄土高原科学数据中心(http://loess.geodata.cn)[21]。NDVI数据下载于美国陆地过程数据档案中心官方(http://lpdaac.usgs.gov/)的EOS/MODIS NDVI(MOD13Q1)产品。上述数据在预处理完成后均采用WGS_1984_Albers投影坐标并重采样为1 km分辨率用于后续分析。由于获取到的各类数据的年份集中在1982—2020年,故本文选择1982年、1990年、2000年、2010年和2020年5个年份的数据进行后续研究。

1.3 研究方法修正通用土壤流失方程(the Revised Universal Soil Loss Equation,RUSLE),是美国农业部于1997年在通用土壤流失模型(the Universal Soil Loss Equation,USLE)[22]的基础上进行了因子含义与算法的修订得到,是目前应用最广泛的一种土壤侵蚀模型[23]。该模型通过计算出潜在土壤侵蚀量和实际土壤侵蚀量的差值得到土壤保持量。因此,本文以土壤保持量为指标来评价青藏高原地区的土壤保持能力,计算公式如下:

| $Q_{\mathrm{se}_{-} \mathrm{a}}=R \cdot K \cdot L \cdot S \cdot C \cdot P$ | (1) |

| $ Q_{\text {se } \_\mathrm{p}}=R \cdot K \cdot L \cdot S \cdot P$ | (2) |

| $ Q_{\text {sr }}=Q_{\text {se } \_\mathrm{p}}-Q_{\text {se } \_\mathrm{a}}$ | (3) |

式中:Qse_a为实际土壤侵蚀量(t/(hm2·a));Qse_p为潜在土壤侵蚀量(t/(hm2·a));Qsr为土壤保持量(t/(hm2·a));R为降雨侵蚀力因子((MJ·mm)/(hm2·h·a));K为土壤可蚀性因子((t·hm2·h)/(hm2·MJ·mm));L、S分别为坡长和坡度因子;C为植被覆盖因子;P为水土保持措施因子;L、S、C、P均为无量纲因子。

1) 降雨侵蚀力因子R。降雨是土壤侵蚀的主要影响因素之一,降雨侵蚀力因子可以表示出因雨水冲刷而导致土壤运移水土流失的能力强弱。基于降水数据整理得到研究区的月均降雨量和年均降雨量,计算降雨侵蚀力因子[22]:

| $R=\sum\limits_{i=1}^{12} 1.735 \times 10^{\left[1.5 \times \lg \frac{p_i^2}{p}-0.8188\right]}$ | (4) |

式中:pi为月均降雨量(mm);p为年均降雨量(mm)。

2) 土壤可蚀性因子K。作为评估土壤对水蚀敏感度的量化参数,土壤可蚀性因子反映了土壤抗侵蚀能力的强弱。1983年Williams等[24]提出了通过EPIC模型计算K值的方法,本研究选用此方法基于土壤有机碳和土壤质地等数据计算研究区的土壤可蚀性因子,计算公式如下:

| $\begin{aligned} K & =\left[0.2+0.3 \mathrm{e}^{-0.0256 \mathrm{SAN}\left(1-\frac{\mathrm{SIL}}{100}\right)}\right] \times\left(\frac{\mathrm{SIL}}{\mathrm{CLA}+\mathrm{SIL}}\right)^{0.3} \\ & \times\left[1.0-\frac{0.25 \mathrm{SOC}}{\mathrm{SOC}+\mathrm{e}^{(3.72-2.95 \mathrm{SOC})}}\right] \\ & \times\left[1.0-\frac{0.7 \mathrm{SNI}}{\mathrm{SNI}+\mathrm{e}^{(-5.51+22.9 \mathrm{SNI})}}\right] \end{aligned} $ | (5) |

式中:SAN表示砂粒含量(%);SIL表示粉粒含量(%);CLA表示黏粒含量(%);SOC表示土壤有机碳含量(%);SNI=1–SAN/100。

3) 坡长坡度因子L、S。地形因子主要通过坡面汇流和坡面产沙进而影响土壤侵蚀,水蚀模型中用到的坡长因子和坡度因子是对坡度与地表关系的反映。本研究基于DEM数据计算坡长坡度因子值,计算公式[25]如下:

| $ L=\left(\frac{\lambda}{22.13}\right)^m\left\{\begin{array}{ll} m=0.2 & \theta <1^{\circ} \\ m=0.3 & 1^{\circ} \leqslant \theta<3^{\circ} \\ m=0.4 & 3^{\circ} \leqslant \theta<5^{\circ} \\ m=0.5 & \theta \geqslant 5^{\circ} \end{array}\right.$ | (6) |

| $ S=\left\{\begin{array}{ll} 10.8 \sin \theta+0.03 & \theta<5^{\circ} \\ 16.8 \sin \theta-0.5 & 5^{\circ} \leqslant \theta<10^{\circ} \\ 21.9 \sin \theta-0.96 & \theta \geqslant 10^{\circ} \end{array}\right.$ | (7) |

式中:θ表示坡度(°);λ表示坡长(m);m为随坡长变化而变化的指数。

在计算地形因子时,坡度因子(S)可以直接通过ArcGIS对DEM进行处理提取出来;其次,基于DEM数据经过一系列水文流量累积分析后提取坡长因子(L)。

4) 植被因子C。植被因子表示在相同条件下,特定作物或植被覆盖的地块土壤流失量与裸地土壤流失量的比值。考虑到植被因子与植被覆盖度有较好的相关性,因此,本文利用蔡崇法等[26]建立的植被覆盖度与植被因子的关系式来计算C值,公式如下:

| $ C=\left\{\begin{array}{ll} 1 & c=0 \\ 0.6508-0.3436 \lg c & 0 \leqslant c<0.783 \\ 0 & c \geqslant 0.783 \end{array}\right.$ | (8) |

| $c=\frac{\mathrm{NDVI}-\mathrm{NDVI}_{\min }}{\mathrm{NDVI}_{\max }-\mathrm{NDVI}_{\min }}$ | (9) |

式中:c表示植被覆盖度;NDVI表示所求像元的具体植被指数;NDVImax表示植被指数最大值;NDVImin表示植被指数的最小值。

5) 水土保持措施因子P。水土保持措施因子是指采取与未采取水土保持措施时土壤侵蚀量的比值,取值范围为0 ~ 1。0表示未发生土壤侵蚀,1表示未采取水土保持措施。一般天然状态下的林地、草地无法对其实施相应的水土保持措施[27]。因此,结合已有文献中对青藏高原土壤侵蚀的P因子赋值方法[28],本研究中青藏高原不同土地利用类型的P值均为1。

2 结果与分析 2.1 土壤保持功能时空变化通过RUSLE模型分别计算出研究区1982—2020年5个时期的土壤保持量(表 1)。结果显示:青藏高原地区的土壤保持量变化较为明显,1982年土壤保持总量为7.63×109 t,单位面积土壤保持量为30.53 t/(hm2·a);1990年土壤保持总量有所增加,为8.61×109 t,单位面积土壤保持量为34.44 t/(hm2·a);2000年土壤保持总量增长到9.50×109 t,单位面积土壤保持量增长到37.99 t/(hm2·a);到2010年有轻微下降,土壤保持总量下降到7.47×109 t,单位面积土壤保持量下降到29.89 t/(hm2·a);2020年土壤保持总量则又上升为8.43×109 t,单位面积土壤保持量又增长到33.73 t/(hm2·a)。总体上,研究区的土壤保持量呈波动增加趋势,土壤保持能力逐年增强。

|

|

表 1 青藏高原1982—2020年土壤保持量统计 Table 1 Soil retention statistics for the Qinghai-Xizang Plateau (1982—2020) |

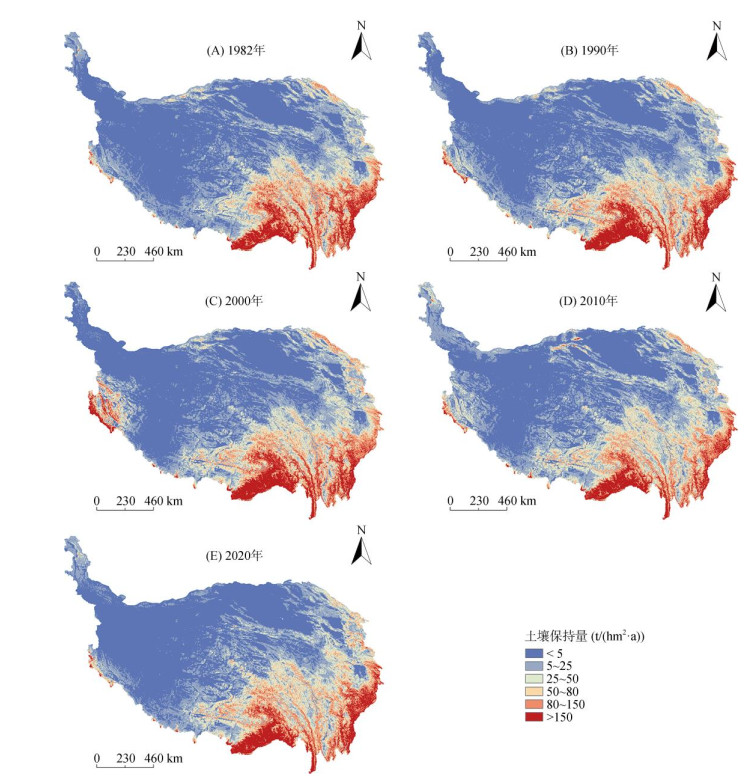

根据水利部颁发的《土壤侵蚀强度分类分级标准》[29],将青藏高原土壤保持能力以土壤保持量为分类依据,划分为 < 5、5 ~ 25、25 ~ 50、50 ~ 80、80 ~ 150和 > 150 t/(hm2·a) 6个等级(图 2)。从空间上看,青藏高原土壤保持功能分布具有明显的空间异质性,分布格局多为东南高、西北低。具体而言,土壤保持量在1982—2020年间多以 < 5 t/(hm2·a)和5 ~ 25 t/(hm2·a)两个等级为主,主要分布在青藏高原西北地区的昆仑山西部和羌塘高原的湖盆地区;25 ~ 50、50 ~ 80、80 ~ 150和 > 150 t/(hm2·a)等级分布集中区,则主要在植被覆盖度和水系密度分布较高的东南部和藏东边界的高山深谷区域。

|

图 2 青藏高原土壤保持空间分布图 Fig. 2 Spatial distribution of soil conservation on the Qinghai-Xizang Plateau |

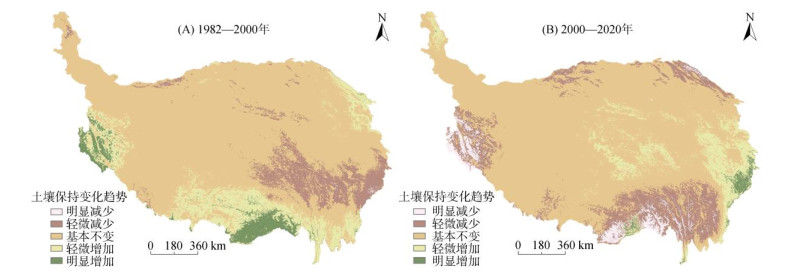

对比青藏高原1982—2020年的土壤保持变化趋势,可以看出,青藏高原土壤保持能力在空间变化上也具有明显的分异特征(图 3)。从格局上看,土壤保持能力发生变化的区域主要集中在青藏高原东南部的山南、林芝和阿坝地区,以及噶尔县西部部分地区。从时间间隔20 a来看,1982—2000年,青藏高原土壤保持量增加了2.63 t/(hm2·a);2000—2020年,土壤保持量减少了11.24 t/(hm2·a),其中山南、林芝和阿坝地区以及噶尔县西部部分地区土壤保持量明显减少,说明该地区的实际土壤侵蚀强度变弱,这可能与当地的土壤生态和土壤生产力朝着良性方向发展有关。随着退耕还林政策的实施[30],增温背景下的高海拔地区植被活动增强,高原地区的牧业结构强度也发生了调整[31-32]。因此,土壤侵蚀在一定程度上发生了减缓。

|

(a. 1982—2000年;b. 2000—2020年) 图 3 青藏高原土壤保持空间变化图 Fig. 3 Spatial variation in soil conservation on the Qinghai-Xizangan Plateau |

利用ArcGIS的区域统计功能计算出青藏高原1982—2020年土壤侵蚀强度面积转移矩阵,如表 2所示,以便探究青藏高原地区土壤侵蚀强度随时间变化的规律。

|

|

表 2 青藏高原1982—2020年土壤侵蚀强度转移矩阵(km2) Table 2 Transfer matrix of soil erosion intensity on the Qinghai-Xizang Plateau from 1982 to 2020 |

由表 2可以得出,1982—1990年,土壤侵蚀等级多由轻度或中度等级向低一级的微度或轻度等级转换;轻度侵蚀中25.62% 转化为微度侵蚀,中度侵蚀中27.23% 转化为轻度侵蚀。1990—2000年,高一级侵蚀等级向低一级等级转化的侵蚀面积明显增加,其中主要是由轻度侵蚀等级向微度侵蚀等级转换;轻度侵蚀中27.52% 转化为微度侵蚀,而中度侵蚀中只有9% 转化为轻度侵蚀。2000—2010年,强度侵蚀等级以上的区域面积进一步扩大;轻度侵蚀中46.05% 的面积转化为微度侵蚀,中度侵蚀中75.7% 的面积转化为轻度侵蚀,强度侵蚀中有41.05% 转化为中度侵蚀。2010—2020年,强度侵蚀等级以上的侵蚀面积转化情况与2000—2010年等级转化情况类似;轻度侵蚀中45.12% 转化为微度侵蚀,中度侵蚀中35.23% 转化为轻度侵蚀,强度侵蚀中有30.38% 转化为中度侵蚀。整体上,青藏高原地区不同侵蚀等级之间存在显著的相互转换关系;除了微度侵蚀外,其他侵蚀等级普遍向低一级等级转换,其中轻度和中度转化较为明显,这说明在近40 a内青藏高原地区的土壤侵蚀等级呈现出良性发展的趋势。

2.3 不同因子影响下土壤保持量变化特征 2.3.1 不同坡度的土壤保持量变化青藏高原地形复杂多变,山高坡陡,为了更好地区分青藏高原地区在不同坡度影响下的土壤保持水平,结合研究区实际情况将坡度划分为5个等级:0° ~ 5°(低)、5° ~ 15°(较低)、15° ~ 30°(中)、30° ~ 45°(较高)、> 45°(高)。从表 3可以看出,在小于45°的坡度地区,土壤保持量随坡度变化基本呈正相关,土壤保持量随着坡度的上升而增加;而在45°以上的高坡度地区,土壤保持量与坡度变化呈负相关,土壤保持量随着坡度增加而减少。青藏高原低坡度(0° ~ 5°)土地面积居多,总面积占比约58.78%;其次是较低坡度(5° ~ 15°),面积占比约34.05%;其他坡度面积总占比不到10%。尽管低坡度区域面积占比最大,但其土壤保持量最低;而较高坡度30° ~ 45°的范围内,土壤保持量最多,平均达到435.72 t/(hm2·a);其次是15° ~ 30°的坡度范围,土壤保持量平均值为212.38 t/(hm2·a)。因此,加强低起伏度地区,特别是15°以下坡度地区的水土流失治理迫在眉睫。

|

|

表 3 1982—2020年青藏高原不同坡度土壤保持量 Table 3 Soil retention on different slopes on the Qinghai-Xizang Plateau (1982—2020) |

植被类型与土地利用类型在不同海拔带上往往都有很大差别,加上青藏高原地区地势复杂多变,因此,不同高程的土壤保持能力也有较大差异。以青藏高原地区DEM为基础数据,将高程划分为4个高程带,以便直观了解青藏高原土壤保持量在不同高程的分布情况。由表 4可以得出,1982—2020年间,不同海拔梯度上土壤保持量的变化特征相同,均随着海拔升高而减小。其中,海拔3 000 m以下的土壤保持能力最强,平均土壤保持量为132.61 t/(hm2·a)。虽然低海拔地区的土壤保持能力不弱,但青藏高原有72.8% 的区域海拔在4 000 m以上,高海拔地区往往易出现强降雨等极端气候,受降雨强度影响而产生较高的输沙量。因此,导致高海拔地区的潜在土壤侵蚀强度较大,是需要重点防护和治理的区域。

|

|

表 4 1982—2020年青藏高原不同高程土壤保持量 Table 4 Soil retention at different elevations on the Qinghai-Xizang Plateau (1982—2020) |

将计算得到1982—2020年的土壤保持量数据和土地利用数据叠加分析,得出青藏高原不同地类的土壤保持量(表 5)。由表 5可以看出,青藏高原地区不同土地利用类型可能受植被覆盖度和面积大小的影响,土壤保持能力存在明显差异。其中,林地的土壤保持量远高于其他地类,说明其土壤保持能力最强;其次是耕地、草地,而其他3种土地利用类型土壤保持能力差异不大,按照土壤保持能力排序依次为:建设用地、水域和未利用地。由此可见,林地是青藏高原土壤保持功能的主要贡献者。草地和未利用地的土壤保持能力相对较弱,但作为高原主要的土地利用类型,占据高原总面积的80% 以上,说明青藏高原地区的草地和未利用地的潜在水土流失风险较大。因此,应当合理调整土地利用格局,如在未利用地区域进行植被重建,以减少产沙量,增强研究区的土壤保持能力。

|

|

表 5 1982—2020年青藏高原不同土地利用类型土壤保持量 Table 5 Soil retention under different land use types on the Qinghai-Xizang Plateau (1982—2020) |

土壤保持功能是青藏高原重要的生态系统调节服务,是防止区域土地退化的重要保障。1982—2020年青藏高原的年均土壤保持总量为6.13×109 t,土壤保持能力整体较弱,这与康琳琦等[28]在青藏高原的研究结果基本一致。同时研究区的年均土壤保持量为33.32 t/(hm2·a),与王晓峰[33]的数据集中平均土壤保持量(31.6 t/(hm2·a))以及王怡等[34]数据集中的结果(29.96 t/(hm2·a))较接近,表明模型计算结果可靠。空间分布上,土壤保持能力由南向北逐渐减弱,时空变化分异特征不是很明显,土壤保持仍面临较为艰巨的任务,该结论与朱殿珍等[35]对青藏高原生态屏障区的研究结果吻合。近年来,青藏高原地区土壤保持能力在向良性方向发展,但依然存在一些高海拔地区的土壤保持量较低。说明这些地区的水土流失潜在风险较大,高海拔地区强降雨和降雪的发生频率较高,加上植被覆盖度较低因而导致土壤流失。有关三江源地区的土壤侵蚀研究也表明高海拔地区土壤侵蚀强度较大[36]。本研究中,不同地类的土壤保持能力由高到低排序为林地、耕地、草地、建设用地、水域和未利用地,该结果与大多数研究[37-38]结论一致。这主要与低海拔地区植被覆盖度高,林地分布面积较大有关[39]。相对于草地植被,林地植被的根系更为发达,所以也赋予了林地植被更强的土壤保持能力;而未利用地的土壤保持能力最弱是由于其土质松散,难以留存水分,地表径流系数大,因而更易发生水土流失。

本研究基于RUSLE模型定量分析了青藏高原土壤保持功能的时空变化特征,探讨了不同影响因子下的土壤保持能力,但仍存在一些不足之处。例如获取降雨侵蚀力因子的方法很多,本文在计算时使用了基于年降雨资料的Wischmeier经验公式[22],还存在其他的计算方法,如基于日降雨资料的章文波等[40]提出的经验公式,因此,与其他学者相比,本文计算结果可能存在一定的误差。其次,在计算时未考虑引起土壤侵蚀变化的其他因素,只考虑了相关性较大的因素,这会使计算结果与实际情况有些差异。此外,考虑到研究区的空间范围与计算效率,本文所使用的计算因子空间分辨率均为1 km,因此,与高分辨率数据相比,本文计算结果会存在误差。后续研究在提高研究结果的精准性时,可以从高精度数据或实地考察验证入手。

4 结论1) 1982—2020年青藏高原土壤保持量呈波动增加趋势,多年平均土壤保持量为33.32 t/(hm2·a)。不同时期内土壤保持能力在空间上具有明显的分异特征,呈现东南高西北低的特征,土壤保持量的高值区主要集中在青藏高原东南部的川西和藏东的高山深谷,土壤保持量增加的区域主要集中在山南、林芝、昌都和康巴地区。

2) 就土壤侵蚀强度变化而言,1982—2020年间,青藏高原土壤侵蚀等级间存在明显的转换关系,除微度侵蚀外的其他等级普遍向低一级强度转换,特别是轻度和中度转化最为明显。整体上,青藏高原的土壤保持状况呈现逐步转好的趋势。

3) 就不同地形因子的土壤保持能力而言,15°以下的低坡度区域土壤保持能力普遍较弱;土壤保持能力与高程呈反比,即土壤保持能力随着高程增加而减弱。就不同土地利用类型而言,土壤保持能力由高到低的排序为:林地、耕地、草地、建设用地、水域和未利用地。

为了有效治理青藏高原地区的水土流失问题,需要综合考虑土壤保持能力较弱和侵蚀严重的区域。同时,对于起伏度较小的高海拔地区,仍需加强水土治理工作。因此,制定分级分区的土壤侵蚀防治措施是必要的,这将有助于更好地实现青藏高原的生态环境保护目标。

| [1] |

刘月, 赵文武, 贾立志. 土壤保持服务: 概念、评估与展望[J]. 生态学报, 2019, 39(2): 432-440 (  0) 0) |

| [2] |

Costanza R, d'Arge R, de Groot R, et al. The value of the world's ecosystem services and natural capital[J]. Ecological Economics, 1998, 25(1): 3-15 DOI:10.1016/S0921-8009(98)00020-2 (  0) 0) |

| [3] |

张馥, 胡若宁, 高萍, 等. 青藏高原三种典型生境中硝化微生物分布和群落结构[J]. 土壤, 2023, 55(2): 331-339 (  0) 0) |

| [4] |

樊春华, 赵龙山, 方乾, 等. 多场次降雨条件下不同土岩镶嵌坡面土壤侵蚀特征[J]. 土壤学报, 2022, 59(5): 1270-1278 (  0) 0) |

| [5] |

于格, 鲁春霞, 谢高地. 青藏高原北缘地区高寒草甸土壤保持功能及其价值的实验研究[J]. 北京林业大学学报, 2006, 28(4): 57-61 (  0) 0) |

| [6] |

李付杰, 孙倩莹, 王世曦, 等. 2000—2015年三江源区生态系统服务评估[J]. 环境工程技术学报, 2020, 10(5): 786-797 (  0) 0) |

| [7] |

肖玉, 谢高地, 安凯. 青藏高原生态系统土壤保持功能及其价值[J]. 生态学报, 2003, 23(11): 2367-2378 (  0) 0) |

| [8] |

Shao Q Q, Xiao T, Liu J Y, et al. Soil erosion rates and characteristics of typical alpine meadow using 137Cs technique in Qinghai-Tibet Plateau[J]. Chinese Science Bulletin, 2011, 56(16): 1708-1713 DOI:10.1007/s11434-011-4477-0 (  0) 0) |

| [9] |

赖敏, 赵东升, 吴绍洪, 等. 三江源区生态系统土壤保持经济价值评估[C]. 青海省人民政府, 2012.

(  0) 0) |

| [10] |

林慧龙, 郑舒婷, 王雪璐. 基于RUSLE模型的三江源高寒草地土壤侵蚀评价[J]. 草业学报, 2017, 26(7): 11-22 (  0) 0) |

| [11] |

贾振宇, 高艳妮, 刘学, 等. 2000—2015年三江源区土壤保持功能及其价值时空变化分析[J]. 环境生态学, 2020, 2(5): 35-42 (  0) 0) |

| [12] |

姚昆, 周兵, 何磊, 等. 基于地理探测器的岷江上游地区土壤侵蚀变化[J]. 水土保持研究, 2022, 29(2): 85-91 (  0) 0) |

| [13] |

陈晨晨, 武谦, 张占友, 等. 澜沧江中下游流域土壤侵蚀时空演变特征[J]. 水土保持研究, 2022, 29(2): 11–17, 30 (  0) 0) |

| [14] |

Wang Y B, Niu F J, Wu Q B, et al. Assessing soil erosion and control factors by radiometric technique in the source region of the Yellow River, Tibetan Plateau[J]. Quaternary Research, 2014, 81(3): 538-544 DOI:10.1016/j.yqres.2013.11.003 (  0) 0) |

| [15] |

张镱锂, 李炳元, 郑度. 论青藏高原范围与面积[J]. 地理研究, 2002, 21(1): 1-8 (  0) 0) |

| [16] |

Zhang C L, Li Q, Shen Y P, et al. Monitoring of aeolian desertification on the Qinghai-Tibet Plateau from the 1970s to 2015 using Landsat images[J]. The Science of the Total Environment, 2018, 619/620: 1648-1659 DOI:10.1016/j.scitotenv.2017.10.137 (  0) 0) |

| [17] |

吴雨薇, 罗珊, 拉琼, 等. 青藏高原三江源区不同恢复期高寒草甸土壤线虫群落演变[J]. 土壤, 2022, 54(3): 532-538 (  0) 0) |

| [18] |

徐祥德, 董李丽, 赵阳, 等. 青藏高原"亚洲水塔"效应和大气水分循环特征[J]. 科学通报, 2019, 64(27): 2830-2841 (  0) 0) |

| [19] |

Liu F, Wu H Y, Zhao Y G, et al. Mapping high resolution National Soil Information Grids of China[J]. Science Bulletin, 2022, 67(3): 328-340 DOI:10.1016/j.scib.2021.10.013 (  0) 0) |

| [20] |

Liu F, Zhang G L, Song X D, et al. High-resolution and three-dimensional mapping of soil texture of China[J]. Geoderma, 2020, 361: 114061 DOI:10.1016/j.geoderma.2019.114061 (  0) 0) |

| [21] |

Peng S Z, Ding Y X, Liu W Z, et al. 1 km monthly temperature and precipitation dataset for China from 1901 to 2017[J]. Earth System Science Data, 2019, 11(4): 1931-1946 DOI:10.5194/essd-11-1931-2019 (  0) 0) |

| [22] |

Wischmeier W H, Smith D D. Predicting rainfall erosion losses: A guide to conservation planning[M]. USDA, Agriculture Handbook, 1978.

(  0) 0) |

| [23] |

Renard K G. Predicting soil erosion by water: a guide to conservation planning with the revised universal soil loss equation (RUSLE)[M]. Washington, D. C. : U. S. Dept. of Agriculture, Agricultural Research Service, 1997.

(  0) 0) |

| [24] |

Williams J, Renard K, Dyke P. EPIC: A new method for assessing erosion's effect on soil productivity[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 1983, 38: 381-383 (  0) 0) |

| [25] |

Liu B Y, Nearing M A, Risse L M. Slope gradient effects on soil loss for steep slopes[J]. Transactions of the ASAE, 1994, 37(6): 1835-1840 DOI:10.13031/2013.28273 (  0) 0) |

| [26] |

蔡崇法, 丁树文, 史志华, 等. 应用USLE模型与地理信息系统IDRISI预测小流域土壤侵蚀量的研究[J]. 水土保持学报, 2000, 14(2): 19-24 (  0) 0) |

| [27] |

李巍. 大兴安岭地区土壤侵蚀动态研究[D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2014.

(  0) 0) |

| [28] |

康琳琦, 周天财, 干友民, 等. 1984—2013年青藏高原土壤侵蚀时空变化特征[J]. 应用与环境生物学报, 2018, 24(2): 245-253 (  0) 0) |

| [29] |

中华人民共和国水利部. 土壤侵蚀分类分级标准[M].

中国水利水电出版社, 北京, 1997

(  0) 0) |

| [30] |

陈同德, 焦菊英, 王颢霖, 等. 青藏高原土壤侵蚀研究进展[J]. 土壤学报, 2020, 57(3): 547-564 (  0) 0) |

| [31] |

Li C B, Wang L M, Wang W R, et al. An analytical approach to separate climate and human contributions to basin streamflow variability[J]. Journal of Hydrology, 2018, 559: 30-42 DOI:10.1016/j.jhydrol.2018.02.019 (  0) 0) |

| [32] |

王慧, 张璐, 石兴东, 等. 2000年后青藏高原区域气候的一些新变化[J]. 地球科学进展, 2021, 36(8): 785-796 (  0) 0) |

| [33] |

王晓峰. 青藏高原8千米分辨率土壤保持数据集(1990—2015) [DB/OL]. 国家青藏高原科学数据中心, 2020. https://doi.org/10.11888/Soil.tpdc.271034.

(  0) 0) |

| [34] |

王怡, 王晓峰, 尹礼唱. 国家生态屏障区1-km分辨率土壤保持数据集(2000—2015)[J]. 全球变化数据学报(中英文), 2020, 4(3): 241–247, 241 (  0) 0) |

| [35] |

朱殿珍, 初磊, 马帅, 等. 青藏高原生态屏障区生态系统服务权衡与协同关系[J]. 水土保持研究, 2021, 28(4): 308-315 (  0) 0) |

| [36] |

王雪璐. 青藏高原三江源高寒草地生态系统土壤侵蚀研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2016.

(  0) 0) |

| [37] |

Zhou Q W, Yang S T, Zhao C S, et al. A soil erosion assessment of the upper Mekong River in Yunnan Province, China[J]. Mountain Research and Development, 2014, 34(1): 36-47 DOI:10.1659/MRD-JOURNAL-D-13-00027.1 (  0) 0) |

| [38] |

陈正发, 龚爱民, 宁东卫, 等. 基于RUSLE模型的云南省土壤侵蚀和养分流失特征分析[J]. 水土保持学报, 2021, 35(6): 7-14 (  0) 0) |

| [39] |

Sun J A, Cheng G W, Li W P, et al. On the variation of NDVI with the principal climatic elements in the Tibetan Plateau[J]. Remote Sensing, 2013, 5(4): 1894-1911 DOI:10.3390/rs5041894 (  0) 0) |

| [40] |

章文波, 谢云, 刘宝元. 利用日雨量计算降雨侵蚀力的方法研究[J]. 地理科学, 2002, 22(6): 705-711 (  0) 0) |

2. Key Laboratory of Soil and Sustainable Agriculture, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008, China;

3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

4. Key Laboratory of Watershed Geographic Sciences, Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008, China

2024, Vol. 56

2024, Vol. 56