- 272025.11

- 272025.11

- 262025.9

- 262025.9

- 262025.9

- 当前目次

- 优先出版

- 专辑论文

- 往期目次

-

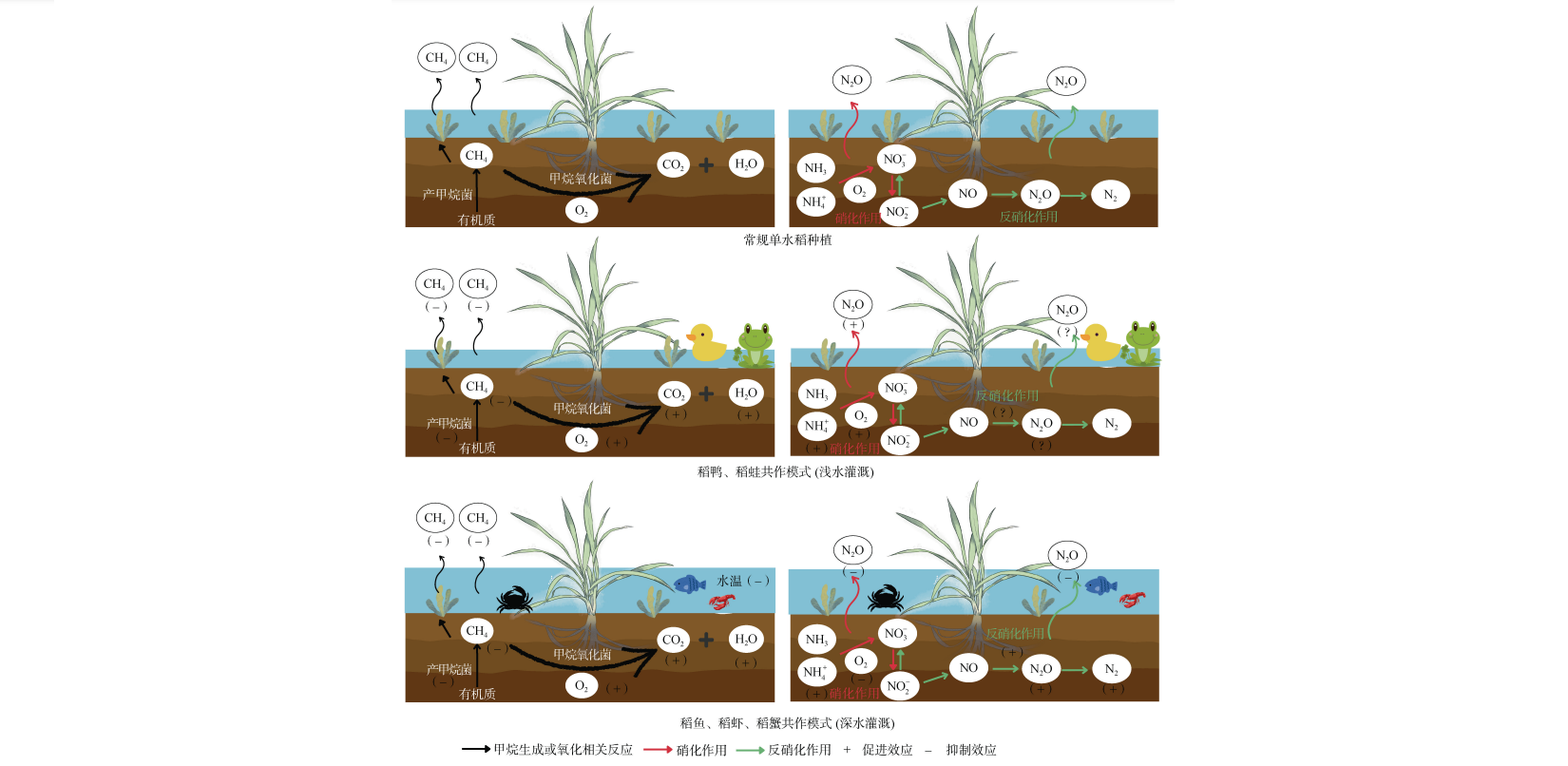

新时代耕地土壤产能提升科技发展现状与战略思考

2025,57(6):1201-1210, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.003

摘要:

面向国家粮食安全重大战略需求,针对我国耕地土壤障碍因子多、基础地力不高、功能退化明显、耕地产能低下等重大现实问题,本文全面剖析耕地领域国内外科技发展新进展和新趋势,结合未来本领域的学科发展需求与关键科技问题,提出“十五五”耕地土壤产能提升科技领域战略布局:重点部署耕地土壤障碍消减、耕地土壤内稳性地力提升、耕地土壤养分调控与精准智能化施肥、耕地土壤微生物组装与功能调控、耕地健康培育与产能提升、污染耕地土壤绿色可持续修复、固碳减排过程与调控、高标准农田地力快速培肥与综合感知、耕地质量智慧监测与预测预警、耕地保护利用生态屏障建设等主攻方向,全面提升我国耕地土壤科技水平,抢占耕地土壤科技制高点,实现我国耕地质量与产能协同稳步提升,为全面实施“藏粮于地 藏粮于技”国家战略提供重要科技支撑。

-

中国酸化耕地治理现状与提质增效战略

2025,57(6):1211-1218, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.004

摘要:

近40年来,我国耕地土壤酸化问题日益严峻,已成为耕地质量退化的突出表现形式。2025年中央一号文件指出“加强南方酸化退化耕地治理”,将其列为保障国家粮食安全和生态安全的重大战略任务。尽管我国酸化耕地治理已开展了大量过程机制和防控技术研究,但仍缺乏系统的战略研究。为此,本文重点论述了国内外酸化研究的发展趋势、我国酸化耕地治理取得的系列成效以及现阶段存在的问题,并在此基础上,结合区域酸化特点,以科技创新为核心,统筹基础理论、科技攻关与政策保障,提出了适合我国酸化耕地提质增效的三大任务和六项举措,以更好地支撑国家“藏粮于地”战略。

-

中国耕地土壤酸化现状、研究进展与重点方向

滕应,沈仁芳,李九玉,赵学强,时仁勇,车景,刘明,徐仁扣,张佳宝

2025,57(6):1219-1227, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.005

摘要:

耕地土壤酸化是全球性的土壤退化问题,导致耕地质量退化严重,制约着区域粮食产能提升和农业可持续发展。本文系统介绍了耕地土壤酸化的概念、原理及影响因素,全面梳理了国内外耕地土壤酸化治理研究现状与发展态势,深入分析了当前亟须解决的关键科学和技术问题,研究并提出“十五五”期间耕地土壤酸化治理研究的重点方向,拟从耕地土壤酸化监测与评价、土壤酸化阻控与预防、土壤内稳性地力提升、耐酸适生高产优质作物新品种创制、土壤生物多样性及其生态功能提升、土壤环境质量提升与可持续利用、区域耕地土壤酸化防治与产能提升模式等方面开展系统攻关,创建我国耕地土壤酸化控制和生产生态功能协同提升的调控理论与技术体系,为我国耕地健康可持续管理和保障国家粮食安全提供重要科技支撑。

-

红壤酸化过程与综合治理研究进展

2025,57(6):1228-1241, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.006

摘要:

红壤是热带与亚热带地区宝贵的土壤资源。然而,在现代工农业高速发展的背景下,红壤酸化问题日益严峻,严重制约了区域农业可持续发展和生态安全。本文系统综述了在自然和人为活动共同驱动下红壤的酸化过程,重点评述了不同土地利用下红壤的酸化速率和估算方法,并提出了一套治理红壤酸化的多维度综合管理体系。本综述可为全面认识红壤酸化问题、科学评估其生态风险以及制定高效的区域性阻控策略提供理论依据,这对保障红壤区土壤安全和生态环境健康具有重要的理论与现实意义。

-

酸性土壤改良:基于靶向控铝的精准调控思考

2025,57(6):1242-1251, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.007

摘要:

土壤酸化的本质是酸碱平衡失调。当pH低于5.5时,以Al3+形式存在的活性铝含量随土壤pH降低迅速增加,成为限制作物生长发育和产量的关键因子。本文系统剖析了土壤酸化与铝毒成因,阐述了植物抗铝毒策略及其分子调控网络,并重点论述了靶向控铝技术从单一效应向综合调控、从经验应用到精准实施的研究进展,包括传统无机改良剂、新型有机-无机复合或纳米缓释材料应用、生物调控及精准实施技术,深入探讨了控铝技术持久性、区域适应性以及多重胁迫协同调控等关键科学问题。综合分析表明,植物-微生物-土壤互作改良体系构建、基于酸碱平衡的铝转化模型开发以及纳米-缓释-复合等新型材料研发是酸化土壤靶向控铝的重要发展方向,对推动酸性土壤可持续利用具有重要理论和实践意义。

-

基于铝化学行为的土壤酸化与调控研究

2025,57(6):1252-1261, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.008

摘要:

我国耕地酸化问题在除西北干旱区以外的全国范围内普遍发生,南方热带和亚热带地区及东北黑土区情况尤为突出,对农业生产和生态环境造成严重危害。本文总结了土壤酸化过程中铝活化机制、土壤活性铝对植物和生态系统的危害以及酸性土壤改良过程中活性铝的水解与转化等方面取得的主要进展,分析了相关研究存在的不足,提出了未来研究应重点关注的方向。强调应加强土壤酸化过程中铝活化机制及酸性土壤改良过程中铝水解机制和铝水解产物特性的研究,为酸化耕地的治理及酸性土壤资源的高效和可持续利用提供理论依据。

-

鹰潭红壤站花生连作-肥料长期定位试验研究30年

2025,57(6):1262-1267, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.009

摘要:

长期定位试验对探索农业可持续性和生态环境演化规律具有重要科学价值。位于中国科学院红壤生态实验站、从1996年开始的花生连作-肥料长期定位试验包括氮磷钾化肥处理(CF)、猪粪有机肥处理(PM)及相应的微量元素施肥处理等,迄今已连续开展了30年。本文综合公开发表的文献,从土壤理化性质变化趋势、花生连作障碍发生与防治、花生品质、土壤微生物群落响应、土壤环境质量、土壤健康评价等若干方面总结了该长期定位试验取得的主要研究进展,并基于试验自身特点,考虑到当前面临的全球变化、新污染物等挑战,提出了花生连作-肥料长期试验的未来研究方向。

-

红壤区作物根际合成菌群构建策略与作用机制

2025,57(6):1268-1275, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.010

摘要:

红壤存在酸铝毒害、磷素低效及病原侵染等问题,严重制约农作物生长与产量。合成菌群(SynCom)因功能可预测性和环境适应性,在改善根际微生态、增强抗逆性上潜力巨大。但受本土微生物竞争、高浓度活性铝毒性及根系分泌物化感作用影响,外源合成菌群在红壤根际定殖困难。本研究聚焦红壤中合成菌群的精准构建,阐述了3个核心问题:基于功能互补与协同增效筛选适宜菌株的方法;用交叉喂养试验解析菌群代谢互作网络并建立定量模型;揭示根际对话机制对合成菌群定殖效率的调控作用。相关研究可为红壤区土壤提质增效提供微生物改良的理论与技术基础。

-

旱地红壤生物网络固碳培肥研究进展

2025,57(6):1276-1284, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.011

摘要:

土壤有机碳(SOC)的转化与稳定是全球碳循环的核心环节,对气候变化具有深远影响,并直接关系到土壤培肥与地力提升。当前相关研究主要聚焦于微生物碳泵(MCP)的作用,强调微生物代谢及其残体对稳定碳库的贡献。然而,生物网络互作如何调控微生物残体生成,并影响SOC形成与地力提升,仍需深入解析。本文聚焦旱地红壤生态系统,从生物网络视角系统阐述了植物-微生物-土壤动物互作通过MCP协同驱动SOC累积的机制,并基于此,提出了优化碳源输入及定向构建生物网络协同固碳培肥的管理策略,展望了该视角下需深入探究的科学问题。

-

红黄壤团聚体-有机质-微生物互作与降酸培肥研究进展

赵学强,李渝,刘彦伶,张雅蓉,杨三维,何冠谛,柳开楼,李继文,沈仁芳

2025,57(6):1285-1292, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.012

摘要:

有机质是土壤肥力的核心,具有抗酸化和培肥双重作用。酸和瘦是红黄壤区耕地的两大特征。针对红黄壤酸瘦问题,以降酸和培肥的协同作用为中心,综述了酸碱度对土壤有机质积累的影响、旱地和水田降酸培肥的有机无机肥配施技术、降酸培肥协同的团聚体-有机质-微生物耦合作用、铝和铁在团聚体形成和降酸培肥中的作用等方面内容。建议今后研究突出红黄壤低pH和铁铝富集特色,研发酸瘦复合障碍消减新技术,并综合运用多学科交叉知识和新技术,加强降酸培肥合成菌群分离和定殖条件优化、团聚体-有机质-微生物相互作用等方面研究。

-

基于土壤健康评价的土壤生物指标研究进展

师玥,苏铃珺,刘洋,王晓玥,陈晏,蒋瑀霁,王辉,赵玉国,沈仁芳

2025,57(6):1293-1302, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.013

摘要:

土壤生物数量庞大、种类繁多,其中敏感物种能够快速响应土壤生态环境变化,在土壤健康评价、维持及提升过程中具有重要意义。作为土壤健康评价体系的重要组成部分,土壤生物指标的发展受到指标选择、样品采集和技术分析等诸多问题的限制,应用频率低于理化指标。近年来,随着土壤生物群落结构和多样性研究技术的不断进步,基于生物指标的土壤健康评价逐渐成为研究热点。本文系统梳理了土壤生物的主要类型和代表性物种,介绍了当前土壤健康评价中常用的土壤生物指标及其表征功能,以期为土壤健康评价中生物指标的选择及目标数据集的构建提供借鉴。同时,本文还探讨了当前土壤生物指标发展过程中面临的主要问题,并展望其在未来土壤健康监测与管理中的应用前景。

-

红壤性水稻土肥力演变特征——基于长期定位试验研究

2025,57(6):1303-1312, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.014

摘要:

明确红壤性水稻土肥力和微生物变化及其相互关系,有助于揭示红壤肥力演变过程机制,并为红壤稻田合理施肥提供科学参考。土壤肥力演变相对缓慢,而长期定位试验是揭示土壤肥力演变的重要手段。中国科学院红壤生态实验站建站之初就以红壤荒地为基础,建立了施肥制度与养分循环、有机质积累与平衡两组红壤稻田长期定位试验,重点开展了瘠薄红壤性水稻土肥力、微生物变化过程及其相互关系研究,目前已取得了一些初步成果。本文梳理了过去相关研究工作的进展情况,并对未来研究工作进行了初步展望。

-

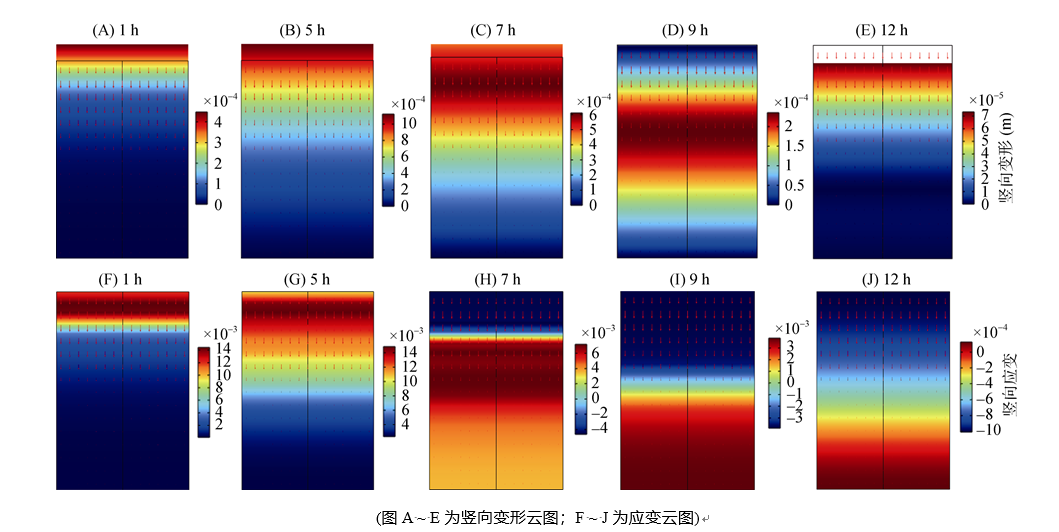

南方红壤区季节性干旱研究进展

2025,57(6):1313-1322, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.015

摘要:

我国南方红壤区水热资源丰富,但由于降水的时空分布不均以及红壤黏重板结的物理特征,红壤区季节性干旱频繁发生,严重威胁该区域农业的可持续发展。在全球气候变化和人类活动的双重影响下,近年来红壤区季节性干旱的威胁呈加剧趋势,其形成机理与防控对策引起了广泛关注。本文通过文献梳理,系统阐述了红壤区季节性干旱的类型及特征,回顾了干旱研究范式从传统定点观测向遥感、地理信息系统与数值模型综合应用的转变,总结了干旱的时空演变规律及其在气候变化、土壤响应和人为扰动下的多要素驱动,并在此基础上,对未来研究方向进行了展望。

-

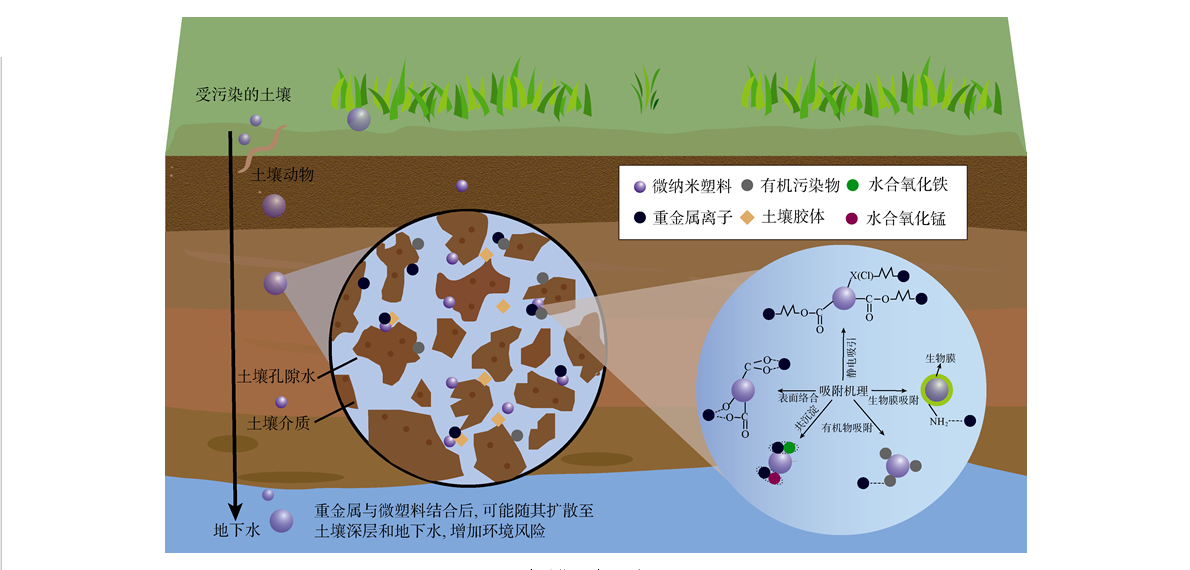

红壤区农田重金属污染与治理:研究进展与展望

许潇玮,刘春香,张宇峰,周静,方容娟,龚沛云,刘梦丽,田瑞云,梁家妮,周俊

2025,57(6):1323-1333, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.016

摘要:

中国红壤区作为热带亚热带核心农业带,承载着全国30% 的耕地资源,却因工业生产(包括采矿、冶炼、化工、制造等)、农业活动叠加地质高背景,成为镉(Cd)、砷(As)、铅(Pb)、铜(Cu)、锌(Zn)、铬(Cr)、汞(Hg)等重金属污染的集中区。农田红壤特有的强酸性(pH<5.5)、低有机质含量(<20 g/kg)及氧化还原交替环境,显著增强了重金属的生物有效性,导致其“土壤-作物-食物链”迁移风险加剧,威胁粮食安全与人体健康。本文系统梳理了红壤区重金属污染的“工业主导、农业叠加”来源特征,发现区域Cd、As、Pb污染较为严重,重金属含量总体呈现东高西低的分布格局。同时,文章综述了多金属复合污染下红壤中铁铝氧化物的动态转化、有机质络合能力不足等关键界面过程,评估了水分管理、钝化改良、植物提取修复等技术的红壤适配性,最后指出红壤区重金属污染治理修复面临源头管控压力大、多金属复合污染普遍、钝化剂长效性差等挑战,提出未来需发展功能化/改性等特异性钝化材料,构建污染风险智能监测-模型预测体系,形成“源头阻控-过程阻断-末端治理”的全链条治理体系,为红壤区实现高质量农业生产与生态安全协同提供理论支撑与实践路径。

-

红壤区规模化养猪粪污资源化利用主要卡点及发展对策

2025,57(6):1334-1341, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.017

摘要:

生猪养殖产生的粪污是农业面源污染的主要污染源之一。在红壤区,由于土壤酸度强、磷素固定能力强,粪污不当还田易导致养分利用效率低与二次污染风险加剧。当前畜禽粪污资源化利用过程中存在种养脱节、安全利用技术体系不完善、经济性驱动机制缺失、可持续运营机制保障薄弱等关键瓶颈,构建“粪污集中处置+分散资源化利用”的红壤区适配型协同治理模式,通过系统优化畜禽养殖空间布局、强化粪污处理技术创新、完善粪肥安全利用体系、加强监管执法效能、构建政策激励与市场运作协同机制,明确界定政府部门、养殖主体和第三方企业的权责关系,形成“政策引导-市场驱动-主体参与”的良性循环机制,再通过科学布局、健全标准、多元激励、市场运作,形成系统化、区域化的畜禽粪污资源化利用体系,为红壤区养殖粪污高效循环利用与面源污染防控提供系统化路径,对实现养殖废弃物高效循环和面源污染防控具有重要意义。

-

土壤微生物电化学研究进展与展望

戴士祥,孟令宇,黄煜琪,徐勇峰,王亚宁,张芷桐,骆永明,滕应

2025,57(6):1342-1357, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.018

摘要:

土壤微生物电化学(Soil microbial electrochemistry)作为融合微生物学、电化学和环境土壤学等学科的新兴交叉领域,核心聚焦于利用土壤电活性微生物代谢过程实现能量转换。而微生物电化学系统(Bioelectrochemical systems,BES)因具备能耗低、环境友好的显著特点,成为该领域在土壤环境应用中的核心技术载体。本文综述了BES在土壤环境中应用的最新研究进展,并对未来发展的需求和趋势进行了展望。详细分析了BES在土壤环境中主要应用领域的研究现状,具体阐述了其在土壤有机污染修复、重金属污染修复、土壤元素循环调控及土壤生物传感等领域的最新研究内容,明确指出BES在土壤环境中应用前景广阔,尤其在污染修复领域潜力突出。此外,BES从基础研究到实际应用面临多重制约,包括电极材料、电活性微生物、应用条件(特别是原位应用技术)等。基于此,未来研究需从多维度突破,重点从提高BES工作效率途径、开发绿色经济的电极材料,以及有效利用土壤中电活性微生物等多角度展开,探索原位土壤中使用BES的技术和手段,推动BES发展成为一种兼具可行性与应用前景的土壤环境修复与生态功能调控技术手段。

-

红壤地下设施金属构件的腐蚀与防护

2025,57(6):1358-1368, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.019

摘要:

红壤具有pH低、有机酸和腐蚀性离子丰富、微生物活性强等理化与生物特征,对地下设施金属构件造成显著的电化学腐蚀与微生物腐蚀。本文系统综述了红壤地区地下设施金属构件腐蚀的环境机制、腐蚀特征与防护策略。首先,从腐蚀机制角度出发,解析了析氢腐蚀、吸氧腐蚀,以及硫酸盐还原菌、铁氧化细菌等微生物在生物膜中的代谢过程及其协同腐蚀路径,揭示红壤环境中材料腐蚀呈现多因子耦合、空间非均匀性与时间渐进性等特征。在此基础上,进一步探讨了材料选型、防腐涂层、阴极保护、土壤改良等多维防护技术的适用性。面向未来,强调了智能监测、大数据分析与绿色功能材料交叉融合的研究发展趋势。本文为红壤区地下设施腐蚀防控提供了系统化理论支撑与工程实践指导,对提升区域基础设施的耐久性、安全性与可持续运行能力具有重要意义。

-

不同施肥措施对稻田和果园土壤酸化驱动过程的定量研究

2025,57(6):1369-1377, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.020

摘要:

为明确不同施肥措施对土壤酸化的驱动作用,以双季稻田和蜜柚果园为研究对象,探究了常用的氮肥、磷肥以及与有机肥配施方案对土壤酸化速率的影响。结果表明,双季稻田中硫铵+钙镁磷肥、尿素+过磷酸钙、尿素+钙镁磷肥、尿素+钙镁磷肥+有机肥替代20% 化肥氮处理的土壤酸化速率分别为24.55、7.42、4.32和 -0.81 keq/(hm2·a);蜜柚园中有机肥替代20% 化肥基础上配施硫酸铵+钙镁磷肥、尿素+过磷酸钙、尿素+钙镁磷肥处理的酸化速率分别为16.96、9.09和6.48 keq/(hm2·a),而尿素+有机肥替代40% 化学氮肥和全部磷肥+减施20% 氮肥处理酸化速率为0.51 keq/(hm2·a)。硫酸铵处理的氮转化过程、作物养分吸收以及过磷酸钙的酸度是土壤的主要质子源,有机肥或钙镁磷肥的碱性物质可大量消耗质子。稻田中碱性水灌溉和有机氮肥驱动的氮转化过程是重要的质子消耗过程。因此,稻田采用尿素+钙镁磷肥+有机肥替代20% 化学氮肥,蜜柚园采用尿素+有机肥替代40% 化学氮肥和全部磷肥+减施20% 氮肥是抑制土壤酸化的优选施肥配方。

-

磷肥和玉米秸秆调控红壤交换性铝含量的效应与机制

2025,57(6):1378-1386, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.021

摘要:

为探究磷肥(KH2PO4)与秸秆对不同成土母质发育红壤交换性铝的调控效应,通过室内恒温培养试验,设置不同用量化学磷肥:0(CK)、5(P1)、10(P2)、15(P3)、25(P4)、50(P5)和100 mg/kg(P6),以及玉米秸秆单施(20 g/kg,S)和玉米秸秆与磷肥配施(P5S、P6S)处理,以第四纪红色黏土发育的红壤和花岗岩发育的赤红壤为研究对象,分析磷肥和玉米秸秆施用下土壤pH、交换性铝、有机结合态铝、磷素有效性的变化及相互关系。结果表明,与CK相比,红壤P1 ~ P5处理交换性铝含量提高7.3% ~ 13.9%,但P6处理无显著变化;各施磷处理均显著降低赤红壤交换性铝含量,且随施磷量的增加降幅增大,为23.1% ~ 54.1%;单施秸秆或秸秆配施磷肥处理红壤和赤红壤的交换性铝含量分别降低了22.8% ~ 33.3% 和89.1% ~ 95.9%。随机森林结果显示,pH、中稳定有机结合态铝、铝结合态磷酸盐(Al-P)是对两种土壤交换性铝含量变化贡献最大的指标。由此可见,玉米秸秆能有效降低土壤交换性铝含量,其降低效果优于磷肥,且在赤红壤上的效果优于红壤;添加磷肥和玉米秸秆提升土壤pH、促进Al-P和中稳定有机结合态铝形成是其降低交换性铝含量的主要原因。

-

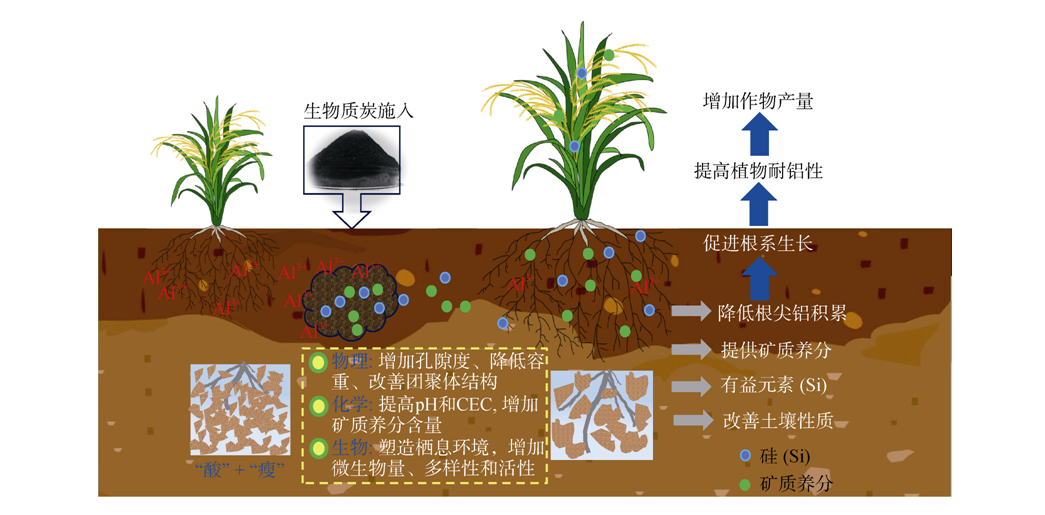

基于Meta分析的生物质炭改良红壤酸度研究

2025,57(6):1387-1396, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.022

摘要:

红壤酸化已成为限制农业生产力提高与生态系统稳定性的关键因素之一。生物质炭作为一种潜在的修复材料,已广泛应用于缓解土壤酸化。本研究基于中国知网(CNKI)与Web of Science数据库中的110篇同行评审文献,通过Meta分析评估了生物质炭施用对酸化红壤的改良效果,并利用ARIMA模型预测了未来红壤pH的变化趋势。研究提出生物质炭改良红壤酸度的4种核心机制:直接中和效应、间接缓冲效应、效果累积效应和结构优化效应。同时,本研究设置了4项假设:①生物质炭类型显著调节直接中和效应的强度;②生物质炭施用量显著影响间接缓冲效应的稳定性;③生物质炭应用年限显著影响效果累积效应的表现;④土壤深度显著影响结构优化效应的表现。研究结果表明,施用生物质炭能显著提高土壤pH(平均提高16.2%),降低交换性酸度(平均下降48.3%),并增加阳离子交换量(平均增加31.0%)。进一步分析表明,生物质炭类型、施用量和土壤深度等因素对酸化红壤改良效果存在显著影响,且土壤pH对生物质炭施用量的响应呈非线性饱和趋势,同时ARIMA时间序列模型预测红壤pH将稳定在5.2。

-

四川紫色母岩发育土壤酸化防治与产能提升技术研究

2025,57(6):1397-1404, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.023

摘要:

为改善四川酸性紫色土“酸、瘦”现状及解决其对作物生产能力的制约,在四川省广安市广安区开展小区试验,设置化肥减量25%、有机肥替代25% 化肥与常规化肥对照3种施肥措施,分别与施加改良剂石灰、钙镁磷肥及不施加改良剂互配形成9种处理,开展水稻-油菜轮作试验,探究其对酸性紫色土土壤性质及作物产量的影响,以期建立适用于四川的土壤酸化防治与产能提升技术。结果表明,减量25% 化肥配施钙镁磷肥处理抑制了交换性酸的上升趋势并提高了土壤pH。同时,有机肥替代化肥处理使土壤有机质、全氮、有效磷含量分别提高9.59% ~ 43.02%、11.34% ~ 37.96% 和103.90% ~ 127.91%。各改良处理水稻产量均高于9 800 kg/hm2,有机肥替代化肥处理水稻产量均高于10 500 kg/hm2;有机肥替代化肥处理下油菜相较于常规化肥处理增产25.00% ~ 55.08%。综上,在本试验中,钙镁磷肥配施处理抑酸潜力突出,有机肥替代化肥可协同提升土壤肥力与作物产量;“有机肥替代+钙镁磷肥”作为土壤酸化防治与产能提升技术可以有效改善四川紫色母岩发育土壤“酸、瘦”状况,为治理酸性土壤、抑制土壤酸化进程提供重要依据。

-

豌豆品种在江西红壤旱地的适应性评价

康锋,柳开楼,刘晓利,王美芳,程坤,胡丹丹,宋惠洁,徐小林,胡志华,黄尚书,吴艳

2025,57(6):1405-1409, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.024

摘要:

为筛选适宜江西红壤旱地种植的豌豆品种,本研究以8种豌豆种质资源为材料,测定其鲜荚重、株高等生长指标和芥酸、硫苷、蛋白质、水分及油酸等营养指标,并采用隶属函数分析相结合的方法,对不同豌豆品种在红壤旱地适应性进行评价。结果表明,生长指标上,宁豌荷兰豆鲜荚产量最高(7 299.94 kg/hm2),紫甜脆豌豆、中豌6号和中豌11号产量其次(6 336.50 ~ 6 929.39 kg/hm2);台湾奇珍76的株高最高(1.48 m),宁豌荷兰豆和中豌6号株高适中(1.15和1.13 m)。营养指标上,紫甜脆豌豆蛋白质含量最高(26.60%),汉益402水分含量最高(11.17%),碧玉豌豆硫苷含量最低(25.49%),宁豌荷兰豆芥酸含量最低(0.39%),台湾奇珍76油酸含量最高(34.02%)。相关性分析表明,豌豆产量与芥酸、水分含量呈显著负相关(P<0.05),与其他营养指标相关性不大。进一步通过隶属函数分析可知,台湾奇珍76豌豆品种的综合表现最佳,中豌6号与汉益402的综合表现也较好,均适合在江西省红壤旱地推广种植。

-

不同耕作与秸秆还田方式对旱地红壤花生产量及土壤肥力的影响

2025,57(6):1410-1418, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.025

摘要:

为探索不同耕作与秸秆还田方式对旱地红壤肥力特性及花生产量的影响,从2015年开始在江西进贤开展长期定位试验。试验共设置6个处理,分别为旋耕无秸秆(RC)、旋耕秸秆覆盖(RSF)、旋耕秸秆翻埋(RSD)、翻耕无秸秆(PC)、翻耕秸秆覆盖(PSF)和翻耕秸秆翻埋(PSD),探究其对耕层土壤物理、化学、生物性质及花生产量的影响。结果表明:PC较RC处理花生产量增加4.20%;与RC处理相比,RSF和RSD处理花生产量显著增加24.62% 和37.31%;与PC处理相比,PSF和PSD处理花生产量显著增加34.34% 和 41.67%。与旋耕相比,翻耕显著提升耕层厚度(68.02%)和有效耕层土壤量(59.09%)。秸秆还田主要通过改变土壤容重(降低2.63% ~ 9.02%)与毛管孔隙度(增加10.85% ~ 101.25%)影响土壤物理环境,并显著提高大团聚体含量。秸秆还田显著提高土壤有机碳、全氮、全磷、碱解氮、有效磷、速效钾等养分含量,也显著提高土壤酶活性和微生物生物量碳氮含量(P<0.05),其中PSD处理提升效果最好。PSD处理的土壤综合肥力指数最高,为0.71,较其他处理提高26.79% ~ 255.00%。相关性分析表明,花生产量与土壤化学、生物、综合肥力指数均呈显著正相关(R2≥0.70)。综上所述,翻耕结合秸秆翻埋是改善旱地红壤物理性状、增加土壤肥力、提高土壤酶活性和微生物生物量碳氮、促进花生增产的最优耕作措施。

-

长期草篱协同稻草覆盖缓解坡耕地红壤微生物养分限制

2025,57(6):1419-1427, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.026

摘要:

为探究红壤坡耕地长期草篱和稻草覆盖水保措施对土壤酶活性与微生物养分限制的影响,基于 2009年开展的长期田间定位试验,设置4个处理,分别为常规耕作(CK))、香根草篱(GH))、稻草覆盖(RM))和稻草覆盖+香根草篱(HM)),测定和分析了不同水保措施下土壤的理化性质、胞外酶活性及其化学计量比。结果表明:与CK处理相比,GH、RM和HM处理土壤有机碳、全磷、有效磷、碱解氮和速效钾含量分别提高了16.0% ~ 24.0%、1.7% ~ 26.1%、3.4% ~ 27.0%、3.2% ~ 17.0% 和2.6% ~ 24.6%,其中以HM处理效果最优;GH、RM和HM处理均显著增加了土壤纤维素酶活性,而对β-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶和酸性磷酸酶活性的影响各异。GH处理显著增加了碳循环酶/氮循环酶活性比值(C/NEEA))和碳循环酶/磷循环酶活性比值(C/PEEA)),而RM处理显著降低了C/NEEA,HM处理显著增加了C/PEEA和 氮循环酶/磷循环酶活性比值(N/PEEA))。坡耕地红壤微生物总体受磷和碳限制,RM处理使微生物受碳限制的程度降低,GH处理相对提高了微生物碳限制,RM和HM处理矢量角度分别显著降低了5.7% 和9.9%。冗余分析表明,土壤可溶性有机碳、氮磷比(N/P))、碱解氮、速效钾、硝态氮和全氮是坡耕地红壤驱动酶活性及其计量比变化的关键因子。随机森林分析结果表明,土壤N/P、可溶性有机碳和硝态氮是坡耕地红壤微生物碳限制的主要解释因子,而速效钾和全氮是磷限制的主要解释因子。综上,稻草覆盖和香根草篱两种水保措施能增强坡耕地红壤固碳和养分周转,其中长期稻草覆盖可以缓解土壤微生物碳限制,显著增加土壤氮磷循环酶活性,而长期香根草篱协同稻草覆盖可以缓解土壤微生物磷限制。研究结果可为侵蚀坡耕地红壤碳与氮、磷等养分耦合的生态恢复过程研究提供理论依据。

-

不同种植模式对红壤坡耕地土壤呼吸和有机碳含量的影响

谢军,孙鲁沅,朱君康,蓝嘉惠,邹世珍,周潘玲,闵婉玲,秦文婧,林永新,刘佳

2025,57(6):1428-1437, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.027

摘要:

为明确不同种植模式对红壤坡耕地土壤呼吸和有机碳(SOC)含量的影响,以红壤坡耕地为研究对象,设置休闲(FA)、花生(PN)、花生-绿肥(PNV)、甘薯(SP)、甘薯-绿肥(SPV)和甘薯-花生(PS) 6个处理,测定了表层(0 ~ 15 cm)和亚表层(15 ~ 30 cm)土壤CO2排放速率、SOC含量和碳氮磷循环相关酶活性。结果表明:与FA处理相比,PN、SP、SPV和PS处理显著降低表层土壤CO2排放速率和SOC含量,PN和SP处理还降低表层土壤β-1,4-葡萄糖苷酶(BG)、过氧化物酶(PER)、N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(NAG)和酸性磷酸酶(ACP)活性。与不种绿肥相比,PNV处理显著增加表层土壤CO2排放速率29.9%,但对SOC和溶解性有机碳(DOC)含量无显著影响;SPV处理对表层土壤CO2排放速率无显著影响,但增加表层土壤SOC和DOC含量,增幅分别为15.3% 和11.3%;SPV处理还增加表层土壤纤维二糖水解酶(CB)、BG和NAG活性。表层土壤CO2排放速率与NAG、ACP、BG和CB活性呈显著正相关,与酚氧化酶(POX)活性呈显著负相关,亚表层土壤CO2排放速率与PER活性呈显著正相关。偏最小二乘法分析结果表明,溶解性总氮(DTN)是影响红壤坡耕地表层和亚表层土壤CO2排放速率最主要的因子。总体上,鉴于花生-绿肥种植模式增加红壤坡耕地表层土壤呼吸速率,甘薯-绿肥种植模式对土壤呼吸速率无显著影响,且增加SOC含量,在南方红壤坡耕地农业生产过程中,推荐“甘薯-绿肥”轮作模式,发挥其增碳减排的优势。

-

典型红壤区井冈蜜柚果园土壤肥力空间分布与综合评价

关贤交,梁喜欢,陈先茂,严志雁,谢江,邓国强,钱银飞,邱才飞,李秀秀,胡娟,彭春瑞,陈金

2025,57(6):1438-1447, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.028

摘要:

为了解典型红壤区井冈蜜柚果园土壤养分现状,分析了13个县(市、区)101个井冈蜜柚果园的土壤pH、有机质、阳离子交换量、大量元素和有效微量元素等16个肥力指标的等级和空间分布特征,并采用模糊数学隶属函数模型及权重系数法对果园土壤肥力进行了综合评价。结果表明:典型红壤区井冈蜜柚果园土壤pH平均值为5.17,处于酸性状态;水解性氮含量平均值为56.40 mg/kg,处于缺乏状态;有效硼含量平均值为0.23 mg/kg,处于极缺状态;电导率平均值为64.52 μS/cm,处于极低盐度状态,这些是限制井冈蜜柚果园土壤肥力的主要障碍因子。有机质、全氮、速效钾含量等处于中等状态,全磷、全钾和有效磷含量处于丰富状态;有效锌、有效铜、交换性锰、有效硫和有效铁等微量元素含量处于丰富或极丰富状态。从空间分布来看,土壤pH呈中部高四周低分布,土壤有机质、水解性氮、速效钾含量呈东低西高分布,土壤有效磷含量呈南北较高中间较低分布。果园土壤肥力综合指数平均为0.45,总体土壤肥力水平为中等,其中永新县、吉水县和吉安市青原区土壤肥力综合指数分别为0.37、0.38和0.34,是肥力较差的3个县(市、区)。因此,建议研究区井冈蜜柚果园增施有机肥配施石灰,结合间作绿肥、增施硼肥等土壤综合改良与培肥技术,以提高果园土壤肥力。

-

福建省杉木人工林土壤氨氧化微生物丰度及其对硝态氮的潜在贡献

2025,57(6):1448-1454, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.029

摘要:

为深入了解福建省杉木人工林土壤中氨氧化微生物的丰度特征及其对硝态氮含量的潜在贡献,选取该省9个具有代表性的杉木人工林样地,利用实时荧光定量PCR技术,定量分析了土壤中氨氧化古菌(AOA)、氨氧化细菌(AOB)和完全氨氧化菌(comammox Nitrospira)分支A(Clade A)的amoA功能基因丰度。结果表明:Clade A的amoA基因丰度最高,范围为1.32 × 107~ 1.96 × 109copies/g,平均值为3.27 × 108copies/g;AOA的amoA基因丰度次之,范围为9.29 × 105~ 3.23 × 109copies/g,平均值为2.94 × 109copies/g;AOB的amoA基因丰度最低,范围为2.24 × 105~ 1.53 × 109copies/g,平均值为8.94 × 106copies/g。AOA的amoA基因丰度与土壤pH呈极显著负相关(P<0.001),与碳氮比、铵态氮含量和有效磷含量呈极显著正相关(P<0.001),与全氮含量(P<0.05)和含水率(P<0.01)呈显著正相关。AOB的amoA基因丰度仅与有效磷含量呈极显著正相关(P<0.001);Clade A的amoA基因丰度与有效磷含量(P<0.001)和含水率(P<0.05)均呈显著正相关。随机森林和逐步回归分析表明,AOA和土壤pH是影响杉木人工林土壤硝态氮含量的关键因子,且AOA的amoA基因丰度与土壤硝态氮含量呈显著正相关(P<0.01)。综上所述,AOA在福建省杉木人工林土壤硝化过程中发挥主导作用,土壤pH通过调控AOA活性间接影响硝态氮的积累。

-

典型红壤不同利用方式土壤侵蚀长期演变特征

2025,57(6):1455-1460, DOI: 10.13758/j.cnki.tr.2025.06.030

摘要:

基于红壤站近40年长期定位观测数据,对比分析了自然恢复林地和裸地径流小区产流产沙特征及土壤可蚀性演变规律。结果显示:①裸地与林地土壤随时间延续呈现砂粒含量增加、黏粒含量降低的趋势;而两者有机质含量均呈显著上升趋势,其中林地土壤有机质增速更高。②两种利用方式径流量变化差异显著,裸地径流受降雨量影响呈波动趋势;林地径流量则随时间延续持续下降,在1993—1996年乔灌草结构形成后,径流量减少至原来的约58%。③产沙量变化与径流量变化趋势相关,且裸地产沙量峰值早于径流量峰值,1994—1995年土壤抗蚀性发生了转变;林地产沙量逐年递减,1996年后趋近于零。④裸地土壤可蚀性因子K值先升后降,是因为随时间延续有机质缓慢积累提升了土壤抗蚀性能;林地K值先降后升,是试验后期因黏粒不断流失导致抗蚀性减弱的结果。综上可见,长期植被恢复可显著抑制土壤产流产沙,而裸地随时间延续可蚀性虽有一定改善,但仍面临较高的侵蚀风险。

序言

专论与综述

研究报告

期刊介绍

期刊介绍

主管单位:中国科学院

主办单位:中国科学院南京土壤研究所

主编:颜晓元

地址:南京市江宁区麒麟街道创优路298号

邮政编码:211135

电话:025-86881237

邮箱:soils@issas.ac.cn

国内统一刊号:CN 32-1118/P

排行榜

排行榜 二维码

二维码