土地的生态风险指的是随着时间的推移,由于自然、社会经济与人们生产实践的诸种因素对某个区域内景观的空间异质性产生不良的影响,从而导致景观受到的干扰度增强。同一景观的连通性遭到破坏,使其脆弱性增强,进而导致土地的生态风险变大。因此,进行土地生态风险评价,对区域的经济社会发展和生态安全方面具有十分重要的理论和实践意义[1-2]。目前,国内外大量研究从构建不同模型的角度对区域的生态风险进行了评价,主要包括土地利用生态安全分级模型[3-4]、土地类型面积比重评价模型[5-6]、相对生态风险模型、等级动态框架、生态等级风险模型、景观生态风险指数模型等[7-13]。其中景观生态风险指数模型得到了广泛的应用,对区域的生态风险现状和景观的空间异质性更具说服力。卿巧玲等[14]以重庆万州区为例,利用不同时间段的遥感解译土地利用数据,在GIS软件和Fragstats软件技术支持下,基于景观结构变化分析了研究区生态风险的时空变化特征,为研究区的生态环境改善提供了实践指导。苏浩和吴次芳[15]基于景观结构的角度,对黑龙江省宁安市土地利用生态风险的时空分异特征进行了分析,研究结果表明,由于人为活动的影响导致耕地和建设用地面积显著增加,整体上,研究时段内研究区生态风险逐渐增强。于化龙等[16]基于景观结构,以乡镇为单位,研究了怀来县景观生态风险的时空变化特征,研究时段内高、较高风险区面积呈上升趋势,研究结果为研究区生态安全和风险管理决策提供了理论依据。李雅婷等[17]基于景观结构,在GIS与RS技术支持下,分析了眉县土地利用生态风险的空间特征,结果表明研究区土地利用生态风险等级整体上逐年增高。从以上研究可以发现,基于景观结构构建生态风险评价模型,进行区域土地利用生态风险评价具有很高的实用价值,可以为区域土地利用结构优化及生态风险评估提供有力的理论支撑,已经成为土地利用生态风险评价的重要手段。

沱江属于长江上游的一级支流,其流域位于四川省中心地带。流域内工农业发达,人口密度居四川省诸河之首,因此人为活动强烈,对流域内土地景观扰动影响巨大;受到人为和自然因素的共同影响,沱江流域森林覆被率仅6.1%,为四川各河中最低。地形上沱江流域北部上游是山区,往南部方向是平原,然后进入丘陵;地质构造简单,土壤较好,耕地较为集中。2000年后我国政府相继出台了一系列的西部大开发政策与战略来引导中西部地区的发展,沱江流域作为四川省的工业集中之地,随着城市化进程不断地推进,对四川省经济社会发展和生态安全方面具有十分重要的地位,因此研究其土地利用生态风险的时空变异特征,对流域土地利用优化、生态环境保护和制订相关措施具有十分重要的现实意义。基于此,本文选取沱江流域作为研究对象,在GIS和RS技术支持下,从土地景观结构的角度出发,构建土地生态风险评价模型,分析沱江流域土地利用生态风险时空变化特征,以期为流域社会、经济和生态环境保护的可持续发展提供一定的理论支撑。

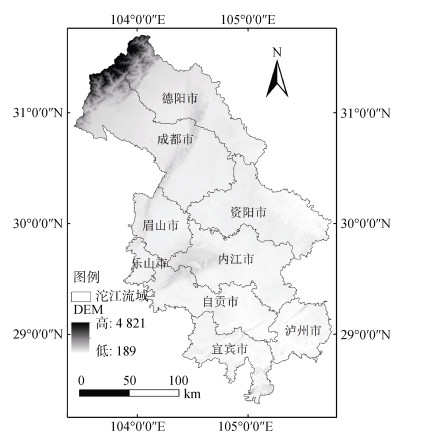

1 研究区概况沱江流域地处四川盆地的腹心,包括德阳、成都、眉山、资阳、乐山、内江、自贡、泸州、宜宾9个市及其部分区域,流域面积3.86万km2(图 1)。研究区内工农业发达,人口密度高于四川省其他流域。研究区地貌类型以平原和丘陵为主,主要景观类型为耕地,以成都市为中心,近15年来城市建设用地迅速扩张。

|

图 1 沱江流域区位示意图 Fig. 1 Location of Tuojiang River Basin |

根据沱江流域涉及到的行政区,本文自流域上中下游选取德阳、成都、眉山、资阳、乐山、内江、自贡、泸州、宜宾9个市及其部分区域作为研究单元,确定研究区范围。具体见图 1。

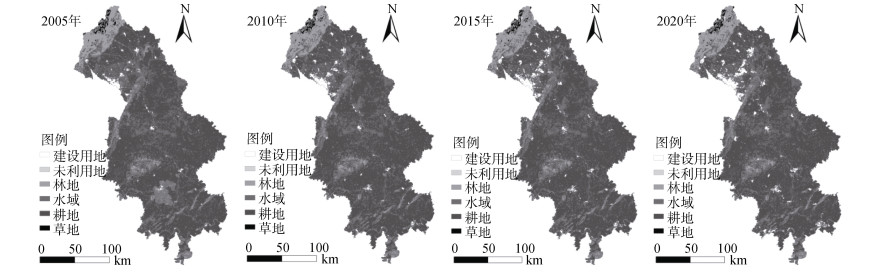

2.2 数据来源影像数据选取地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn/)2005年、2010年、2015年、2020年Landsat TM/ETM的遥感影像,分辨率30 m,卫星影像云量均小于5%。采用ENVI5.1软件对影像进行辐射定标、大气校正、影像融合等处理;以研究区1∶50 000地形图为基准对影像进行几何精纠正,误差控制在0.5像元以内[18];分类标准为中科院土地利用覆被变化(LUCC)分类体系[19],具体数据处理流程依据参考文献[20],分为耕地、林地、草地、水域、城乡建设用地和未利用地6种类型(图 2);采用高分辨率遥感影像对解译后的数据进行验证,总体精度大于95%。本研究所用的沱江流域数字高程模型数据来源于中国科学院计算机网络信息中心科学数据中心,空间分辨率为30 m。

|

图 2 2005—2020年土地利用类型 Fig. 2 Patterns of land use types from 2005 to 2020 |

计算某区域不同时段的景观指数既能够有助于理解和评价该区域景观的现状和土地利用格局,又利于进一步探索影响该地区发展的驱动因子及未来的发展趋势,为该地区将来的发展提供可参考的依据。本研究根据生态风险评价常用的景观指数,同时结合研究区不同时期土地利用空间分布的特点,选取6个指标,对研究区土地利用生态风险时空变化进行评价(表 1)。

|

|

表 1 生态风险评价指标体系 Table 1 Assessment indicator system of ecological risk |

1) 全局莫兰指数(Moran’s I)。莫兰指数描述的是自然、社会、经济等方面某种因素在空间上的相关程度,本研究利用其来分析土地利用生态风险在全局空间上是否存在自相关关系。其公式如下[23]:

| $ \text{Moran’s } I =\frac{{n\sum\limits_{i = 1}^n {\sum\limits_{j = 1}^n {{W_{ij}}({X_i} - \bar X)} ({X_j} - \bar X)} }}{{\sum\limits_{i = 1}^n {\sum\limits_{j = 1}^n {{W_{ij}}\sum\limits_{i = 1}^n {{{({X_i} - \bar X)}^2}} } } }} $ | (1) |

式中:Wij表示空间权重函数,如果相邻则值为1,不相邻为0;Xi、Xj为相邻变量在相应空间单元i和j上的取值;

2) 局部莫兰指数(Local Moran’s I)。用于描述自然、社会、经济等方面某种因素在局部空间上的相关程度,利用GeoDa软件可生成LISA聚类图来识别某属性在空间上的异质性。其公式如下[23]:

| $\text{Local Moran's } I=\left(\frac{X_i-\bar{X}}{m}\right) \sum\limits_{j=1}^n W_{i j}\left(X_j-\bar{X}\right)^2\\ i \neq j $ | (2) |

| $ m = \frac{{\sum\limits_{i = 1}^n {{{({X_i} - \bar X)}^2}} }}{n} $ | (3) |

式中:Xi、Xj表示标准化后的空间单元属性值。

2.5 风险小区划分在保障风险小区能够反映研究区景观空间分布格局信息的前提下,本文借鉴前人研究[12],将耕地斑块平均面积的5倍作为划分标准,基于GIS软件将研究区划分为3 km×3 km的风险小区,总计4 783个。

2.6 克里格插值克里格(Kriging)插值法,广泛地应用于自然、人文、经济等研究领域,是一种很有用的地理统计格网化方法[24]。为进一步分析研究区生态风险的空间等级分布特征,基于GIS软件,利用地统计法中的克里格插值法,将各网点的生态风险值进行插值分析。

3 结果与分析 3.1 土地利用变化基于GIS软件,将2005年和2020年的两期土地利用数据进行土地利用类型转移矩阵分析,可以得到近15年间各土地利用类型之间的相互转化关系(表 2)。

|

|

表 2 研究区2005—2020年土地利用类型转移矩阵(hm2) Table 2 Stochastic matrix of land use types of study area from 2005 to 2020 |

由表 2可知,2005年沱江流域土地利用类型面积大小依次为耕地 > 林地 > 建设用地 > 水域 > 草地 > 未利用地;2020年沱江流域土地利用类型面积大小依次为耕地 > 林地 > 建设用地 > 水域 > 未利用地 > 草地;两个时间段土地利用均以耕地为主,分别占总面积的79.63%、78.17%,说明耕地是研究区景观的本底值。从土地利用变化来看,15年间,耕地和林地面积减少,建设用地、水域、草地、未利用地面积增加;建设用地和未利用地增加最多,增幅分别达77.44%、1 304.13%。从表 2中可知,有109 111.59 hm2的耕地转化为建设用地,占所有转化类型的91.95%,说明研究区城市扩张的主要来源为耕地。有6 256.02 hm2林地转化为未利用地,是新增未利用地的主要来源,究其原因,新增未利用地在空间上主要源自于沱江上游的都江堰市、彭州市、什邡市、绵竹市的山区,2008年四川省遭遇了8.0级的汶川大地震,使得大量的林地遭到破坏,从而转化为未利用地。

3.2 景观格局指数变化基于GIS软件,计算得到沱江流域各景观类型景观指数(表 3)。从干扰度均值来看,15年间的变化趋势为未利用地 > 草地 > 水域 > 建设用地 > 林地 > 耕地,其值分别为1.09、0.22、0.21、0.20、0.12、0.10,说明未利用地的生态风险最大,耕地生态风险最小,未利用地容易受到环境和人为因素的影响,土地利用类型改变相对容易,导致生态风险最大;草地、水域、建设用地干扰度均值相差不大,其脆弱性相对较弱,生态风险相对较小;林地、耕地干扰度均值接近0.10,生态风险最小,由于耕地、林地在研究区占地面积最大,斑块数量也最多,相对来说,在较短时间内,环境和人为因素的影响对其不会构成较大的威胁,因此生态风险最小。

|

|

表 3 沱江流域各景观类型景观指数 Table 3 Landscape indexes of various landscape types in Tuojiang River Basin |

具体从斑块数量来看,除耕地斑块数量呈现先减少后增加再减少外,其他土地类型都呈现先增加后减少的变化趋势。2010—2020年耕地的破碎度和分离度相较于2005年都有明显减小,究其原因,2005年后四川省各地探索了土地合作社,以土地承包经营权入股等多种形式的适度规模经营,相继实施了“良种补贴”“农机具购置补贴”“金土地工程”等,不断加大对农业生产基础设施建设的投入,使农业生产条件继续改善,同时通过调整种植结构,一定程度上减小了耕地的分割和离散程度,从而破碎度和分离度2010年后均减小。林地、草地破碎度和分离度先增大后减小,2010年后林地、草地斑块数均有一定的增加,面积变化却相对较小,因此景观的分割和离散程度有所增大,其生态风险趋于加大。水域面积持续增加,斑块数2005—2015年间也持续增加,2020年斑块数减少,但变化的幅度不大,因此其景观的分割和离散程度呈较小的波动变化趋势,整体上生态风险有所减小。随城市化进程不断地推进,建设用地大量占用其他用地,尤其是大量占用耕地,其面积持续增加且幅度显著,斑块数量较多,呈先增加后减少的变化趋势,但变化幅度不大,因此其景观的分割和离散程度有明显的减小,生态风险也显著减小,是影响研究区景观格局演变的重要因素。未利用地自2010年后面积和斑块数量均显著增加,导致其破碎度和分离度也显著减小,究其原因受2008年四川省汶川大地震的影响,使得大量的林地遭到破坏,在沱江流域的上游形成了大量成片的未利用地,因此2010年后景观的分割和离散程度大幅度减小;2005年未利用地零散地分布在流域中下游的内江市、自贡市和泸州市,因此破碎度和分离度较大,导致其生态风险性最大。

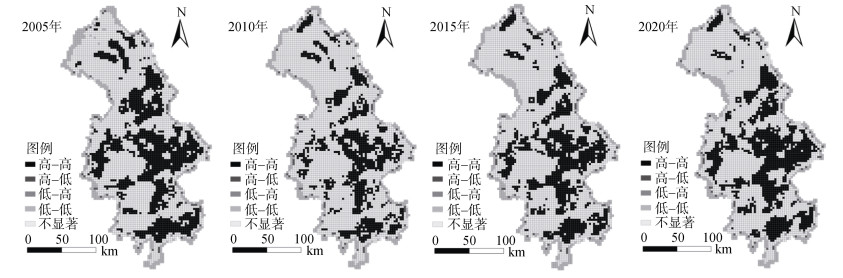

3.3 生态风险 3.3.1 空间自相关基于GeoDa软件,以每个网格的生态风险值计算沱江流域2005—2020年的生态风险指数,同时基于GIS软件计算全局莫兰指数(Moran’s I)值,2005年、2010年、2015年、2020年分别为0.45、0.44、0.44、0.45,结果均在[0,1] 范围内,在99% 的置信度标准下,通过了显著性检验,说明生态风险值在空间上具有显著的正相关关系且呈现空间聚集状态,并可以进行空间插值分析。利用GeoDa软件,对4个时段的生态风险指数进行局部的空间聚集情况分析,得到LISA图(图 3)。由图 3可知,沱江流域内生态风险指数以“高–高”聚集为主,分布的区域主要集中于流域的中下游地区,主要景观类型为呈片状分布的草地、林地和水域。总体来看,沱江流域土地利用生态风险急剧变化的区域相对较小。

|

图 3 沱江流域2005—2020年土地利用生态风险值LISA聚类图 Fig. 3 LISA cluster maps of land use ecological risk values in Tuojiang River Basin from 2005 to 2020 |

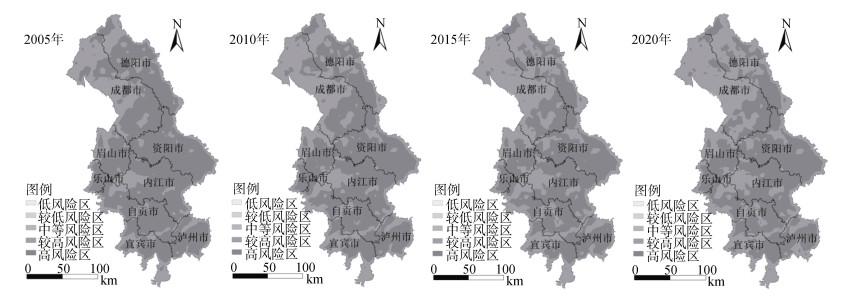

根据空间自相关分析结果,土地利用的生态风险值具有空间上的聚集性,因此可以进行空间插值分析。基于GIS软件,利用克里格插值法,对每个格网的生态风险值进行空间插值,得到4个时期生态风险值的空间分布图(图 4)。为了进一步研究沱江流域生态风险的空间等级分布,首先利用GIS软件中的地统计分析模块对生态风险值进行正态分布研究,发现风险值并不属于正态分布状态,因此在做分级研究的时候,选择几何间隔法将研究区分成低风险、较低风险、中等风险、较高风险、高风险5个等级。几何间隔法是相等间隔、自然间断点分级法和分位数间的折衷方法,对于显示非正态分布的数据具有明显的优势。

|

图 4 沱江流域2005—2020年土地利用生态风险空间分布图 Fig. 4 Spatial distribution of land use ecological risks in Tuojiang River Basin from 2005 to 2020 |

从时间上来看,2005年、2010年、2015年、2020年4个时间段的土地生态风险值分别介于(0, 0.264 1)、(0, 0.264 0)、(0, 0.265 7)、(0, 0.263 8),从最高值来看,总体趋势呈现先降后升再降的趋势。由图 4可知,15年间,在空间分布上,总体来看,风险等级从上游到下游有由低等级向高等级转移的趋势,研究区以高风险区和较高风险区为主,分别呈片状和条带状较集中地分布于流域的上中下游地区。高风险区大多分布在中下游的丘陵地区,主要的景观类型为耕地和建设用地;其中耕地受到退耕还林还草的影响,以及丘陵区本身耕地零散分布的特征影响,容易导致景观破碎度和分离度增大,建设用地在研究期内面积增加最多,受人为影响最大,因此耕地和建设用地受到人为因素的干扰,与其他土地之间的相互转化导致了研究区土地生态风险增高。较高风险区在流域的上中下游均有分布,主要的景观类型为耕地和林地,其中耕地导致的土地生态风险增高的原因与高风险区基本相似;林地呈条带状零散地分布在流域的上中下游地区,空间上增加了景观的破碎度和分离度,从而导致研究区土地生态风险增高。低风险、较低风险、中等风险主要分布在流域的边缘地区,主要的景观类型也是耕地和林地,这些景观虽然面积较小,但在空间上呈连续分布,景观破碎度和分离度较小,因此土地的生态风险性较低。

3.3.3 不同等级生态风险区面积变化及生态风险转换基于GIS软件统计各风险等级的面积(表 4)。由表 4可知,15年间,除2015年外,风险区面积占比排序依次为高风险区 > 较高风险区 > 中等风险区 > 较低风险区 > 低风险区。从面积变化的趋势来看,低风险区、较低风险区、中等风险区面积逐年分别增加了1 122.91、3 581.10、21 698.83 hm2;较高风险区面积先增加后减少,总体增加了582 436.94 hm2;高风险区面积先减少后增加,总体减少了608 839.78 hm2。通过各风险等级区面积的变化可知,沱江流域土地利用生态风险整体上趋于减弱。

|

|

表 4 沱江流域各年份土地利用生态风险等级面积(hm2) Table 4 Ecological risk level area of land use in Tuojiang River Basin in various years |

为进一步探明各风险等级区之间的转化关系,借助GIS软件,将2005年和2020年的两期土地利用数据进行风险区面积转移矩阵分析,可以得到近15年间各风险区面积转移矩阵(表 5)。由表 5可知,低分险区主要由较低风险区和中等风险区转化而来;较低风险区99.62% 的面积由中等风险区转化而来;中等风险区99.76% 的面积由较高风险区转化而来;较高风险区由中等风险区和高风险区转化而来,主要由高风险区转化而来,面积高达619 968.37 hm2,占两者转化面积的比例为99.69%,较高风险区主要来自于2005年高风险区呈块状的耕地、建设用地,耕地的斑块数量减少,建设用地面积增大,从而使景观的破碎度和分离度减小导致其连通性增强,降低了土地的生态风险;较高风险区是高风险区的唯一来源,面积为11 077.59 hm2,主要的景观类型为耕地和林地,主要分布在成都市简阳市的耕地,于2020年主要转化为水域和林地,使景观的连通性减弱,而零星分布在流域边缘地带的林地,在2020年转化为耕地和草地,斑块数增加,破坏了景观的连通性,从而使土地的生态风险性升高。结合图 4来看,总体上风险区的转化均表现为相邻等级之间的互相转化,说明沱江流域土地利用生态风险变化相对稳定,没有急剧变化的区域。

|

|

表 5 2005—2020年各类风险区面积转移矩阵(hm2) Table 5 Stochastic matrix of various risk areas from 2005 to 2020 |

1) 研究期内,沱江流域的景观本底值为耕地,占流域面积78% 以上。15年间,耕地和林地面积减少,建设用地、水域、草地、未利用地面积增加;15年间,109 111.59 hm2的耕地转化为建设用地,转化面积最多,新增建设用地91.95% 来源于耕地,耕地是城市建设用地的主要来源。部分林地、草地、水域转化为耕地,一定程度上弥补了建设用地对耕地的占用。

2) 15年间,沱江流域4个时间段全局莫兰指数(Moran’s I)值分别为0.45、0.44、0.44、0.45,说明生态风险值在空间上具有显著的正相关关系且呈现空间聚集状态;LISA图显示沱江流域内生态风险值以“高-高”聚集为主,主要集中分布于流域的中下游丘陵地区,表明研究区生态风险急剧变化的区域相对较小。

3) 15年间,在空间分布上,低风险等级整体上有向中下游转移的趋势;研究区以高风险区和较高风险区为主,分别呈片状和条带状较集中地分布于流域上游的山区和中下游丘陵地区。从面积变化的趋势来看,低风险区、较低风险区、中等风险区面积逐年分别增加了1 122.91、3 581.10、21 698.83 hm2;较高风险区面积先增加后减少,总体增加了582 436.94 hm2;高风险区面积先减少后增加,总体减少了608 839.78 hm2。通过各风险等级区面积的变化可知,沱江流域土地利用生态风险整体上趋于减弱。

4) 对2005年和2020年的两期土地利用数据进行风险区面积转移矩阵进行分析,除较高风险区向高风险区少量转化外,其余均以较高等级风险区向较低风险区转移占比较多,说明研究区土地生态风险总体上趋于减小;此外,总体上风险区的转化均表现为相邻等级之间的互相转化,说明沱江流域土地利用生态风险变化相对稳定,没有急剧变化的区域。

研究区地形上沱江流域北部上游是山区,中上游属于成都平原,中下游属于丘陵。高风险区和较高风险区分布于中下游的眉山、资阳、乐山、内江、自贡、泸州、宜宾,这些区域景观类型以丘陵区的坡耕地为主,受城市建设及退耕还林还草政策的影响,导致耕地破碎化程度增加,景观的连通性减弱,从而土地的生态风险性较高;另外,水域零星散布于整个流域,进一步弱化了景观的连通性,导致流域土地的生态风险性进一步增高。沱江上游成都市和德阳市的西北部地区高风险区和较高风险区也分布了较大的面积,主要原因是受到汶川地震的影响,使分布于这些区域的林地遭受了极大的破坏,从而转变为未利用地,斑块数量和面积大幅度增加,景观的连通性减弱,从而提高了土地的生态风险。总体来讲,沱江流域高风险区和较高风险区分布广泛,主要受到人为因素的干扰影响,使得景观连通性减弱,土地生态风险性较高;同时自然灾害的破坏也加剧了景观的脆弱性,提升了土地生态风险。因此,就研究区而言,应科学合理开展土地整治工作,尤其是要规划好城市扩张建设占用耕地,提高建设用地的连通性,减小耕地的破碎程度;另一方面,加强灾后重建,逐步改善破坏景观的脆弱性,从而降低研究区景观的土地生态风险。

| [1] |

谢贤健. 基于GIS和分形理论的沱江流域土地利用结构动态分析[J]. 土壤, 2023, 55(2): 433-440 (  0) 0) |

| [2] |

焦伟, 刘新平, 武荣伟, 等. 塔里木河流域未利用地农业生产开发生态风险研究[J]. 土壤, 2019, 51(1): 195-204 (  0) 0) |

| [3] |

南颖, 吉喆, 冯恒栋, 等. 基于遥感和地理信息系统的图们江地区生态安全评价[J]. 生态学报, 2013, 33(15): 4790-4798 (  0) 0) |

| [4] |

于淑会, 周向莉, 卿冀川, 等. 河北滨海盐碱土地生态安全评价[J]. 中国生态农业学报, 2017, 25(5): 778-786 (  0) 0) |

| [5] |

卢江林, 李阳兵. 基于土地利用/覆被变化的贵阳市红枫湖水源保护区生态风险演变[J]. 水土保持研究, 2015, 22(6): 229–233, 239 (  0) 0) |

| [6] |

王卫林, 叶燎原, 杨昆, 等. 山地城镇化建设背景下的土地利用生态风险分析[J]. 水土保持研究, 2016, 23(6): 358-362 (  0) 0) |

| [7] |

Landis W G. Regional scale ecological risk assessment: using the relative risk model[M]. Boca Raton, FL: CRC Press, 2005.

(  0) 0) |

| [8] |

Zimmermann P, Tasser E, Leitinger G, et al. Effects of land-use and land-cover pattern on landscape-scale biodiversity in the European Alps[J]. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2010, 139(1/2): 13-22 (  0) 0) |

| [9] |

Echeverría C, Newton A, Nahuelhual L, et al. How landscapes change: Integration of spatial patterns and human processes in temperate landscapes of southern Chile[J]. Applied Geography, 2012, 32(2): 822-831 DOI:10.1016/j.apgeog.2011.08.014 (  0) 0) |

| [10] |

Colnar A M, Landis W G. Conceptual model development for invasive species and a regional risk assessment case study: The European green crab, Carcinus maenas, at cherry point, Washington, USA[J]. Human and Ecological Risk Assessment, 2007, 13(1): 120-155 DOI:10.1080/10807030601105076 (  0) 0) |

| [11] |

彭佳捷, 周国华, 唐承丽, 等. 基于生态安全的快速城市化地区空间冲突测度——以长株潭城市群为例[J]. 自然资源学报, 2012, 27(9): 1507-1519 (  0) 0) |

| [12] |

张锋, 陈伟强, 马月红, 等. 基于景观结构的黄河沿岸土地利用生态风险时空变化分析——以河南省为例[J]. 水土保持通报, 2021, 41(2): 250–257, 353 (  0) 0) |

| [13] |

郑杰, 王志杰, 喻理飞, 等. 基于景观格局的草海流域生态风险评价[J]. 环境化学, 2019, 38(4): 784-792 (  0) 0) |

| [14] |

卿巧玲, 黄云, 裴婵. 基于景观结构变化的生态风险评价与管控——以重庆市万州区为例[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2021, 43(1): 174-184 (  0) 0) |

| [15] |

苏浩, 吴次芳. 基于景观结构的农林交错带土地利用生态风险时空分异研究[J]. 经济地理, 2017, 37(5): 158-165 (  0) 0) |

| [16] |

于化龙, 陈青锋, 田超, 等. 基于景观结构的土地利用生态空间特征及风险评估——以怀来县为例[J]. 水土保持研究, 2016, 23(3): 155-163 (  0) 0) |

| [17] |

李雅婷, 赵牡丹, 张帅兵, 等. 基于景观结构的眉县土地利用生态风险空间特征[J]. 水土保持研究, 2018, 25(5): 220–225, 233 (  0) 0) |

| [18] |

刘宇航, 陈春. 基于分形理论的土地利用类型——以重庆永川区为例[J]. 科学技术与工程, 2020, 20(34): 14004-14010 (  0) 0) |

| [19] |

吴涟敏, 廖善刚. 基于GIS和分形理论的土地利用空间格局分析——以闽侯县为例[J]. 地球环境学报, 2019, 10(2): 156-165 (  0) 0) |

| [20] |

任晓燕, 何艳芬, 王宗明. 基于遥感的辽中南城市群建设用地扩张及其占用耕地的时空特征[J]. 国土资源遥感, 2020, 32(3): 98-105 (  0) 0) |

| [21] |

吴楠, 张永福, 李瑞. 基于景观指数的干旱区河谷县域土地利用生态风险分析及预测[J]. 水土保持研究, 2018, 25(2): 207-212 (  0) 0) |

| [22] |

娄妮, 王志杰, 何嵩涛. 基于景观格局的阿哈湖国家湿地公园景观生态风险评价[J]. 水土保持研究, 2020, 27(1): 233-239 (  0) 0) |

| [23] |

吕乐婷, 张杰, 孙才志, 等. 基于土地利用变化的细河流域景观生态风险评估[J]. 生态学报, 2018, 38(16): 5952-5960 (  0) 0) |

| [24] |

万核洋, 齐泓玮, 尚松浩. 河套灌区土壤质地克里金插值与平滑效应校正[J]. 农业机械学报, 2023, 54(1): 339-350 (  0) 0) |

2024, Vol. 56

2024, Vol. 56