2. 中国科学院大学, 北京 100049

土壤酸化是土壤退化的表现形式之一。自然生态系统的土壤酸化主要是由于大气酸沉降引起的(氮和硫沉降)[1-2],而农田土壤酸化的主要原因是化肥的过量施用和农作物移除[3]。土壤酸碱缓冲容量是表征土壤肥力和土壤质量的重要指标,其中酸缓冲能力的大小被称为酸中和容量(Acid-neutralizing capacity,ANC)。土壤ANC的大小可直接表征土壤抵御外源酸添加的能力,其值越大表示在等量外源酸添加情况下,土壤pH变幅越小,土壤抵抗酸化能力越强。一旦土壤ANC降低,土壤抗酸能力变弱,会进一步威胁植物生长和土壤生物生存[4]。

作为表征土壤酸度变化的容量因子,土壤ANC可理解为将一个酸碱体系的土壤pH降低到参比pH时所投入的强酸摩尔量(H+,mmol/kg)[5]。早在1986年,Ulrich[6]就划分了土壤缓冲体系,土壤ANC的变化取决于土壤处于何种缓冲体系,土壤pH不同,土壤所处的缓冲体系亦不同。就目前农田种植系统而言,化肥的施用增加了H+输入量,同时作物生产会移除大量的盐基离子,因而在土壤中产生大量的H+[7-8],致使土壤pH降低,改变土壤缓冲体系。利用遥感技术对吉林省黑钙土和草甸黑钙土的研究发现,9年间(2005—2016年)土壤pH平均降低了0.5个单位[9]。而对长期野外控制试验下草地栗钙土的研究表明,氮添加导致表土酸化、酸缓冲容量降低、钙镁等盐基离子耗竭等诸多问题出现[2]。含氮肥料的施用比其他不含氮肥料对土壤酸化的影响更为严重,而且不同施氮方式对土壤酸化的影响程度也不同。如,尿素氮添加量每增加1 g/m2,草原黑钙土的年酸化速率增加0.017个单位[10];而有机无机肥配施可减缓不同施肥模式下红壤酸化[11],甚至逆转红壤酸化过程[12]。外源氮添加导致的土壤酸化程度还取决于土壤初始pH、土壤有机质含量、降水量和温度等因素[13]。此外,研究人员对我国不同地区长期(15 ~ 29年)农田施肥试验土壤ANC的研究表明,土壤pH、有机质以及交换性盐基离子是主导土壤ANC的主要因素[14-15],其中,钙和镁等盐基离子淋失是导致土壤ANC或土壤酸缓冲容量(Acid-buffering capacity,ABC)降低的最主要原因[16-17]。

东北黑土区作为我国的重要商品粮基地,由于集约化种植导致土壤长期被高强度利用,造成土壤负荷加重,黑土酸化问题日渐突出[18-19]。基于肥力与肥效长期定位试验(1979—2006年)的研究结果显示,尿素倍施处理下0 ~ 20 cm黑土pH下降了1.52个单位,导致土壤严重酸化[20]。对松嫩平原黑土区土壤酸化的研究结果发现,不同种植方式下土壤均表现出明显酸化现象,但pH降低幅度不同,玉米连作(0.3个单位) > 玉米大豆交替种植(0.25个单位) > 大豆连作(0.16个单位)[21]。目前,不同种植制度(连作和轮作)和施肥模式(有机肥、秸秆还田和化肥)对土壤酸缓冲性能(ANC、ABC)的影响仍不清楚。

因此,本研究依托东北旱田黑土肥力监测长期定位试验,深入探讨不同施肥措施和不同种植制度下土壤酸缓冲性能的变化特征,量化土壤有机质和盐基离子对土壤酸缓冲容量的贡献,以为东北旱田黑土酸化过程及酸化防治提供理论依据,为科学评估土壤酸化和黑土地保育提供数据支撑。

1 材料与方法 1.1 试验点概况本研究于中国科学院东北地理与农业生态研究所黑土水土流失监测研究站进行。该站位于黑龙江省海伦市前进乡光荣村(126°49′E,47°21′N,海拔244 m),属于半湿润温带大陆性季风气候区,年均气温和年均有效积温分别为1.5 ℃和2 450 ℃,年均降水量为554 mm,主要集中在7 – 8月。供试土壤类型为典型黑土,成土母质为第四纪黄土状沉积物,黑土层厚度为30 cm。试验开始时0 ~ 20 cm土层土壤基础理化性质为:pH 6.8,有机质32.2 g/kg,全氮1.63 g/kg,速效氮73 mg/kg,有效磷17 mg/kg,速效钾248 mg/kg,容重1.45 g/cm3。

1.2 试验设计本研究依托2013年建立的玉米大豆轮作/连作不同施肥管理长期旱田黑土田间定位试验。于2013年生长季开始实施玉米、大豆连作和玉米–大豆轮作制度,轮作为2013年种植玉米、2014年种植大豆,如此循环。试验采用随机区组设计,每个小区长9 m,宽8.4 m,行距0.65 m,小区面积为75.6 m2,共设置7个处理,3次重复,延续到2021年(试验第9年)和2022年(试验第10年)的试验处理具体信息如表 1所示。施用的化肥种类为含N量460 g/kg的尿素,N、P含量分别为180 g/kg和460 g/kg的磷酸氢二铵以及K2O含量为500 g/kg的硫酸钾。在玉米种植年,尿素、磷酸氢二铵和硫酸钾的施用量分别为75、150、50 kg/hm2;而在大豆种植年,尿素、磷酸氢二铵和硫酸钾的施用量分别为50、150、50 kg/hm2,其中施1/2化肥处理的肥料用量为正常肥料施用量的一半。秸秆还田处理为:作物收获后将作物秸秆机械性粉碎,全量混入0 ~ 30 cm的土层中;施用有机肥处理为:在秋季作物收获后将15 000 kg/hm2的天然发酵腐解的牛粪施入0 ~ 30 cm的土层中。大豆和玉米品种分别为东生1号和兴垦5号,种植密度分别为玉米48 000株/hm2、大豆270 000株/hm2,并在作物生长期间进行人工除草、机械中耕和病害虫防治。

|

|

表 1 不同处理下的施肥模式 Table 1 Fertilizer application patterns under different treatments |

本研究取样是定位试验处理后的第9年和第10年。分别于2021年和2022年10月玉米和大豆收获后,在每个小区取3处0 ~ 20 cm土层样品均匀混合作为1次重复,每个处理共计3次重复。土壤样品风干后过2 mm和0.25 mm筛备用。土壤有机碳采用VarioELIII元素分析仪(德国)测定,土壤有机质(SOM)通过有机碳结果乘以1.724换算所得;交换性钙、镁、钾、钠用1 mol/L的NH4OAc(pH 7.0)浸提,AAS原子吸收分光光度计(HGA-E50,中国)测定;交换性盐基离子(K+、Na+、Ca2+、Mg2+)总量(Sum of exchangeable base, SEB)采用加和法进行计算。

土壤酸滴定曲线的测定参考Cai等[22]和Xu等[23]的试验方法并加以改进:称取6份4 g土壤样品分别于6只50 mL离心管中(土水质量比1∶5),依次加入含有不同梯度H+的HCl(H+,0、14.75、29.5、59、88.5、118 mmol/kg)。将上述土壤悬浊液摇匀后,在25 ℃恒温条件下培养7 d(使pH充分达到稳定状态),培养期间每天振荡2 min,最后一次振荡后静止2 h,测定土壤pH。分别以酸添加量和土壤pH为横坐标和纵坐标绘制土壤酸缓冲曲线。土壤pH采用数字pH计(PHS-3C,中国)测定,不加HCl处理的土壤pH定义为pHH2O。

1.4 数据处理与统计土壤酸缓冲曲线最佳模拟方程为二次多项式[14, 24]。根据上述土壤加酸试验,通过计算得到酸滴定曲线的模拟函数:

| $ y=\mathrm{a} x^2+\mathrm{b} x+\mathrm{c} $ | (1) |

式中:x为酸添加量(H+,mmol/kg);y为土壤pH。当酸添加量x = 0时,定义c为土壤初始pH,但由于培养时间(7 d)与土水质量比(1∶5)与常规测定土壤pH的方法不同,故而土壤初始pH与常规测定方法所测定的土壤pH略有差异。令式(1)中y = 5.0以及y = 4.5,求解后舍去冗余解,可得到参比pH 5.0和pH 4.5的酸添加量x,即为土壤酸中和容量,记为ANCpH5.0和ANCpH4.5,表示各试验处理经9年和10年后从实际pH降低到5.0和4.5时能够中和的酸量。同理,令公式(1)中y =c – 1,可计算出各土样pH由初始值分别下降1.0个单位时所需添加的酸量,即土壤酸缓冲容量(ABC)[24]。

此外,根据试验开始前的土壤pH,采用公式(2)计算不同处理土壤pH的年变化量y(ΔpH/a),即土壤酸化速率(Soil acidifying rate,SAR):

| $ y=\left(\mathrm{pH}_{\text {treat }}-\mathrm{pH}_{\mathrm{CK}}\right) / n $ | (2) |

式中:n为试验处理年限(a);pHtreat与pHCK分别是不同处理后和试验开始前的土壤pH。

文中数据统计分析采用SPSS 25.0,并采用单因素方差分析(one-way ANOVA)、Duncan多重比较法检验各施肥处理间各变量的差异显著性。

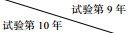

2 结果与分析 2.1 土壤pH、酸化速率、有机质和土壤交换性盐基总量的变化 2.1.1 土壤pH和酸化速率(SAR)的变化相比于试验开始前的土壤pHH2O(6.8),试验第9年和第10年土壤均发生了不同程度的酸化,pHH2O降低幅度为0.19 ~ 0.97个单位。其中,试验第9年降幅最小的是CCFSDM处理(0.21个单位),降幅最大的是CC和CS处理(0.78个单位);试验第10年降幅最小的是CCFSDM处理(0.19个单位),降幅最大的是CCFS1/2CF处理(0.97个单位)。

轮作条件下,试验第9年CCRSNOR和CCFSDM处理的土壤pHH2O分别比CCFSCF处理显著提高了0.12和0.39个单位,试验第10年CCFSDM处理的土壤pHH2O比CCFSCF处理显著提高了0.65个单位(P < 0.05),而CCFSNOF和CCFS1/2CF处理的土壤pHH2O分别比CCFSCF处理显著降低了0.17和0.12个单位(P < 0.05)。而连作条件下,试验第9年和第10年CC和CS处理间土壤pHH2O无显著差异(图 2,P > 0.05)。对比第9年和第10年轮作条件下土壤初始pHH2O,第9年CCFSCF、CCRSNOR、CCFSNOF和CCFS1/2CF处理的土壤pHH2O比第10年低0.25 ~ 0.37个单位(图 1)。根据酸滴定曲线拟合的二次函数中所计算的土壤初始pH略低于土壤pHH2O,试验第9年和试验第10年连作和轮作下各处理的土壤初始pH变化趋势与土壤pHH2O相一致。

|

(图中数据为3次重复的平均值±标准差,不同小写字母表示同一系列在不同处理间差异显著(P < 0.05),*和**表示各指标年际间差异显著(P < 0.05和P < 0.01);下同) 图 1 不同处理下土壤pH和SAR Fig. 1 pH and SAR under different treatments |

|

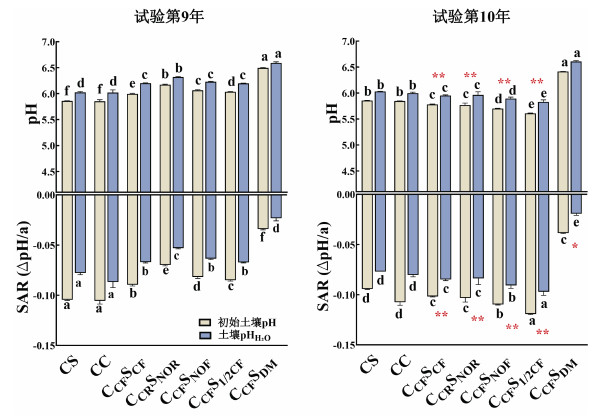

图 2 不同处理下的土壤酸缓冲曲线 Fig. 2 Soil buffering curves under different treatments |

以土壤pHH2O计算的土壤酸化速率(SAR)总体趋势为:相比于土壤本底值(pHH2O 6.8),轮作条件下,与CCFSCF处理相比,试验第9年CCRSNOR和CCFSDM处理的SAR分别显著降低了0.013和0.043 ΔpH/a(P < 0.05),试验第10年仅CCFSDM处理的SAR显著降低了0.065 ΔpH/a(P < 0.05),而CCFSNOF和CCFS1/2CF处理的SAR分别显著增加了0.006和0.012 ΔpH/a(图 1,P < 0.05)。连作条件下,试验第9年和10年CC和CS处理下SAR为0.078 ~ 0.087 ΔpH/a,且CC和CS处理间SAR无差异(P > 0.05)。对比轮作条件下第9年和第10年SAR的结果表明,试验第10年CCFSCF、CCRSNOR、CCFSNOF、CCFS1/2CF和CCFSDM处理下SAR比试验第9年显著增加0.018 ~ 0.030 ΔpH/a(P < 0.05),而连作条件下的SAR在年际间无显著差异(P > 0.05)。根据酸滴定曲线拟合的二次函数中的土壤初始pH所计算的SAR虽略低于土壤pHH2O计算值,但不同处理间的变化趋势具有一致性。

2.1.2 土壤有机质(SOM)和交换性盐基总量(SEB)的变化连作条件下,试验第9年和第10年CC和CS处理间的SOM无显著差异(表 2)。轮作条件下,与CCFSCF处理相比,试验第9年和第10年CCFSDM处理的SOM分别显著增加了6.31 g/kg和2.99 g/kg (P < 0.05),CCFSNOF和CCFS1/2CF处理的SOM在试验第9年和第10年分别显著降低了3.83 g/kg和2.21 g/kg,以及4.91 g/kg和3.56 g/kg(P < 0.05);而CCFSNOR处理的SOM仅在试验第9年比CCFSCF处理显著降低了1.96 g/kg(P < 0.05)。对比第9年和第10年不同处理下的SOM,结果发现,仅CCFSNOR处理的土壤SOM在年际间存在显著差异(P < 0.05)。

|

|

表 2 不同处理下的SOM和SEB Table 2 SOM and SEB under different treatments |

连作条件下,试验第9年和第10年CC、CS处理间的SEB无显著差异(表 1,P > 0.05)。轮作条件下,与CCFSCF处理相比,试验第9年和第10年CCFSDM处理的SEB分别显著增加了3.16 cmol/kg和1.33 cmol/kg (P < 0.05),而CCFS1/2CF处理的SEB仅在试验第9年比CCFSCF处理显著降低了1.45 cmol/kg(P < 0.05)。对比第9年和第10年不同处理下的SEB,结果发现,CCFSCF、CCRSNOR和CCFSNOF处理的土壤SEB年际间差异显著(P < 0.05)。

2.2 土壤酸缓冲曲线、酸中和容量与酸缓冲容量的变化 2.2.1 土壤酸缓冲曲线用二次函数拟合的不同处理土壤酸缓冲曲线的决定系数(R2)均在0.947以上,表明模型拟合效果较好。试验第9年,各处理土壤酸缓冲曲线中的初始pH大小依次为CCFSDM、CCRSNOR、CCFSNOF、CCFS1/2CF、CCFSCF、CS和CC处理,在加酸118 mmol/kg并进行7 d培养后,各处理溶液的pH平均值为4.44、4.18、4.01、4.05、4.01、3.90和3.86,CCFSDM处理的酸缓冲曲线随H+添加量的增加下降幅度最缓,其次是CCFSNOR处理(图 2)。试验第10年,各处理土壤酸缓冲曲线中的初始pH大小依次为CCFSDM、CS、CC、CCRSNOR、CCFSCF、CCFSNOF和CCFS1/2CF,在加酸118 mmol/kg并进行7 d培养后,各处理溶液的pH平均值为4.43、3.86、3.83、3.98、3.93、3.87和3.77,CCFSDM处理的酸缓冲曲线随H+添加量的增加下降幅度最缓。

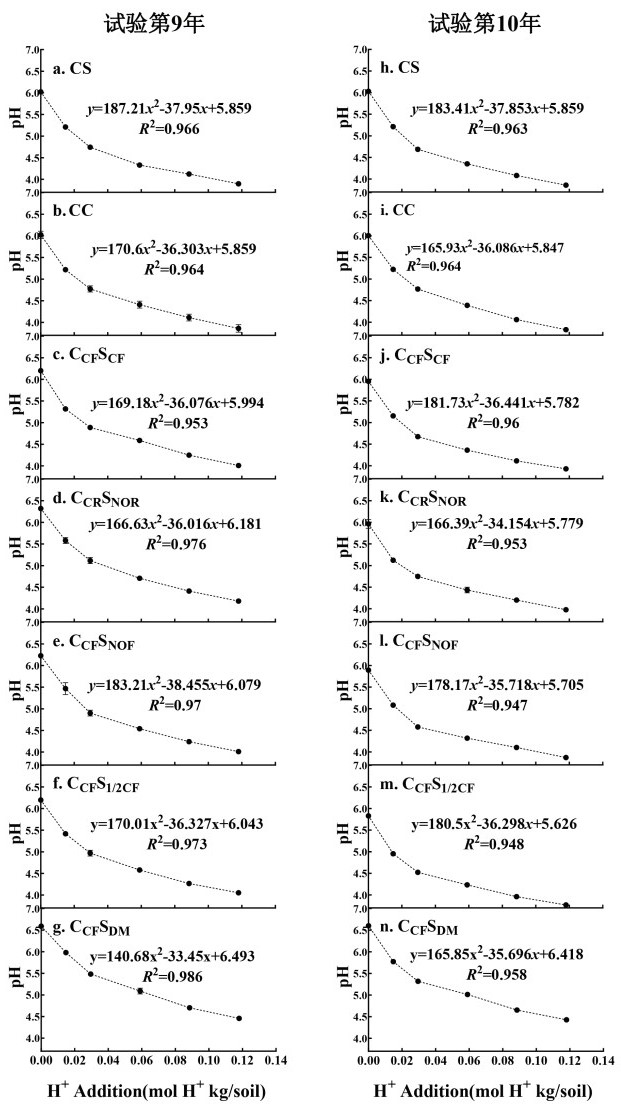

2.2.2 土壤酸中和容量(ANC)和酸缓冲容量(ABC)的变化土壤ANCpH5.0和ANCpH4.5是根据酸缓冲曲线计算参比pH下降至5.0和4.5时的土壤酸中和容量。当土壤pH下降到5.0时,试验第9年轮作条件下CCRSNOR、CCFS1/2CF和CCFSDM处理ANCpH5.0分别比CCFSCF处理显著增加21.84%、3.62% 和80.25% (P < 0.05);试验第10年CCRSNOR和CCFSDM处理的土壤ANCpH5.0分别比CCFSCF处理显著增加6.06% 和115.75%(P < 0.05),而CCFSNOF和CCFS1/2CF处理的土壤ANCpH5.0分别比CCFSCF处理显著降低9.47% 和21.76%(图 3,P < 0.05)。连作条件下,试验第9年和第10年CS处理在年际间差异显著。对比第9年和第10年轮作条件下的土壤ANCpH5.0,结果发现,试验第9年CCFSCF、CCRSNOR、CCFSNOF、CCFS1/2CF和CCFSDM处理的土壤ANCpH5.0显著高于试验第10年,是试验第10年各处理土壤ANCpH5.0的1.11 ~ 1.77倍(P < 0.05)。土壤ANCpH4.5变化趋势与ANCpH5.0相一致。

|

图 3 不同处理下的土壤ANC和ABC Fig. 3 Soil ANC and ABC under different treatments |

对各处理在初始土壤pH基础上降低1.0单位的土壤ANC进行计算,得到土壤酸缓冲容量ABC。轮作条件下,试验第9年CCRSNOF处理的土壤ABC比CCFSCF处理显著降低7.71%(P < 0.05),而CCFSDM处理的土壤ABC比CCFSCF处理显著增加5.38%(P < 0.05);试验第10年CCRSNOR处理的土壤ABC比CCFSCF处理显著增加8.66%(图 3,P < 0.05)。连作条件下,试验第9年和第10年CS和CC处理间土壤ABC无显著差异(P > 0.05)。对比第9年和第10年轮作处理的土壤ABC,结果发现,CCRSNOF、CCRSNOR和CCFSDM处理的土壤ABC存在显著的年际间差异(P < 0.05)。

2.3 土壤酸中和容量与土壤化学性质间的关系对土壤ANC与土壤化学性质进行相关分析,发现两年中土壤ANCpH5.0和ANCpH4.5与土壤pHH2O、SAR、SEB和SOM间均呈显著正相关关系(表 3,P < 0.01)。试验第9年,土壤ABC与土壤pHH2O、SAR、SEB和SOM间呈显著正相关关系(P < 0.01);但试验第10年,土壤ABC仅与SEB间呈显著正相关关系(P < 0.05)。试验第9年和第10年,土壤pHH2O与土壤SOM和SEB呈显著正相关关系(P < 0.05)。

|

|

表 3 土壤ANC与土壤pHH2O、SAR、SOM和SEB间的相关关系 Table 3 Correlation coefficients among soil ANC, pHH2O, SAR, SOM and SEB |

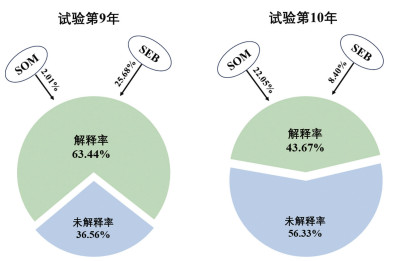

利用方差分解分析(Variation partitioning analysis,VPA)量化SOM和SEB对土壤ANC和ABC的贡献。从图 3可以看出,试验第9年和第10年土壤ANC和ABC存在明显差异。因此,本研究进一步分别对试验第9年和第10年土壤ANC和ABC进行了VPA分析,发现SOM和SEB二者分别解释了试验第9年和第10年土壤ANC和ABC的63.44% 和43.67%。其中,SOM分别单独解释了试验第9年和第10年土壤ANC和ABC变化的2.01% 和22.05%;而SEB分别单独解释了变化的25.68% 和8.40%。

|

图 4 SOM和SEB对土壤ANC和ABC的方差分解分析 Fig. 4 Variation partitioning analysis of effects of soil SOM and SEB on ANC and ABC |

在不受人为因素干扰下,土壤酸化是一个自然发生的过程。本研究结果发现,在农田生产过程中,只要种植作物就会导致不同程度土壤酸化的发生,尤其是氮肥的施用会加剧土壤酸化过程。对全球土壤酸化研究进行的Meta分析结果表明,氮肥施用是导致土壤酸化的主要因素[25],每年由氮循环输入到中国农田土壤中的H+约20 ~ 221 kmol/hm2[26]。本研究结果表明,长期施肥处理下连作和轮作土壤pHH2O比试验开始前分别降低了0.78 ~ 0.80个单位和0.21 ~ 0.97个单位。并且已有研究表明,不同氮肥的添加会引起不同程度的土壤酸化[27]。本研究施用的氮素来源是尿素((NH2)2CO)和磷酸氢二铵((NH4)2HPO4),二者导致土壤酸化过程如下:添加到土壤中的(NH2)2CO经过水解(耗H+)、硝化(产H+)、反硝化(产H+)、氨挥发以及淋溶等过程参与土壤酸化过程[2]。此外,研究人员通过15N标记试验证实,(NH2)2CO水解产生NH4+以及随后发生的硝化反应和淋溶过程是短期导致土壤酸化的因素[28];而向土壤中施用氮磷复合肥料(NH4)2HPO4,在短时间内会显著增加土壤pH,但进入土壤后的(NH4)2HPO4会分解产生NH4+,等同于增加了硝化作用的底物,随后的硝化过程产生的H+会抵消初始pH的升高[29],因而,长期施用(NH4)2HPO4也会加剧土壤酸化过程。

3.2 有机物料添加缓解黑土酸化过程有机物料添加能够有效缓解土壤酸化过程[30]。本研究中,有机无机配施(CCFSDM)和秸秆还田(CCRSNOR)处理的土壤pHH2O明显高于其他施肥处理下土壤pHH2O,其减缓土壤酸化机理可能如下:东北黑土区作物秸秆中含有大量的盐基离子,尤其是高生物量的玉米会比低生物量的大豆移出更多的离子,添加上述种类有机物料可有效弥补作物移除的盐基离子,从而能够有效维持或提高土壤pH,甚至逆转酸化过程[15]。而有机肥中因其含有许多弱酸性官能团,通过质子化过程中和了土壤中的H+,从而减缓土壤酸化[26]。研究表明,有机肥替代60% 的氮肥处理下,祁阳实验站的红壤pH比试验本底pH显著增加0.78个单位,同时还提升了红壤的抗酸化能力[31]。添加有机物料对土壤酸化的改善程度还取决于有机物料自身碱度,其中碱度高的有机物料更有利于提高土壤pH[15],但含氮量较高的有机物料只能短期内增加土壤pH,其长期添加会因氮矿化和随后的硝化过程而加剧土壤酸化[32]。例如,针对长期定位试验下稻田黄泥土的研究表明,尿素与水稻秸秆配施比单施尿素处理土壤pH显著降低0.22个单位[33]。本研究在试验第9年CCRSNOR处理下土壤pHH2O偏低,这可能是由于大豆秸秆碳氮比(C/N)低,导致氮矿化速率增加,长此以往会增加潜在土壤酸化风险。对比两年轮作处理(CCFSCF、CCRSNOR、CCFSNOF、CCFS1/2CF和CCFSDM),种植大豆的土壤酸化速率要高于玉米,本研究推测这可能是因为大豆根系分泌的有机酸也促进了土壤酸化的发生。因而肥料添加对土壤酸化的影响不仅取决于添加的肥料类型,还与种植作物种类密切相关[4, 26-27]。

3.3 长期施氮下玉米大豆连作/轮作对黑土酸中和容量的影响土壤ANC是土壤本身固有的特性,它会影响土壤中H+浓度,在消耗H+时,土壤pH会增加或无变化,即土壤会缓冲外源酸的输入;若H+输入后土壤ANC降低,则表明土壤发生酸化[5, 34]。研究表明,土壤ANC受土壤的初始pH、碳酸盐含量、交换性盐基和氧化铁铝、有机质和土壤质地等诸多因素的影响[4, 13-14, 22]。本研究发现,土壤ANC与土壤初始pH、SOM及SEB均呈正相关关系(表 3)。其中,土壤pH是影响土壤ANC的关键因素之一,土壤初始pH会决定土壤处于何种酸缓冲体系[35]。本研究土壤处于Ulrich等[6]所界定的硅酸盐缓冲体系和阳离子交换缓冲体系,在此区间内以交换性盐基和表面电荷交换体系为主[13, 36]。根据酸缓冲曲线(图 2),土壤初始pH越低,其降低到参比pH的区间也就越窄,即当从初始pH降低1.0个pH单位时,所需酸添加量就越少,其盐基缓冲体系越弱。随酸添加量的增加,土壤溶液中的Al3+增加,酸缓冲由盐基缓冲体系逐渐向盐基缓冲与氧化铝共同作用的缓冲体系过渡[23]。

土壤SOM中的腐殖质是中和土壤酸度的重要物质。腐殖质作为土壤中质子交换的主要贡献者,在土壤中质子循环过程中,腐殖质含有的羧基和羟基官能团能够有效缓冲质子的变化[37]。前人研究也证实土壤SOM是影响土壤ANC变化的主要因素之一[15, 19]。本研究发现,土壤ANC会随着土壤SOM含量的增加而增加,这表明土壤SOM含量的增加对提高土壤ANC具有正效应(表 3)。此外,土壤ANC的大小还取决于土壤中酸缓冲物质的组成及含量[38-39],高SEB土壤对外源H+的输入具有很强的缓冲作用[40-41]。与红壤和黄棕壤[42]以及潮棕壤[43]相比,本研究中土壤SEB相对较高(18.3 ~ 21.5 cmol/kg),并且土壤ANCpH5.0和ANCpH4.5与SEB呈显著正相关关系(P < 0.01)(表 3),这与前人研究相一致,即土壤中盐基离子浓度越高,土壤的ANC也就越大[44]。并且高pH、高交换性盐基含量以及高SOM含量的土壤具有相对较高的土壤ANC[14]。但在本研究中,种植不同作物也会影响土壤ANC,其中SOM和SEB分别是玉米种植年和大豆种植年土壤ANC和ABC的变化的主要贡献者。

已有研究证实,随着施氮量的增加,土壤ABC呈现增加趋势[10, 14]。因此,采用同一参比的pH来量化土壤降低至参比pH时的ANC比采用ABC[45]作为酸容量指标,更能真实反映同一土壤受外源酸输入影响的状况。而CC和CS处理下单位pH的降低所计算的土壤ABC间没有显著差异,这表明随着处理年限的增加,尽管大豆的施氮量仅占玉米施氮量1/3,但连作条件下种植大豆所需的酸添加量等同于连作玉米所需的酸添加量,这其中的内在酸化机理仍需进一步探究。

4 结论长期施肥试验结果表明,不论是玉米大豆连作还是轮作,长期施氮均明显降低土壤酸中和容量,导致土壤酸化;施用有机肥有利于提高土壤pH、盐基离子总量和土壤有机质,进而提高土壤酸中和容量;土壤盐基离子总量和有机质是影响黑土酸中和容量的主要因子。

| [1] |

姜勇, 李天鹏, 冯雪, 等. 外源硫输入对草地土壤-植物系统养分有效性的影响[J]. 生态学杂志, 2019, 38(4): 1192-1201 (  0) 0) |

| [2] |

姜勇, 徐柱文, 王汝振, 等. 长期施肥和增水对半干旱草地土壤性质和植物性状的影响[J]. 应用生态学报, 2019, 30(7): 2470-2480 (  0) 0) |

| [3] |

Zuo W G, Yi S Q, Gu B X, et al. Crop residue return and nitrogen fertilizer reduction alleviate soil acidification in China's croplands[J]. Land Degradation & Development, 2023, 34(11): 3144-3155 (  0) 0) |

| [4] |

Weil R R, Brady N C. The Nature and Properties of Soils[M]. 15th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2016: 374–417.

(  0) 0) |

| [5] |

van Breemen N, Mulder J, Driscoll C T. Acidification and alkalinization of soils[J]. Plant and Soil, 1983, 75(3): 283-308 DOI:10.1007/BF02369968 (  0) 0) |

| [6] |

Ulrich B. Natural and anthropogenic components of soil acidification[J]. Zeitschrift Für Pflanzenernä hrung Und Bodenkunde, 1986, 149(6): 702-717 DOI:10.1002/jpln.19861490607 (  0) 0) |

| [7] |

Hao T X, Liu X J, Zhu Q C, et al. Quantifying drivers of soil acidification in three Chinese cropping systems[J]. Soil and Tillage Research, 2022, 215: 105230 DOI:10.1016/j.still.2021.105230 (  0) 0) |

| [8] |

Dong Y, Yang J L, Zhao X R, et al. Contribution of different proton sources to the acidification of red soil with maize cropping in subtropical China[J]. Geoderma, 2021, 392: 114995 DOI:10.1016/j.geoderma.2021.114995 (  0) 0) |

| [9] |

Zhang Y, Sui B, Shen H O, et al. Estimating temporal changes in soil pH in the black soil region of Northeast China using remote sensing[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2018, 154: 204-212 DOI:10.1016/j.compag.2018.09.005 (  0) 0) |

| [10] |

张玉革, 李甜, 冯雪, 等. 尿素氮添加对黑钙土酸化速率及酸中和容量的影响[J]. 土壤通报, 2022, 53(1): 172-180 (  0) 0) |

| [11] |

蔡泽江, 孙楠, 王伯仁, 等. 几种施肥模式对红壤氮素形态转化和pH的影响[J]. 中国农业科学, 2012, 45(14): 2877-2885 DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2012.14.010 (  0) 0) |

| [12] |

Cai Z J, Wang B R, Xu M G, et al. Nitrification and acidification from urea application in red soil (Ferralic Cambisol) after different long-term fertilization treatments[J]. Journal of Soils and Sediments, 2014, 14(9): 1526-1536 DOI:10.1007/s11368-014-0906-4 (  0) 0) |

| [13] |

Bowman W D, Cleveland C C, Halada Ĺ, et al. Negative impact of nitrogen deposition on soil buffering capacity[J]. Nature Geoscience, 2008, 1: 767-770 DOI:10.1038/ngeo339 (  0) 0) |

| [14] |

孟亚妮, 李天鹏, 施展, 等. 施肥和增水对弃耕草地土壤酸中和容量的影响[J]. 应用生态学报, 2020, 31(5): 1579-1586 (  0) 0) |

| [15] |

孟红旗, 吕家珑, 徐明岗, 等. 有机肥的碱度及其减缓土壤酸化的机制[J]. 植物营养与肥料学报, 2012, 18(5): 1153-1160 (  0) 0) |

| [16] |

Lieb A M, Darrouzet-Nardi A, Bowman W D. Nitrogen deposition decreases acid buffering capacity of alpine soils in the southern Rocky Mountains[J]. Geoderma, 2011, 164(3/4): 220-224 (  0) 0) |

| [17] |

Blake D, Boyce M C, Stock W D, et al. Fire in organic-rich wetland sediments: Inorganic responses in porewater[J]. Water, Air, & Soil Pollution, 2021, 232(3): 101 (  0) 0) |

| [18] |

Li X Y, Li H Y, Yang L M, et al. Assessment of soil quality of croplands in the corn belt of Northeast China[J]. Sustainability, 2018, 10(1): 248 DOI:10.3390/su10010248 (  0) 0) |

| [19] |

姜勇, 张勇勇, 李天鹏, 等. 玉米秸秆还田和有机配施提高黑土酸中和容量[J]. 地理学报, 2022, 77(7): 1701-1712 (  0) 0) |

| [20] |

张喜林, 周宝库, 孙磊, 等. 长期施用化肥和有机肥料对黑土酸度的影响[J]. 土壤通报, 2008, 39(5): 1221-1223 DOI:10.3321/j.issn:0564-3945.2008.05.051 (  0) 0) |

| [21] |

佟玉欣. 松嫩平原黑土区种植结构调整对SOC、土壤pH和侵蚀的影响[D]. 北京: 中国农业大学, 2018.

(  0) 0) |

| [22] |

Cai J P, Luo W T, Liu H Y, et al. Precipitation-mediated responses of soil acid buffering capacity to long-term nitrogen addition in a semi-arid grassland[J]. Atmospheric Environment, 2017, 170: 312-318 DOI:10.1016/j.atmosenv.2017.09.054 (  0) 0) |

| [23] |

Xu R K, Zhao A Z, Yuan J H, et al. pH buffering capacity of acid soils from tropical and subtropical regions of China as influenced by incorporation of crop straw biochars[J]. Journal of Soils and Sediments, 2012, 12(4): 494-502 DOI:10.1007/s11368-012-0483-3 (  0) 0) |

| [24] |

孟红旗, 徐明岗, 吕家珑, 等. 用二次曲线拟合表征土壤酸中和能力的研究[J]. 农业环境科学学报, 2013, 32(1): 29-35 (  0) 0) |

| [25] |

Tian D S, Niu S L. A global analysis of soil acidification caused by nitrogen addition[J]. Environmental Research Letters, 2015, 10(2): 024019 DOI:10.1088/1748-9326/10/2/024019 (  0) 0) |

| [26] |

Guo J H, Liu X J, Zhang Y, et al. Significant acidification in major Chinese croplands[J]. Science, 2010, 327(5968): 1008-1010 (  0) 0) |

| [27] |

Havlin J. Soil fertility and fertilizers: An introduction to nutrient management(8th ed)[M].

Pearson Education, New Delhi, 2005: 17-116

(  0) 0) |

| [28] |

Dong Y, Yang J L, Zhao X R, et al. Seasonal dynamics of soil pH and N transformation as affected by N fertilization in subtropical China: An in situ 15N labeling study[J]. Science of the Total Environment, 2022, 816: 151596 (  0) 0) |

| [29] |

Chen A Q, Lei B K, Hu W L, et al. Characteristics of ammonia volatilization on rice grown under different nitrogen application rates and its quantitative predictions in Erhai Lake Watershed, China[J]. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 2015, 101(1): 139-152 (  0) 0) |

| [30] |

Cai Z J, Xu M G, Zhang L, et al. Decarboxylation of organic anions to alleviate acidification of red soils from urea application[J]. Journal of Soils and Sediments, 2020, 20(8): 3124-3135 (  0) 0) |

| [31] |

胡天睿, 蔡泽江, 王伯仁, 等. 有机肥替代化学氮肥提升红壤抗酸化能力[J]. 植物营养与肥料学报, 2022, 28(11): 2052-2059 (  0) 0) |

| [32] |

李志安, 邹碧, 丁永祯, 等. 植物残茬对土壤酸度的影响及其作用机理[J]. 生态学报, 2005, 25(9): 2382-2388 (  0) 0) |

| [33] |

张永春, 汪吉东, 沈明星, 等. 长期不同施肥对太湖地区典型土壤酸化的影响[J]. 土壤学报, 2010, 47(3): 465-472 (  0) 0) |

| [34] |

汪吉东, 许仙菊, 宁运旺, 等. 土壤加速酸化的主要农业驱动因素研究进展[J]. 土壤, 2015, 47(4): 627-633 (  0) 0) |

| [35] |

Yang Y H, Ji C J, Ma W H, et al. Significant soil acidification across Northern China's grasslands during 1980s–2000s[J]. Global Change Biology, 2012, 18(7): 2292-2300 (  0) 0) |

| [36] |

De Vries W, Posch M, Kämäri J. Simulation of the long- term soil response to acid deposition in various buffer ranges[J]. Water, Air, and Soil Pollution, 1989, 48(3): 349-390 (  0) 0) |

| [37] |

Xie S W, Yang F, Feng H X, et al. Organic fertilizer reduced carbon and nitrogen in runoff and buffered soil acidification in tea plantations: Evidence in nutrient contents and isotope fractionations[J]. Science of the Total Environment, 2021, 762: 143059 (  0) 0) |

| [38] |

Wong M T F, Webb M J, Wittwer K. Development of buffer methods and evaluation of pedotransfer functions to estimate pH buffer capacity of highly weathered soils[J]. Soil Use and Management, 2013, 29(1): 30-38 (  0) 0) |

| [39] |

李平, 王兴祥. 几种低分子量有机酸淋溶对土壤铝、硅及盐基离子淋失的影响[J]. 土壤, 2006, 38(4): 441-447 (  0) 0) |

| [40] |

Horswill P, O'Sullivan O, Phoenix G K, et al. Base cation depletion, eutrophication and acidification of species-rich grasslands in response to long-term simulated nitrogen deposition[J]. Environmental Pollution, 2008, 155(2): 336-349 (  0) 0) |

| [41] |

Shi Z, Weiner J, Cavalieri A, et al. The interaction between N and P addition on grassland soil acid buffering capacity is regulated by precipitation[J]. Soil Science and Plant Nutrition, 2021, 67(3): 222-232 (  0) 0) |

| [42] |

袁金华, 徐仁扣. 稻壳制备的生物质炭对红壤和黄棕壤酸度的改良效果[J]. 生态与农村环境学报, 2010, 26(5): 472-476 (  0) 0) |

| [43] |

张玉革, 梁文举, 姜勇, 等. 不同利用方式对潮棕壤交换性钾钠及盐基总量的影响[J]. 土壤通报, 2008, 39(4): 816-821 (  0) 0) |

| [44] |

Gbondo-Tugbawa S S, Driscoll C T. Factors controlling long-term changes in soil pools of exchangeable basic cations and stream acid neutralizing capacity in a northern hardwood forest ecosystem[J]. Biogeochemistry, 2003, 63(2): 161-185 (  0) 0) |

| [45] |

刘莉, 程永毅, 李忠意, 等. 拟合方式对酸碱滴定法测定土壤酸缓冲容量准确性的影响[J]. 土壤学报, 2022, 59(2): 509-516 (  0) 0) |

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

2024, Vol. 56

2024, Vol. 56