氮素是作物生长的主要限制养分,对作物产量形成和品质提高至关重要[1]。然而,为追求作物高产和经济效益,农业生产过程中存在过量施用化学氮肥的现象,不仅导致作物产量与氮素利用率不再持续提升,同时也加剧了氮损失,如NO3–-N淋失、NH3挥发与N2O排放等,威胁水体与大气环境[2-5]。因此,优化适用于不同作物种植体系的高效氮肥施用技术至关重要。近年来,生物质炭(Biochar,BC)施用成为提高土壤氮素利用效率,减少氮素损失,并确保粮食安全的关键措施之一[6-7]。生物质炭是由农林剩余物等有机物料在限氧、高温条件下热解制备的多孔性碳物质,具有碳稳定性高、比表面积大和吸附能力强等特点[8]。由于在改善土壤物理、化学和生物学特性以及维持作物生产力方面的积极作用[9-11],生物质炭已被认为是十分有益的土壤改良剂,应用前景广阔。

前人研究表明,土壤改良剂添加会显著改变耕作层土壤养分状况。Marmo[12]研究表明有机肥能增强土壤有机氮富集,提高养分贮量及其供应能力。根据方圆等[13]报道,土壤淋溶液中NO3–-N和可溶性有机碳浓度均随活性炭用量增大而减小。陈义群和董元华[14]研究发现,作物秸秆、豆科绿肥和畜禽粪便等有机固体物料输入可增强土壤持水作用,增加土壤有机质和有效氮磷含量。另据报道,麦秸生物质炭在土壤环境中会进一步分解成微纳米颗粒,并垂直迁移至底土层[15],而且在土壤剖面尺度发生迁移的颗粒态生物质炭性质发生显著改变[16]。但是,沿土壤剖面上发生迁移的生物质炭是否会影响对应土壤剖面的养分特征,目前尚不清楚。此外,充分了解养分特征在土壤垂直剖面上的变化是合理施肥的基础[17],这直接决定土壤养分的可持续供应能力[18]。因此,明确土壤剖面不同肥力指标对生物质炭添加的响应至关重要。

根据已有报道,土壤养分及作物产量等对生物质炭施用的响应与其施用量显著相关。尚杰等[19]研究表明0 ~ 10 cm土壤的颗粒态、易氧化态和总有机碳含量随生物质炭施用量的增加而增加。陈芳等[20]发现施用20 t/hm2木炭有提高作物产量和土壤总养分含量的作用,但用量增至40 t/hm2则明显降低。陈心想等[21]研究表明土壤速效氮磷钾含量均随生物质炭用量增加而提高,但超过20 t/hm2的生物质炭施用对小麦产量呈现出抑制作用。可见,生物质炭与土壤养分含量和作物产量之间的关系并非总是正相关[22]。

综上,本研究以阐明不同添加量的生物质炭对土壤剖面养分变化特征的影响为切入点,通过室内盆栽(土柱)试验,考察常规施氮量(200 kg/hm2)条件下,不同用量生物质炭施用对土壤剖面肥力特征、小麦产量和氮素利用率等的综合影响,以期为生物质炭科学应用于土壤养分管理提供参考。

1 材料与方法 1.1 供试土壤与生物质炭盆栽(土柱)试验于南京林业大学科研温室内开展,该温室配备由玻璃纤维增强聚酯材料制作的遮雨棚,可保证采光、通风等与自然条件相近。供试土壤取自江苏省宜兴市周铁镇稻田(31°07’ N,119°31’ E),所在区域为典型亚热带季风气候,年平均气温和降水量分别为15.7 ℃和1 108 mm。2022年5月按照0 ~ 20和20 ~ 40 cm的剖面顺序于一块平整的常年为稻–麦轮作模式的稻田采集土壤样品,同一层次剖面土壤样品混匀后风干,粉碎至过2 mm筛后以与田间相近容重分层装填土柱[23]。土柱由高度为45 cm、直径为30 cm的不透明PVC材料制成,底部封闭。

供试土壤类型为典型潴育型水稻土,0 ~ 20 cm表层土壤性质为:pH 6.03,容重1.23 g/cm3,速效氮0.38 g/kg,全氮1.56 g/kg,全磷0.96 g/kg,全钾4.12 g/kg,阳离子交换量(CEC)19.6 cmol/kg,有机碳(SOC)1.32 g/kg。试验所用生物质炭是以小麦秸秆为原料在500 ℃的裂解温度下制备而成[24],其全氮含量为8.1 g/kg,碳含量为375 g/kg,比表面积为32 m2/g。

1.2 试验设计试验设置氮肥用量为200 kg/hm2(参照农户施肥水平),生物质炭用量为0.5% 和1.5%(0 ~ 20 cm耕作层干土重百分比)2个水平,同时设置不施氮和生物质炭的对照处理,即为CK、N200、N200+BC0.5% 和N200+BC1.5% 4个处理,每个处理重复3次。于试验开始前,将秤好的生物质炭施用于对应试验处理的0 ~ 20 cm土壤层次,并做混匀处理。于2022年11月10日播种小麦(宁麦13),每盆播种50粒(出苗一个月后统一间苗至30株/盆),播种同时施用基肥(30% 的氮肥和全部磷钾肥),并于2023年1月21日和3月18日追施两次氮肥作为蘖肥(30%)和穗肥(40%)。本试验所施氮肥为尿素(46% N),磷、钾肥为过磷酸钙(12% P2O5)和氯化钾(60% K2O),设置施用量为P2O5 90 kg/hm2和K2O 120 kg/hm2。小麦生长季,按需浇水、除虫,在小麦自然成熟后于2023年5月24日收获。

1.3 土样采集与指标测定在小麦收获后,每个土柱选取3个采样点,使用内径为5 cm的土钻采集0 ~ 10、10 ~ 20、20 ~ 30和30 ~ 40 cm层次土壤剖面样品,去除植物根系等之后混合。取部分新鲜土样过2 mm筛,用于测定土壤NH4+-N和NO3–-N含量。剩余土壤样品自然风干,粉碎过60目筛后,用于测定土壤全氮、有效磷、速效钾和SOC含量等。相关指标测定参照《土壤农化分析》[25],NH4+-N采用靛酚蓝比色法,NO3–-N采用酚二磺酸比色法,全氮采用凯氏定氮法,SOC采用重铬酸钾氧化–外加热法,有效磷采用钼锑抗比色法,速效钾采用火焰光度计法。

1.4 小麦产量测算和氮素利用率计算小麦收获后,将其分为秸秆、籽粒两部分,分别记录秸秆生物量和籽粒产量,并统计产量构成因子(穗数、穗粒数和千粒重)。取适量秸秆、籽粒样品称重后于烘箱中105 ℃杀青30 min,75 ℃烘干至恒重。使用高速粉碎机(DS-YM-001)将干燥的植物样品研磨成粉末并过2 mm尼龙筛,经H2SO4-H2O2消煮后采用凯氏定氮法测定其全氮含量[26],并按下式计算小麦氮素利用率(%)。

| $ \begin{array}{l}小麦氮素利用率(\%)=\\ \frac{施氮处理小麦吸氮量-对照小麦吸氮量}{施氮量}\times 100\end{array} $ |

采用Excel 2010进行数据整理,运用SPSS 26.0软件进行数据统计分析和显著性检验(P < 0.05),使用Origin 2018软件作图。

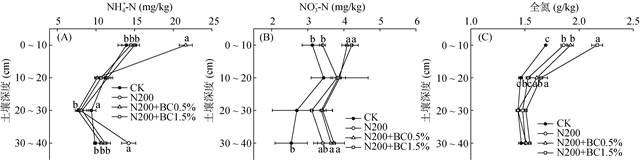

2 结果与分析 2.1 土壤NH4+-N,NO3–-N和全氮如图 1A所示,土壤NH4+-N含量随剖面深度增加呈先减后增的规律:0 ~ 30 cm剖面逐渐下降,而在30 ~ 40 cm剖面上升。同土层不同处理间比较发现:在0 ~ 10 cm剖面中,N200+BC0.5% 处理的NH4+-N含量达到最大值21.6 mg/kg,比N200和N200+BC1.5% 处理显著提高49.1% 和44.1%;各处理10 ~ 20 cm土壤NH4+-N含量无显著差异;与CK处理相比,N200处理20 ~ 30 cm土壤NH4+-N显著降低15.2%,但与生物质炭处理间没有显著差异;在30 ~ 40 cm剖面中,N200处理的NH4+-N含量达到14.2 mg/kg,比其他处理显著提高27.4% ~ 32.8%。

|

(图中小写字母不同表示同一土层不同处理间差异达P < 0.05显著水平,下同)

图 1 不同处理0 ~ 40 cm土壤剖面NH4+-N,NO3–-N和全氮含量 Fig. 1 Contents of |

由图 1B可知,添加生物质炭处理0 ~ 30 cm土壤NO3–-N含量由4.1 ~ 4.2 mg/kg降至3.3 ~ 3.4 mg/kg,而在30 ~ 40 cm土壤增至3.6 ~ 3.7 mg/kg。N200处理的土壤NO3–-N含量的剖面分布规律则表现为先升后降再升,在10 ~ 20 cm土壤深度含量升高至与生物质炭处理相近。添加生物质炭处理在0 ~ 40 cm土壤深度均提高了土壤NO3–-N含量,特别是在0 ~ 10 cm深度,较N200处理显著提高20.0% ~ 23.7% (图 1B)。

施氮肥处理各土层全氮含量均高于CK(图 1C)。各处理土壤全氮含量随土壤深度增加而降低(由1.7 ~ 2.2 g/kg降至1.4 ~ 1.5 g/kg)。添加生物质炭可提高耕作层(0 ~ 20 cm)土壤全氮含量,特别是高用量生物质炭处理(N200+BC1.5%)0 ~ 10和10 ~ 20 cm土壤全氮含量比N200分别显著高16.7% 和7.8%。

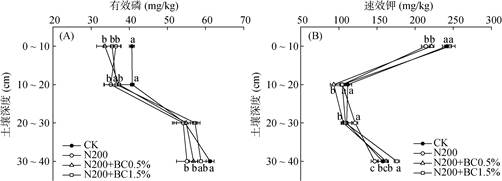

2.2 土壤有效磷与速效钾由图 2A可知,土壤有效磷含量由10 ~ 20 cm的35.1 ~ 40.8 mg/kg大幅提高至20 ~ 30 cm的54.1 ~ 57.3 mg/kg。在0 ~ 20 cm剖面,施氮处理的土壤有效磷含量较CK处理明显降低,0 ~ 10 cm和10 ~ 20 cm降幅分别为10.3% ~ 17.3% 和8.5% ~ 13.8%。同时结果表明,与N200处理相比,N200+BC0.5% 与N200+BC1.5% 的0 ~ 40 cm土壤有效磷含量均无显著差异;但是,10 ~ 40 cm土壤的有效磷含量在添加生物质炭处理中有上升趋势,且该趋势在N200+BC1.5% 处理下更明显。

|

图 2 不同处理0 ~ 40 cm土壤剖面有效磷和速效钾含量 Fig. 2 Contents of available phosphorus and potassium of 0-40 cm depth under different treatments |

土壤速效钾含量在0 ~ 40 cm剖面上变化较大:由0 ~ 10 cm的214.0 ~ 245.7 mg/kg急剧下降至10 ~ 20 cm的93.3 ~ 111.7 mg/kg(下降幅度 > 50%),然后在20 ~ 30和30 ~ 40 cm逐渐上升至106.0 ~ 121.3和147.0 ~ 176.0 mg/kg(图 2B)。不同深度土壤速效钾含量对生物质炭添加的响应无一致规律:在0 ~ 10 cm土层,N200和N200+BC0.5% 处理的土壤速效钾含量分别比N200+BC1.5% 处理显著降低12.9% 和9.8%;在10 ~ 20与20 ~ 30 cm剖面中,添加生物质炭处理的土壤速效钾含量均低于N200处理,特别是低用量处理(N200+BC0.5%)比N200处理分别显著降低10.8% 和12.6%;而30 ~ 40 cm土壤剖面的速效钾含量因生物质炭添加而提高,较N200处理显著提高10.2% ~ 19.7%(图 2B)。

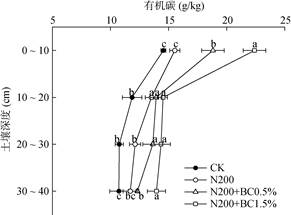

2.3 土壤有机碳纵观0 ~ 40 cm剖面,SOC含量在0 ~ 10 cm最高,为14.6 ~ 22.4 g/kg,然后逐渐降低至30 ~ 40 cm的10.7 ~ 14.0 g/kg(图 3)。同土层不同处理间比较发现:与N200处理相比,添加生物质炭处理可提高SOC含量,特别是高用量处理(N200+BC1.5%)。其中,添加生物质炭处理0 ~ 10与20 ~ 30 cm的SOC含量较N200处理分别显著提高21.1% ~ 44.2% 和12.6% ~ 18.4%。图 3结果同时表明,30 ~ 40 cm深度土壤SOC含量仅在高用量施用生物质炭(1.5%)时显著提高19.3%,低用量(0.5%)时无显著影响。

|

图 3 不同处理0 ~ 40 cm土壤剖面有机碳(SOC含量 Fig. 3 Soil organic carbon contents of 0-40 cm depth under different treatments |

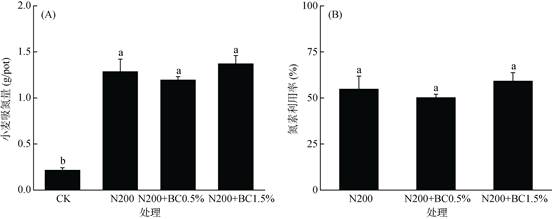

图 4结果表明,施氮处理的小麦吸氮量较CK处理显著提高4.6倍~ 5.4倍(图 4A)。但与单施氮肥处理相比,生物质炭添加对小麦吸氮量与氮素利用率均无显著影响(图 4B)。

|

图 4 不同处理对小麦吸氮量与氮素利用率的影响 Fig. 4 Effects of different treatments on responses of wheat N uptake and use efficiency |

由表 1可知,施氮处理的小麦产量较CK处理显著提高4.6倍~ 4.7倍,同时施氮处理产量构成因子(穗数、穗粒数、千粒重)也均显著高于CK处理。不同用量生物质炭添加对小麦籽粒产量及其构成因子的影响均不显著,但表现出微弱的减产趋势,特别是在高用量施用下。可见单肥施用是影响小麦产量的主导因素。

|

|

表 1 不同处理对小麦产量及其构成因子的影响 Table 1 Effects of different treatments on wheat yields and its components |

农业生产中氮素损失的问题较为严重,特别是大量氮淋失会威胁地下水质和生物多样性[27-28]。本研究结果表明,0 ~ 10 cm剖面NH4+-N含量在低用量(0.5%)生物质炭添加处理最高,且两个用量生物质炭添加处理的土壤NO3–-N均显著高于仅施氮肥处理。Ahmad等[29]研究表明生物质炭可增强土壤氮矿化,提高土壤无机氮含量,本研究结果与此相似。但是,生物质炭添加显著降低了30 ~ 40 cm深度的土壤NH4+-N含量(图 1A)。同时,添加生物质炭处理的NO3–-N含量在0 ~ 20 cm随土层深度增加逐渐降低,而未施生物质炭处理的变化规律则与之相反(图 1B)。上述结果表明0 ~ 20 cm耕作层土壤无机氮(NH4+-N与NO3–-N)可能会被生物质炭固持,这与其比表面积大、孔隙结构发达等特征有关[30]。与宋大利等[31]研究一致,添加生物质炭处理的0 ~ 20 cm耕作层土壤全氮含量均高于仅施氮处理。另据报道,竹渣制成的生物质炭增加了微生物对氮的需求,刺激了包括硝化、反硝化过程的土壤氮循环过程,提高了土壤中微生物对氮的固定量[32],这是生物质炭提高土壤氮含量的原因之一。此外,Zhang等[33]研究指出更高用量(4.0%)生物质炭施用也可捕获更多氮,本研究中耕层土壤全氮含量的增幅随生物质炭用量增加而显著提高,与之一致。因此,在麦季适量施用生物质炭有助于耕层土壤氮养分提高。

与王昆艳等[34]研究结果相反,生物质炭添加降低了0 ~ 10 cm表层土壤有效磷含量。但10 ~ 40 cm土壤有效磷含量在生物质炭添加处理中有上升趋势,且该趋势在生物质炭高用量(1.5%)添加时更明显(图 2A)。这意味着生物质炭添加会降低土壤对有效磷的吸附,其原因可能是由于生物质炭表面官能团与土壤矿物质的磷素吸附位点之间的竞争作用[35],也可能是生物质炭携带的有机物质通过螯合土壤中活性铝和铁来降低土壤中磷的吸附[36]。同时研究发现,0 ~ 10与10 ~ 20 cm剖面的土壤速效钾含量在高用量(1.5%)生物质炭添加处理最大,与之相似的是张珂珂等[37]研究表明1.0% 和2.0% 用量的生物质炭处理均能显著提高土壤速效钾含量,生物质炭本身含有相当量的可溶性钾可能是主要原因。此外,30 ~ 40 cm剖面的土壤速效钾含量随生物质炭用量增加而显著提高(图 2B),这可能是由于施用于耕作层0 ~ 20 cm土壤的生物质炭在本试验中小麦收获后向下迁移明显[15],从而提高底层(30 ~ 40 cm)土壤的速效钾含量。可见,较高用量生物质炭添加有助于提高土壤剖面的速效钾含量,但存在增加表层土壤磷流失的风险。

3.2 生物质炭施用与剖面有机碳含量的关系SOC含量是考察土壤质量的主要指标,与许多重要的土壤肥力性状相关,适宜的SOC能增加土壤养分的可持续供应[38]。本研究结果表明,生物质炭施用对SOC的提升效应明显,且提升幅度随生物质炭用量而增强,这与罗梅等[39]所报道的研究结果相一致。原因之一是生物质炭施入土壤中促进了腐殖质形成,有助于碳水化合物、芳香烃等有机大分子的形成,进而提高SOC的含量[40]。其次,土壤中的生物质炭表面钝化后,会与土壤相互作用形成一种保护基质,提高SOC的氧化稳定性,有助于SOC的积累[10]。另一方面,比表面积巨大的生物质炭能够吸附土壤中有机小分子,并将其催化形成新的有机物质,进而转化为SOC[41]。由此可见,添加生物质炭对增加SOC含量,提高土壤生产力的可持续性具有重要意义。进一步分析本研究结果发现,0 ~ 10 cm土层的SOC含量对生物质炭的响应更为明显(图 3),这与前述分析的生物质炭对SOC的固持、截留和转化等作用有关。不仅如此,生物质炭添加后10 ~ 40 cm土层的SOC含量也显著提高,根系生长、淋滤作用等导致生物质炭颗粒随土壤剖面垂直迁移可能是这一结果的原因[42]。然而生物质炭加对深层SOC含量的提升效果不及表层。He等[43]发现施入田间土壤2年后的洋麻芯生物质炭颗粒较新制备生物质炭明显粗糙,老化生物质炭表面吸附了更多的土壤矿物,且含氧官能团增加,释放有机质减少。由此可见,沿土壤剖面不同老化环境下的生物质炭性质存在差异性,导致其对SOC含量的影响具有显著剖面差异。

3.3 小麦产量和氮素利用率对生物质炭施用的响应本研究结果表明,生物质炭虽然对耕作层土壤速效氮与SOC含量具有提高效果,但对小麦增产与氮素利用率的提高却无积极作用。宋大利等[31]研究表明常规氮肥施用量(225 kg/hm2)下生物质炭添加与否处理的小麦产量相近,这表明氮肥供应充足的前提下生物质炭虽然能提高土壤养分含量,但并未实现当季作物产量的提升。因此,生物质炭的后期增产效果是否显著仍需进一步验证。此外,孙海军等[44]研究表明硝化抑制剂对水稻的增产效果主要在减氮条件下表现;柳瑞等[45]认为适度减氮配施生物质炭能够促进水稻对氮素的吸收,提高氮素利用率。因此,结合本文研究结果,有待于开展长期试验进一步探索减化肥氮的条件下生物质炭是否对小麦产量与氮素利用率产生积极影响。

4 结论1) 添加生物质炭可提高0 ~ 10 cm表层土壤NH4+-N、NO3–-N、全氮和速效钾以及30 ~ 40 cm土壤速效钾等养分含量。

2) 0 ~ 40 cm土壤剖面SOC含量因生物质炭施用而提高,特别是0 ~ 10 cm表层土壤SOC增幅更显著,且提升幅度在高用量生物质炭施用处理下更大。

3) 200 kg/hm2施氮条件下,生物质炭施用对小麦氮素利用率、产量及其构成因子均无显著影响。

4) 综合来看,生物质炭施用对土壤肥力特征的影响存在剖面差异,且与其用量相关。

| [1] |

李婷玉, 姚澜, 钟于秀, 等. 绿色发展背景下的中国氮肥需求[J]. 土壤学报, 2025, 62(2): 308-321 (  0) 0) |

| [2] |

陆启帆, 林上平, 刘胜辉, 等. 施肥对毛竹林产量影响的Meta分析[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2024, 48(1): 88-96 (  0) 0) |

| [3] |

Reay D S, Davidson E A, Smith K A, et al. Global agriculture and nitrous oxide emissions[J]. Nature Climate Change, 2012, 2(6): 410-416 DOI:10.1038/nclimate1458 (  0) 0) |

| [4] |

朱文彬, 曾科, 田玉华, 等. 不同深施方式对太湖地区稻田氨挥发和氮肥利用率的影响[J]. 土壤, 2023, 55(4): 729-738 (  0) 0) |

| [5] |

Yang Y Y, Liu L, Zhang F, et al. Enhanced nitrous oxide emissions caused by atmospheric nitrogen deposition in agroecosystems over China[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2021, 28(12): 15350-15360 DOI:10.1007/s11356-020-11591-5 (  0) 0) |

| [6] |

何绪生, 耿增超, 佘雕, 等. 生物炭生产与农用的意义及国内外动态[J]. 农业工程学报, 2011, 27(2): 1-7 (  0) 0) |

| [7] |

李力, 刘娅, 陆宇超, 等. 生物炭的环境效应及其应用的研究进展[J]. 环境化学, 2011, 30(8): 1411-1421 (  0) 0) |

| [8] |

孙美佳, 周志勇, 王勇强, 等. 有机物料添加对山西太岳山油松林土壤呼吸及碳组分的影响[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2023, 47(1): 67-75 (  0) 0) |

| [9] |

Ali M A, Kim P J, Inubushi K. Mitigating yield-scaled greenhouse gas emissions through combined application of soil amendments: A comparative study between temperate and subtropical rice paddy soils[J]. Science of The Total Environment, 2015, 529: 140-148 DOI:10.1016/j.scitotenv.2015.04.090 (  0) 0) |

| [10] |

袁帅, 赵立欣, 孟海波, 等. 生物炭主要类型、理化性质及其研究展望[J]. 植物营养与肥料学报, 2016, 22(5): 1402-1417 (  0) 0) |

| [11] |

杨放, 李心清, 王兵, 等. 生物炭在农业增产和污染治理中的应用[J]. 地球与环境, 2012, 40(1): 100-107 (  0) 0) |

| [12] |

Marmo L. EU strategies and policies on soil and waste management to offset greenhouse gas emissions[J]. Waste Management, 2008, 28(4): 685-689 DOI:10.1016/j.wasman.2007.09.030 (  0) 0) |

| [13] |

方圆, 冯浩, 操信春, 等. 活性炭对土壤入渗、蒸发特性及养分淋溶损失的影响[J]. 水土保持学报, 2011, 25(6): 23-26 (  0) 0) |

| [14] |

陈义群, 董元华. 土壤改良剂的研究与应用进展[J]. 生态环境, 2008, 17(3): 1282-1289 (  0) 0) |

| [15] |

Chen M, Chen X, Xu X Y, et al. Biochar colloids facilitate transport and transformation of Cr(VI) in soil: Active site competition coupling with reduction reaction[J]. Journal of Hazardous Materials, 2022, 440: 129691 DOI:10.1016/j.jhazmat.2022.129691 (  0) 0) |

| [16] |

Xue P, Hou R J, Fu Q, et al. Potentially migrating and residual components of biochar: Effects on phosphorus adsorption performance and storage capacity of black soil[J]. Chemosphere, 2023, 336: 139250 DOI:10.1016/j.chemosphere.2023.139250 (  0) 0) |

| [17] |

刘飞, 张民, 诸葛玉平, 等. 马铃薯玉米套作下控释肥对土壤养分垂直分布及养分利用率的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2011, 17(6): 1351-1358 (  0) 0) |

| [18] |

Ferguson R B, Hergert G W, Schepers J S, et al. Site‐specific nitrogen management of irrigated maize: Yield and soil residual nitrate effects[J]. Soil Science Society of America Journal, 2002, 66(2): 544-553 (  0) 0) |

| [19] |

尚杰, 耿增超, 陈心想, 等. 施用生物炭对旱作农田土壤有机碳、氮及其组分的影响[J]. 农业环境科学学报, 2015, 34(3): 509-517 (  0) 0) |

| [20] |

陈芳, 张康康, 谷思诚, 等. 不同种类生物质炭及施用量对水稻生长及土壤养分的影响[J]. 华中农业大学学报, 2019, 38(5): 57-63 (  0) 0) |

| [21] |

陈心想, 何绪生, 耿增超, 等. 生物炭对不同土壤化学性质、小麦和糜子产量的影响[J]. 生态学报, 2013, 33(20): 6534-6542 (  0) 0) |

| [22] |

陈温福, 张伟明, 孟军. 农用生物炭研究进展与前景[J]. 中国农业科学, 2013, 46(16): 3324-3333 (  0) 0) |

| [23] |

Sun H J, Zhang H L, Wu J S, et al. Laboratory lysimeter analysis of NH3 and N2O emissions and leaching losses of nitrogen in a rice-wheat rotation system irrigated with nitrogen-rich wastewater[J]. Soil Science, 2013, 178(6): 316-323 (  0) 0) |

| [24] |

Zhao X, Wang J W, Wang S Q, et al. Successive straw biochar application as a strategy to sequester carbon and improve fertility: A pot experiment with two rice/wheat rotations in paddy soil[J]. Plant and Soil, 2014, 378(1): 279-294 (  0) 0) |

| [25] |

鲍士旦. 土壤农化分析(3版)[M].

中国农业出版社, 北京, 2000

(  0) 0) |

| [26] |

Fan Y C, Shi Y, Yu Z W, et al. Difference of nitrogen accumulation and translocation of wheat varieties with different yield potential[J]. J. Triticeae Crops, 2021, 41: 1496-1502 (  0) 0) |

| [27] |

巨晓棠, 谷保静. 我国农田氮肥施用现状、问题及趋势[J]. 植物营养与肥料学报, 2014, 20(4): 783-795 (  0) 0) |

| [28] |

郑文波, 王仕琴, 刘丙霞, 等. 基于RZWQM模型模拟太行山低山丘陵区农田土壤硝态氮迁移及淋溶规律[J]. 环境科学, 2019, 40(4): 1770-1778 (  0) 0) |

| [29] |

Ahmed R, Li Y Z, Mao L L, et al. Biochar effects on mineral nitrogen leaching, moisture content, and evapotranspiration after 15N urea fertilization for vegetable crop[J]. Agronomy, 2019, 9(6): 331 (  0) 0) |

| [30] |

刘玉学, 刘微, 吴伟祥, 等. 土壤生物质炭环境行为与环境效应[J]. 应用生态学报, 2009, 20(4): 977-982 (  0) 0) |

| [31] |

宋大利, 习向银, 黄绍敏, 等. 秸秆生物炭配施氮肥对潮土土壤碳氮含量及作物产量的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2017, 23(2): 369-379 (  0) 0) |

| [32] |

Chen P F, Liu Y Z, Mo C Y, et al. Microbial mechanism of biochar addition on nitrogen leaching and retention in tea soils from different plantation ages[J]. Science of The Total Environment, 2021, 757: 143817 (  0) 0) |

| [33] |

Zhang M, Liu Y L, Wei Q Q, et al. Biochar enhances the retention capacity of nitrogen fertilizer and affects the diversity of nitrifying functional microbial communities in Karst soil of southwest China[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2021, 226: 112819 (  0) 0) |

| [34] |

王昆艳, 官会林, 卢俊, 等. 生物质炭施用量对旱地酸性红壤理化性质的影响[J]. 土壤, 2020, 52(3): 503-509 DOI:10.13758/j.cnki.tr.2020.03.012 (  0) 0) |

| [35] |

Morales M M, Comerford N, Guerrini I A, et al. Sorption and desorption of phosphate on biochar and biochar–soil mixtures[J]. Soil Use and Management, 2013, 29(3): 306-314 (  0) 0) |

| [36] |

Schneider F, Haderlein S B. Potential effects of biochar on the availability of phosphorus—mechanistic insights[J]. Geoderma, 2016, 277: 83-90 (  0) 0) |

| [37] |

张珂珂, 宋晓, 郭斗斗, 等. 生物炭对潮土土壤肥力特征和氮肥利用效率的影响[J]. 河南农业科学, 2022, 51(12): 73-80 (  0) 0) |

| [38] |

张维理, Kolbe H, 张认连. 土壤有机碳作用及转化机制研究进展[J]. 中国农业科学, 2020, 53(2): 317-331 (  0) 0) |

| [39] |

罗梅, 田冬, 高明, 等. 紫色土壤有机碳活性组分对生物炭施用量的响应[J]. 环境科学, 2018, 39(9): 4327-4337 (  0) 0) |

| [40] |

花莉, 金素素, 洛晶晶. 生物质炭输入对土壤微域特征及土壤腐殖质的作用效应研究[J]. 生态环境学报, 2012, 21(11): 1795-1799 (  0) 0) |

| [41] |

Liang B Q, Lehmann J, Sohi S P, et al. Black carbon affects the cycling of non-black carbon in soil[J]. Organic Geochemistry, 2010, 41(2): 206-213 (  0) 0) |

| [42] |

Tammeorg P, Simojoki A, Mäkelä P, et al. Short-term effects of biochar on soil properties and wheat yield formation with meat bone meal and inorganic fertiliser on a boreal loamy sand[J]. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2014, 191: 108-116 (  0) 0) |

| [43] |

He E K, Yang Y X, Xu Z B, et al. Two years of aging influences the distribution and lability of metal(loid)s in a contaminated soil amended with different biochars[J]. Science of The Total Environment, 2019, 673: 245-253 (  0) 0) |

| [44] |

孙海军, 闵炬, 施卫明, 等. 硝化抑制剂施用对水稻产量与氨挥发的影响[J]. 土壤, 2015, 47(6): 1027-1033 DOI:10.13758/j.cnki.tr.2015.06.003 (  0) 0) |

| [45] |

柳瑞, 高阳, 李恩琳, 等. 减氮配施生物炭对水稻生长发育、干物质积累及产量的影响[J]. 生态环境学报, 2020, 29(5): 926-932 (  0) 0) |

2025, Vol. 57

2025, Vol. 57