2. 南京信息工程大学生态与应用气象学院, 南京 210044

红壤由于其显著的酸化特征(pH < 5.5)和养分匮乏,已成为全球热带和亚热带地区农业生产及生态系统面临的重大挑战之一。红壤广泛分布于中国南方、东南亚、南美洲及非洲等湿热区域,长期受降水淋溶、矿物风化及不合理农业活动等多种因素影响,表现出显著的酸化趋势[1]。土壤酸化不仅导致铝毒害的发生和阳离子交换容量的下降,还会显著破坏土壤微生物群落的稳定性,进而影响土壤的整体生态功能[2]。

近年来,生物质炭因其优异的碱性、丰富的孔隙结构及稳定的碳成分,在改良土壤酸度和提升土壤肥力方面受到了广泛关注。现有研究表明,生物质炭中的碱性物质能够中和土壤酸度,提高土壤pH,增强土壤团聚体的稳定性,并促进土壤微生物活性,从而维持土壤的良好结构和功能[3]。然而,由于生物质炭类型、施用量、应用年限及试验方法等存在较大差异,其改良效果在不同研究中的表现存在显著的异质性。此外,现有研究大多集中于生物质炭的短期效应,针对其长期效应的评估仍较为缺乏。因此,如何系统量化生物质炭对红壤酸度改良的效果,并揭示其中的关键影响因素,已成为农业生态学领域亟须解决的重要课题。

基于此,本研究采用Meta分析方法[4],整合了全球110篇同行评审文献中的试验数据,系统量化了生物质炭对红壤pH、交换性酸度(EA)和阳离子交换量(CEC)等关键指标的改良效果。研究提出生物质炭改良土壤酸度的4个核心机制:①直接中和效应,生物质炭中的碱性成分快速中和土壤活性酸,从而提高土壤pH;②间接缓冲效应,生物质炭通过调节其碱性物质的释放强度,显著影响土壤对未来酸化的缓冲能力;③效果累积效应,生物质炭的改良效果随着时间的推移而逐渐增强;④结构优化效应,生物质炭改善土壤结构,增强其持水能力,并延缓酸性物质的淋溶。根据这些机制,提出了以下假设:①生物质炭类型调节直接中和效应的强度;②生物质炭施用量影响间接缓冲效应的稳定性;③生物质炭应用年限对效果累积效应的表现具有显著影响;④土壤深度影响结构优化效应的表现。为进一步探讨土壤pH变化趋势,本文应用ARIMA时间序列模型对红壤pH进行了预测。最后,针对生物质炭的规模化应用与推广,在政策建议及后续研究方向方面提出了具体建议,旨在为红壤区农业的可持续发展提供理论依据和重要参考。

1 材料与方法 1.1 数据收集通过中国知网(CNKI)和Web of Science数据库进行文献检索,检索时间范围设定为2010年1月至2024年12月。在CNKI数据库中,检索关键词为“生物炭、生物质炭、红壤、酸性土壤”;而在Web of Science数据库中,检索关键词为“biochar OR charcoal OR BC” AND “red soil OR acid soil OR acidic soil”。通过这些检索,收集了大量与生物质炭对红壤改良作用相关的研究文献,为本研究的开展提供了理论基础和数据支持。整个检索与筛选过程遵循PRISMA(系统评价与Meta分析的首选报告项目)指南。

为确保所选文献的学术性和试验的规范性,明确了文献纳入标准:①试验必须设有至少一个生物质炭处理组,并与未施用生物质炭的对照组进行比较,且文中需提供清晰、详细的试验处理信息及设计描述;②试验所用土壤类型必须为红壤,确保研究对象的一致性;③纳入的研究必须至少报道土壤pH、EA或CEC测量值之一;④试验结果应以均值(Mean)和标准差(SD)或标准误差(SE)的形式报告,如仅提供标准误差,则需依据公式SD=SE×

为确保后续比较分析的准确性与可行性,对所有数据进行归一化处理。在同一试验中,如果包含多个采样日期和土壤深度,选择最后一次采样和表层土壤的测定值用于后续分析。对于以其他单位(如g/kg、% 等)报告的生物质炭施用量,依据生物质炭施用土壤的容重(BD)和应用深度,将其统一换算为t/hm2;若文献中未报告BD,则默认采用1.3 g/cm3,若缺失土壤深度信息,则默认采用20 cm;若两者均缺失,则将该条记录标记为NA,并在后续分析中予以排除。

此外,为便于不同研究之间的结果对比与交互分析,依据文献中提供的试验信息对数据进行分组。①生物质炭类型:稻草生物质炭、粪便生物质炭、甘蔗渣生物质炭、骨渣生物质炭、花生壳生物质炭、木材生物质炭、污泥生物质炭、小麦秸秆生物质炭、油菜秸秆生物质炭、油茶饼粕生物质炭及玉米秸秆生物质炭;②生物质炭施用量:低(≤10 t/hm2)、中(10 ~ 20 t/hm2)和高(≥20 t/hm2);③试验方法: 田间试验与室内模拟;④应用年限:短期(≤3年)与长期(>3年);⑤土壤深度:0 ~ 20 cm和20 ~ 40 cm。

1.3 分析方法采用对数响应比(Log response ratio)量化施用生物质炭处理的效应大小[5]。其计算公式如下:

| $ \text{ln}R=\ln \left(\frac{\bar{X}_{\mathrm{t}}}{\bar{X}_{\mathrm{c}}}\right)=\ln \left(\bar{X}_{\mathrm{t}}\right)-\ln \left(\bar{X}_{\mathrm{c}}\right) $ | (1) |

式中:

| $ \mathrm{SE}_{\mathrm{ln} R}=\sqrt{\frac{\mathrm{SD}_{\mathrm{t}}^2}{n_{\mathrm{t}} X_{\mathrm{t}}^2}+\frac{\mathrm{SD}_{\mathrm{c}}^2}{n_{\mathrm{c}} X_{\mathrm{c}}^2}} $ | (2) |

式中:SDt和SDc分别为生物质炭试验组和对照组的标准差;nt和nc为试验组和对照组的样本量。为了便于解释,最终将总体效应量转化为基于对照组的平均百分比变化,计算公式为:

| $ \text { Percentagechange }(\%)=\left(\mathrm{e}^{\text{ln}R}-1\right) \times 100$ | (3) |

式中:lnR表示总体效应大小。

1.4 异质性评估采用I2统计量和Q检验来评估纳入研究之间的异质性[6]。具体而言,I2用于衡量不同研究变异在总变异中所占的比例(范围为0% ~ 100%),当I2值超过75% 时,通常被视为高度异质性;Q检验则用于判断异质性是否具有统计学意义(P < 0.05表示显著异质性)。如表 1所示,土壤pH、EA和CEC均表现出显著且高度的异质性,I2值分别为98.8%、96.8% 和91.9%,且Q检验均得到P < 0.05。因此,为了深入探讨导致这些差异的潜在因素,后续分析中将引入调节变量,以进一步识别生物质炭对土壤理化性质影响的关键因素。

|

|

表 1 施用生物质炭对土壤pH、EA和CEC影响的总体效应量及异质性统计指标 Table 1 Overall effect sizes and heterogeneity statistics for impacts of biochar amendments on soil pH, EA, and CEC |

为全面探讨影响生物质炭效果的关键因素,本研究采用了两种主要的分析方法。首先,通过亚组分析,根据生物质炭类型、施用量、试验方法、应用年限及土壤深度等因素对数据进行分组,计算并比较各亚组的效应量(lnR)及其95% 置信区间(CI)[7];其次,基于模型选择分析,构建包含不同调节变量组合的多个候选模型,并使用Akaike信息准则(AIC)对模型进行比较,通过整合各模型的Akaike权重,评估各预测变量在解释效应异质性中的相对重要性。

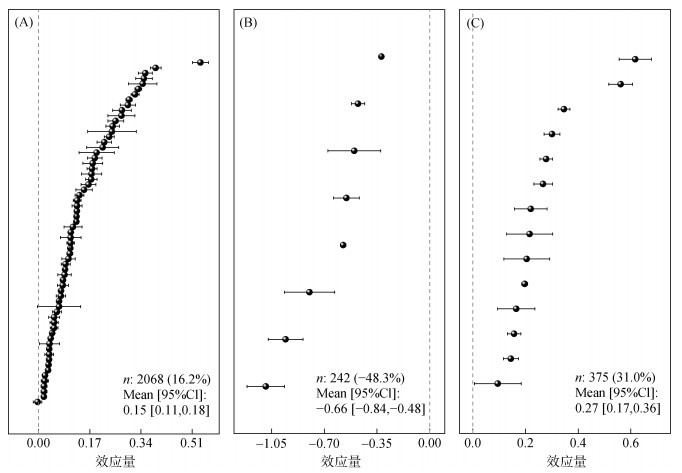

2 结果与分析 2.1 生物质炭的总体影响Meta分析结果表明,施用生物质炭对红壤酸度具有显著的改良效果。与对照组相比,施用生物质炭显著提高了土壤pH,平均增幅为16.2%(图 1A),同时EA显著下降48.3%(图 1B),CEC也显著增加31.0% (图 1C)。

|

(A:pH;B:EA;C:CEC。n:样本数量,括号中的数字表示受生物质炭影响的土壤性质的相对百分比变化;Mean:平均值,总体效应大小;95%CI:95% 置信区间) 图 1 施用生物质炭对土壤的总体效应大小 Fig. 1 Overall effect sizes of biochar application on soil properties |

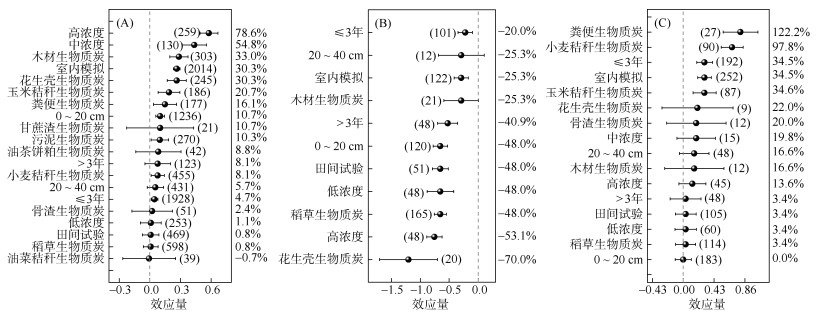

与对照组相比,木材生物质炭和花生壳生物质炭表现出更强的碱性调节能力,两处理土壤pH分别显著提高33.0%和30.3%;而油菜秸秆生物质炭和稻草生物质炭在改良效果上相对较弱(图 2A)。这种差异可能来源于不同生物质炭原料在矿质组分及热解特性方面的差异[8]。在EA的变化上也表现出显著的差异。由于生物质炭通过直接中和效应提高土壤碱度,EA的降幅与生物质炭类型密切相关。例如,花生壳生物质炭的EA降幅可达到70.0%(图 2B),表现出较强的酸中和能力,这可能与其较高的碱性物质含量有关[9]。在提升土壤CEC方面,生物质炭类型的影响同样显著,尤其是富含有机质的生物质炭。例如,粪便生物质炭和小麦秸秆生物质炭显著提高了土壤CEC,增幅达122.2% 和97.8%(图 2C)。这一效应可能与这些生物质炭富含腐殖质及多功能官能团,增强了土壤对养分离子的吸附和滞留能力有关[10]。

|

(数据点和误差线分别表示整体效应大小和95% 置信区间;括号内的数字表示样本数量;右侧的数字轴表示生物质炭影响下土壤基本物理化学性质的相对百分比变化) 图 2 不同解释变量类别下土壤pH(A)、EA(B)和CEC(C)的整体效应大小 Fig. 2 Overall effect sizes of soil pH (A), EA (B), and CEC(C) under different explanatory variable categories |

不同生物质炭施用量对土壤pH的影响存在显著差异:低浓度施用未能显著提高土壤pH(1.1%),而中浓度和高浓度施用下土壤pH则分别显著提高54.8%和78.6%(图 2A)。在EA方面,低浓度施用可使EA降低48.0%,高浓度施用下EA降低53.1%(图 2B),这表明随着生物质炭施用量的增加,其对土壤酸化的缓冲能力也得到增强[11]。然而,不同生物质炭施用量对CEC的影响相对复杂。虽然低浓度、中浓度和高浓度施用均表现出一定的正向提升趋势,但其95% 置信区间仍包含零(图 2C)。表明这些变化尚未达到显著水平,可能的原因包括生物质炭施用的短期效应、土壤理化特性差异或生物质炭本身性质的差异等[12]。

2.4 试验方法的影响在室内模拟试验中,施用生物质炭显著提高了土壤pH(30.3%),而田间试验中则未能显著提高土壤pH(0.8%,图 2A)。这种差异可能源于室内试验条件较为严格,促使生物质炭的碱化作用得以充分发挥;而田间试验中,降雨淋溶、土壤微生物活性及其他土壤理化过程的干扰,可能抑制了生物质炭提高土壤pH的效果[13]。在EA方面,田间试验中施用生物质炭能够显著降低土壤EA(48.0%,图 2B),表明在实际田间环境中,生物质炭仍然具有较强的酸度缓冲能力。然而,在室内模拟中,尽管生物质炭表现出一定的降酸趋势(25.3%),但该效应未达到显著水平。其原因可能是室内环境较为封闭,限制了生物质炭与土壤系统之间的多重相互作用。在CEC提升方面,室内模拟试验中施用生物质炭显著提高了土壤CEC (34.5%,图 2C),表明在较为稳定的试验条件下,生物质炭能够有效提高土壤的养分保持能力。然而,在田间试验中,CEC的提升效果并不显著(3.4%),这一结果可能与田间环境中的复杂变量有关,这些因素可能削弱或掩盖了生物质炭对CEC的正向影响[14]。

2.5 应用年限的影响在土壤pH方面,施用生物质炭的不同应用年限未表现出显著效应。尽管短期与长期施用分别表现出一定的正向效应,pH分别提高4.7% 和8.1%(图 2A),但由于置信区间包含零,表明土壤pH的调节效果受到土壤原有缓冲能力、降水淋溶强度以及微生物活性等环境因素的干扰[15]。相比之下,EA的缓冲效果在长期施用时更加显著。尽管短期施用表现出降低EA的趋势(20.0%,图 2B),但未达到显著水平;而长期施用则能显著降低EA(40.9%),这一结果进一步验证了“效果累积效应”在长期施用中的作用。在CEC方面,不同应用年限表现出相反的趋势,短期施用生物质炭显著提高了土壤CEC(34.5%,图 2C);而长期施用后,CEC的提升幅度下降至3.4%,且置信区间包含零,未能达到显著水平。

2.6 土壤深度的影响结果表明,施用生物质炭在表土层显著提高了土壤pH(10.7%,图 2A),而在深土层的提升幅度(5.7%)未达到显著水平。这一现象可能与表土层土壤直接接触生物质炭颗粒及其碱性成分的时间较长,且该层土壤的微生物活性较高、结构优化反应较为迅速等因素有关,从而使其对生物质炭的碱化效应响应更为敏感。相较之下,深土层土壤的生物质炭渗透能力较弱,且受土壤物理结构和长期物理化学变化等因素的影响,土壤pH的提升相对缓慢[16]。在EA方面,施用生物质炭在表土层表现出显著的降酸效果,EA降幅达48.0%(图 2B);而在深土层,尽管EA也呈现一定幅度的降低(25.3%),但并未达到显著水平。这表明,生物质炭在表土层能够更迅速地影响土壤团聚体的稳定性、孔隙结构及微生物群落,从而增强酸度缓冲效果。相比之下,深土层的响应可能受到生物质炭颗粒在土壤剖面分布等因素的影响,需要更长时间才能充分体现其酸缓冲效应[17]。在CEC方面,施用生物质炭在表土层和深土层未表现出显著差异。尽管深土层土壤CEC略有增加(16.6%,图 2C),但未达显著水平。这表明,土壤的质地、胶体组成及生物质炭的理化特性等因素可能限制了CEC提升的速率和幅度[18]。

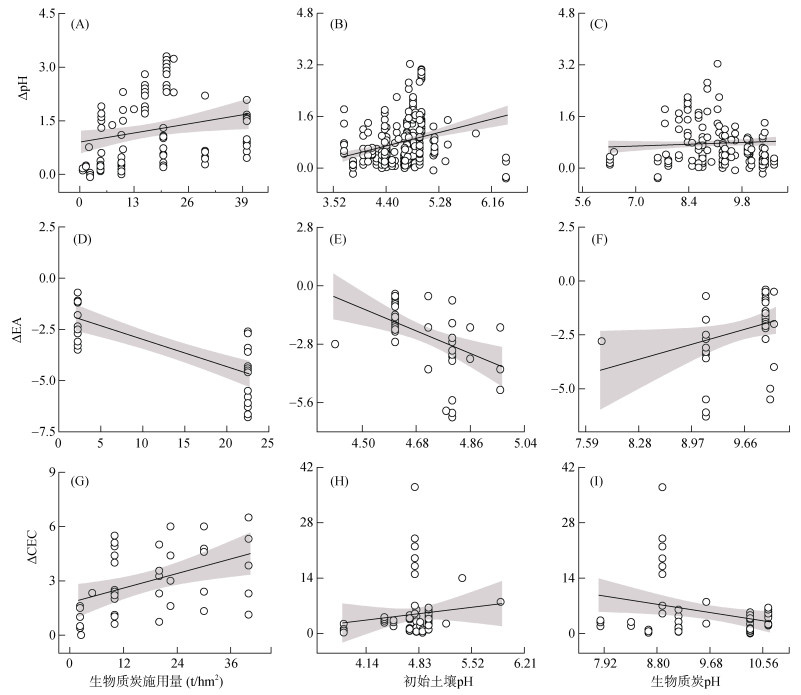

2.7 初始土壤pH与生物质炭pH的影响进一步探讨初始土壤pH和生物质炭pH对施用生物质炭改良土壤pH、EA、CEC等理化性质效果的影响。结果显示,初始土壤pH与ΔpH、ΔEA和ΔCEC之间的相关性较弱,决定系数(R2)分别为0.06、0.22和0.01(图 3B、图 3E、图 3H)。这一结果表明,初始土壤pH对土壤化学指标变化的解释能力有限,可能受到其他因素的显著影响,例如土壤质地、施肥条件等[19]。同时,生物质炭pH对土壤化学性质的影响也较为有限。结果显示,生物质炭pH与ΔpH、ΔEA、ΔCEC之间呈现轻微的相关性,R2分别为0.06、0.09和0.08(图 3C、图 3F和图 3I)。这一结果表明,生物质炭的pH特性在中和土壤酸度和维持土壤酸碱平衡方面确实存在一定潜在作用,但其效应强度并不显著。尽管相关性较低,但这一发现为生物质炭pH在调控CEC方面的作用提供了一些线索。

|

图 3 生物质炭施用量、初始土壤pH和生物质炭pH对土壤pH、EA和CEC变化的影响 Fig. 3 Effects of biochar application rate, initial soil pH, and biochar pH on changes in soil pH, EA, and CEC |

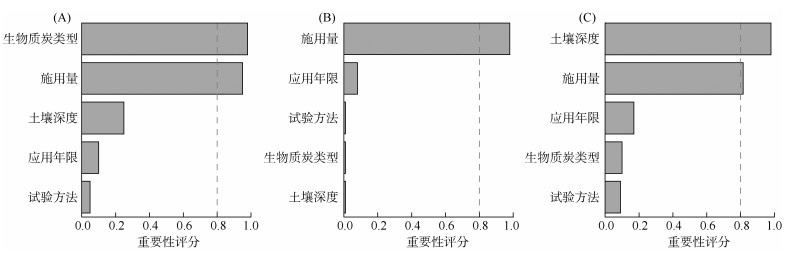

模型选择分析表明,生物质炭类型、施用量和土壤深度是影响土壤理化性质显著变化的主要预测因子。具体来说,生物质炭类型和施用量对土壤pH的改良作用最为显著(图 4A)。生物质炭类型在矿物组成和碱性特性上的差异,导致其对土壤pH的影响强度各异;施用量则直接决定了生物质炭的碱化效应强度,从而显著影响土壤酸碱平衡。在EA方面,生物质炭施用量和应用年限被识别为关键预测因子(图 4B)。施用量通过调节土壤与施加物质之间的相互作用,直接影响土壤中可交换酸性成分的含量;而应用年限则反映了生物质炭长期施用对土壤酸度缓冲能力的持续增强作用,能够显著降低EA,从而在不同环境条件下展现出更加稳定的酸度调控效果。CEC的变化主要受土壤深度和生物质炭施用量的影响(图 4C)。土壤深度决定了土壤有机质和矿物质的分布,进而影响其阳离子交换能力。通常较深层的土壤含有更多的矿物质和有机碳组分,因此具备更高的CEC潜力。此外,生物质炭施用量的变化也会影响土壤中溶解盐分或有机质的含量,从而显著提高土壤的养分保持能力[20]。

|

(A:pH;B:EA;C:CEC。Akaike权重值之和大于0.8(虚线),表明预测变量具有很高的重要性) 图 4 通过模型选择分析估计的预测因子的平均重要性 Fig. 4 Mean importance of predictor variables estimated by model selection analysis |

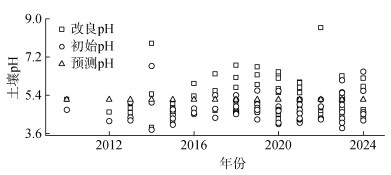

图 5汇总了ARIMA模型对土壤pH的拟合与外推结果。文献和实测数据表明,红壤初始pH通常介于3.5 ~ 4.5,表现出明显的酸性特征;施用生物质炭后,土壤pH整体有所上升,个别年份(如2015年和2019年)甚至接近中性,这表明生物质炭在改良红壤酸度方面具有潜力。为了量化这种动态,本研究利用2010—2024年的文献数据构建了ARIMA模型,并据此预测了未来的土壤pH变化趋势。结果表明,在维持现有生物质炭施用强度和管理措施的前提下,土壤pH预计将稳定在5.2。这表明生物质炭对土壤pH的提升效果主要体现在施用初期,之后土壤将逐步达到新的酸碱平衡。

|

图 5 生物质炭施用前后红壤pH时间变化及ARIMA模型预测结果 Fig. 5 Temporal variation of red soil pH before and after biochar application and ARIMA-based prediction |

生物质炭对红壤酸性的改良作用是由多个机制共同驱动的,这些机制涉及物理–化学和生物–生态过程的不同时间尺度。从化学机制角度来看,生物质炭中含有的碱性矿物成分在施用后能迅速与土壤溶液中的H+和Al3+发生中和反应,这是生物质炭快速提升土壤pH的关键途径。例如,木质生物质炭通常具有较高的灰分含量和矿物组成,其pH可高达10,从而显著增强土壤的碱性[21]。

此外,生物质炭缓解土壤酸化的作用还表现为“间接缓冲效应”。施用生物质炭能够显著改变土壤微环境,进而调控微生物群落的结构与功能。例如,它能够提升反硝化菌或固氮微生物的活性,从而逐步改变土壤氮循环进程,最终缓解土壤长期酸化的趋势。尽管部分研究发现丛枝菌根真菌(AMF)定殖率无显著变化,但土壤微生物群落组成的显著改变仍表明生物质炭可能通过选择性增强特定微生物群落,间接实现酸度的改良[22]。与简单的化学反应机制相比,该微生物介导的机制表现出更持久和稳定的特征,值得进一步深入研究。

从土壤物理结构优化的角度来看,生物质炭的多孔结构和大比表面积不仅提高了土壤团聚体稳定性,还显著增强了土壤的持水能力,从而维持了更加稳定的表土层土壤pH。例如,施用生物质炭后,土壤通常表现出更强的酸碱缓冲能力,有效抵御降水淋溶等外部酸化压力对土壤pH的冲击[23]。

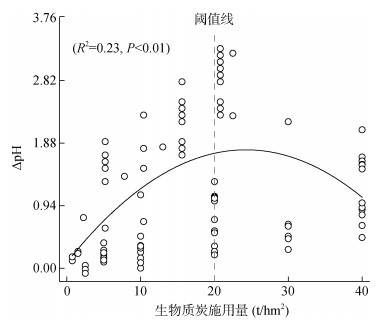

3.2 最优施用量阈值识别生物质炭施用量与土壤pH提升呈显著的剂量–效应非线性曲线关系,而非简单的线性正相关(图 6)。该趋势可通过二次回归模型进行拟合(R2=0.23,P < 0.01),表明存在一个最优的施用量阈值。这种非线性关系源于土壤化学和生物过程的交互作用。在低至中等施用量范围(0 ~ 20 t/hm2),生物质炭中的碱性阳离子可通过阳离子交换作用中和土壤中的酸性离子,从而显著提升土壤pH。同时,生物质炭中的碳酸盐在土壤溶液中溶解,释放OH−和HCO3−,进一步增强了土壤的酸碱缓冲能力[24]。然而,当施用量超过最佳阈值(20 t/hm2)时,生物质炭对pH的提升效应逐渐减弱,甚至可能出现负反馈效应。其原因可归结为土壤缓冲容量和化学动力学机制的作用:一方面,土壤对碱性阳离子的吸附存在饱和现象,超过阈值后,土壤pH的变化趋于平稳;另一方面,高浓度生物质炭可能在土壤微环境中形成“碱性热点”,导致局部土壤pH剧烈波动,扰动土壤–根际系统的微生态平衡[25]。此外,长期施用大量有机质可能破坏微生物群落结构,增强分解活动并释放腐殖酸、草酸等有机酸,从而抑制土壤pH的提升[26]。

|

图 6 生物质炭施用量与土壤pH变化之间的非线性剂量效应关系 Fig. 6 Nonlinear dose–response relationship between biochar application rate and change in soil pH |

生物质炭对土壤pH、EA及CEC的改良效果在不同的试验方法中存在显著差异,这表明试验方法的选择可能导致效应量的系统性偏差。具体而言,室内模拟试验中,生物质炭的改良效果更加显著,而田间试验中的效果相对较低且变异性更大。在室内模拟试验中,研究人员能够严格控制温度、水分、养分和反应时间等变量,并有效剔除外部干扰,从而放大了生物质炭的“改良效果”。此外,生物质炭与土壤的充分接触是通过机械混合实现的,这最大化了反应速率。因此,室内模拟试验能够在较短时间内显示出显著的改良效果。然而,这种模拟环境往往忽视了真实条件下多元生物地球化学过程与生物质炭的长期交互作用的复杂性,限制了研究结果的外推性[27]。相比之下,田间试验虽然更贴近实际应用,但其结果常受多重因素交叉影响,从而导致生物质炭pH调节效果的不确定性与区域差异。一方面,在田间环境中,生物质炭难以均匀分布,容易形成“空间热点”,从而削弱了整体施用效果;另一方面,降雨淋溶会加速碱性离子的垂直迁移,从而减弱其在表土层的持续效应。除此之外,作物根系活动、微生物群落演替及气候变异等长期生态过程,也可能干扰或掩盖生物质炭的直接效应[28]。

3.4 垂直剖面响应差异与结构优化效应的时空局限生物质炭对土壤酸化的改良在土壤剖面上表现出显著的垂直异质性:表层土壤pH的提升效果最为显著,而在深层土壤中的效果则大幅削弱。这表明,施用生物质炭改良土壤结构所发挥的缓冲效应具有一定的空间局限性。生物质炭在施用后主要滞留于表土层,除非采取深翻、机械混拌或借助生物通道等手段,否则难以自然迁移至深土层[29]。除物理迁移受限外,表层土壤通常具有更高的微生物活性、更密集的根系分布以及更频繁的有机质输入,这使得生物质炭与生物地球化学过程的耦合效率更高。而在深层土壤中,微生物丰度有限,且氧扩散与水分循环速率较慢,这限制了生物质炭的反应动力与功能发挥。此外,深层土壤初始缓冲能力较强,对土壤pH的变化反应较为迟缓,进一步削弱了生物质炭的改良效果[30]。从时间维度来看,结构优化效应通常需要长期的耦合演替过程才能显现。例如,土壤团聚体重组、水分保持能力增强及酸性离子缓慢迁移等过程,可能需要数季甚至数年才能产生显著差异。因此,短期试验或仅关注表土层采样的研究设计,可能低估了生物质炭在深层土壤中潜在的长期改良作用[31]。

3.5 区域适应性与全球推广路径全球约30% ~ 40% 的耕地面临不同程度的酸化威胁,严重影响作物产量与土壤生态功能。红壤作为全球分布最广的酸性土壤类型之一,主要分布于中国南方、东南亚、非洲中部及南美洲等湿热地区。由于其土壤黏性大、缓冲能力弱,酸化过程较为剧烈,治理难度也高于其他土壤类型[32]。本研究强调了在区域尺度实施“可持续土地管理(SLM)”策略时纳入生物质炭的必要性与可行性。对于酸碱缓冲能力较弱的红壤,可考虑较高施用量的生物质炭(15 ~ 25 t/hm2),以快速提高pH并缓解铝毒;而对于结构致密、保水性强的黏重红壤,则宜适度降低施用量(10 ~ 15 t/hm2),并与石灰或有机肥等改良措施结合,以实现养分调控与结构优化的协同增效。与此同时,为避免短期效应被放大或高浓度施用引发养分失衡,应在代表性酸化耕地开展长期定位监测,以确保生物质炭施用的科学性与可持续性[33]。在原料和工艺选择方面,低温热解(400 ~ 500 ℃)的农作物秸秆生物质炭通常富含碳酸盐及碱性阳离子,具备较强的pH缓冲能力与表面反应活性。通过掺混碱性矿物或进行表面功能团改性处理,可进一步增强其调酸效果。为降低物流和加工成本,建议遵循“就地资源–就地转化–就地还田”原则,在区域内推广小型炭化装置,推动农业废弃物的本地循环利用与价值再造[34]。从政策角度来看,推动生物质炭技术的大规模应用需要政府在经济激励、绿色战略和技术标准上提供系统支持。一方面,可通过财政补贴、税收减免或碳汇信用机制等措施,降低生物质炭施用的门槛;另一方面,建议将“生物质炭+石灰”或“生物质炭+有机肥”等组合方案纳入酸化土壤治理的区域技术体系,并配套技术标准及绿色认证制度,以提高政策可行性和农户认可度。在更宏观的层面,生物质炭的生态功能与联合国可持续发展目标(SDGs)中的“零土地退化”(SDG15)、“应对气候变化”(SDG13)以及“可持续农业”(SDG2)密切相关。作为兼具碳汇潜力与土壤调理能力的绿色技术,生物质炭在应对热带及亚热带酸性土壤退化问题时,具备显著的全球适用性与战略推广价值,为实现多目标政策提供了重要路径。

4 结论Meta分析结果表明,施用生物质炭显著改善红壤的理化性质,具体表现为土壤pH提高16.2%,交换性酸度降低48.3%,阳离子交换量提高31.0%。这些结果证明,生物质炭对酸化红壤具有稳定的提碱、降酸及养分保持作用。不同类型生物质炭对土壤的改良效果存在显著差异,其中木材和花生壳生物质炭对pH的提升最为显著,花生壳生物质炭在降低交换性酸度方面表现最佳,而粪便和小麦秸秆生物质炭在提高阳离子交换量方面最为突出。施用浓度对改良效果有重要影响,低浓度施用效果不明显,而中高浓度施用则显著提升土壤的理化性质。土壤pH随施用量的增加呈二次饱和曲线,施用量超过20 t/hm2后效果趋于平稳。长期试验显示,交换性酸度的改善具有较好的持续性,但pH和阳离子交换量的提升随时间推移逐渐减弱,表明需要关注生物质炭的持效性及再施策略。改良效果在0 ~ 20 cm表土层最为显著,表明该层为生物质炭作用的敏感带。室内模拟试验放大了生物质炭的效果,而田间试验中降雨、根系活动和微生物作用等因素削弱了生物质炭的效果。ARIMA模型预测结果表明,在现有施用强度下,红壤pH将趋于稳定,最终稳定值为5.2。为实现持续的土壤改良,建议开展为期5年以上的田间监测,并结合土壤理化性质和作物类型,制定区域化精准管理策略。

| [1] |

文慧颖, 吴华勇, 董岳, 等. 不同土地利用方式下南亚热带赤红壤酸化特征[J]. 土壤, 2023, 55(2): 372-378 DOI:10.13758/j.cnki.tr.2023.02.018 (  0) 0) |

| [2] |

吴道铭, 傅友强, 于智卫, 等. 我国南方红壤酸化和铝毒现状及防治[J]. 土壤, 2013, 45(4): 577-584 (  0) 0) |

| [3] |

Chen C, Dai Z Q, Cai P. Impact of biochar addition on the extractable forms of cadmium in red paddy soil aggregates[J]. Water, Air, & Soil Pollution, 2023, 234(4): 282 (  0) 0) |

| [4] |

明润廷, 万方, 那立苹, 等. 改良剂施用下的土壤降酸培肥效果——基于中国酸性土壤改良研究的Meta分析[J]. 土壤学报, 2025, 62(2): 400-410 (  0) 0) |

| [5] |

Chen C, Xiao W Y, Chen H Y H. Meta-analysis reveals global variations in plant diversity effects on productivity[J]. Nature, 2025, 638(8050): 435-440 (  0) 0) |

| [6] |

Wang X, Ding J L, Han L J, et al. Biochar addition reduces salinity in salt-affected soils with no impact on soil pH: A meta-analysis[J]. Geoderma, 2024, 443: 116845 (  0) 0) |

| [7] |

张楠海, 叶旭, 刘高祥, 等. 施用生物炭对中国农田土壤有机碳含量的影响——基于Meta分析[J]. 土壤通报, 2024, 55(2): 532-542 (  0) 0) |

| [8] |

胡仁, 龙巧玲, 王力敏, 等. 生物炭对酸性土壤改良效果及机制的研究进展[J]. 华中农业大学学报, 2025, 44(4): 11-21 (  0) 0) |

| [9] |

于晓娜, 张晓帆, 李志鹏, 等. 热解温度对花生壳生物炭产率及部分理化特性的影响[J]. 河南农业大学学报, 2017, 51(1): 108-114 (  0) 0) |

| [10] |

Liu Q M, He X Y, Wang K L, et al. Biochar drives humus formation during composting by regulating the specialized metabolic features of microbiome[J]. Chemical Engineering Journal, 2023, 458: 141380 (  0) 0) |

| [11] |

Li X, Li J, Zhao Z H, et al. Soil organic carbon and humus characteristics: Response and evolution to long-term direct/carbonized straw return to field[J]. Agronomy, 2024, 14(10): 2400 (  0) 0) |

| [12] |

杨宇, 李成蓉, 彭银, 等. 生物炭与有机肥施用对红壤理化性质及氮素径流损失的影响[J]. 中国土壤与肥料, 2023(4): 16-24 (  0) 0) |

| [13] |

Aamer M, Bilal Chattha M, Mahmood A, et al. Rice residue-based biochar mitigates N2O emission from acid red soil[J]. Agronomy, 2021, 11(12): 2462 (  0) 0) |

| [14] |

Chen C, Zhu H X, Lv Q, et al. Impact of biochar on red paddy soil physical and hydraulic properties and rice yield over 3 years[J]. Journal of Soils and Sediments, 2022, 22(2): 607-616 (  0) 0) |

| [15] |

朱进辉, 周旭姣, 王琦, 等. 生物炭–土壤结皮覆盖垄沟集雨种植对土壤物理和水力特性的影响[J/OL]. 草原与草坪, 2024: 1–14. (2024-11-18). https://kns.cnki.net/kcms/detail/62.1156.S.20241115.1655.002.html.

(  0) 0) |

| [16] |

沈文静, 刘英, 裴为豪, 等. 改性生物炭施加对耕地土壤性质潜在影响机制综述[J]. 江苏农业科学, 2025, 53(6): 15-23 (  0) 0) |

| [17] |

He L L, Zhao J, Wang M J, et al. Long-term successive seasonal application of rice straw-derived biochar improves the acidity and fertility of red soil in Southern China[J]. Agronomy, 2023, 13(2): 505 (  0) 0) |

| [18] |

孟艳, 沈亚文, 孟维伟, 等. 生物炭施用对农田土壤团聚体及有机碳影响的整合分析[J]. 环境科学, 2023, 44(12): 6847-6856 (  0) 0) |

| [19] |

杨哲, 赵保卫, 刘辉, 等. 玉米秸秆生物炭对休耕期农田地表反照率及热物理性质的影响[J]. 中国土壤与肥料, 2022(3): 101-109 (  0) 0) |

| [20] |

Qian X J, Li Q H, Chen H M, et al. Enhancing soil nitrogen retention capacity by biochar incorporation in the acidic soil of pomelo orchards: The crucial role of pH[J]. Agronomy, 2023, 13(8): 2110 (  0) 0) |

| [21] |

姚磊, 葛立超, 赵灿, 等. 木质纤维素类生物质热解转化研究进展[J]. 动力工程学报, 2024, 44(5): 665-680 (  0) 0) |

| [22] |

李晓春, 毕文龙, 王仁飞. 丛枝菌根真菌和生物炭对亚麻根系发育、汞吸收及土壤理化性质的影响[J]. 江苏农业科学, 2025, 53(6): 239-247 (  0) 0) |

| [23] |

Yang C D, Liu J J, Ying H C, et al. Soil pore structure changes induced by biochar affect microbial diversity and community structure in an Ultisol[J]. Soil and Tillage Research, 2022, 224: 105505 (  0) 0) |

| [24] |

胡慧聪, 唐朝生, 沈征涛, 等. 微生物诱导碳酸盐沉淀技术强化生物炭固定铅的效果及机理研究[J]. 环境科学学报, 2023, 43(5): 441-449 (  0) 0) |

| [25] |

黄清扬, 徐仁扣, 俞元春. 不同产地油菜秸秆制备的生物质炭对红壤酸度和土壤pH缓冲容量的影响[J]. 土壤通报, 2022, 53(4): 821-827 (  0) 0) |

| [26] |

康国栋, 魏家星, 邬梦成, 等. 有机物料施用对旱地红壤作物产量和有机质活性组分的影响[J]. 土壤, 2017, 49(6): 1084-1091 DOI:10.13758/j.cnki.tr.2017.06.003 (  0) 0) |

| [27] |

Yang L Y, Li S C, Ahmed W, et al. Exploring the relationship between biochar pore structure and microbial community composition in promoting tobacco growth[J]. Plants, 2024, 13(21): 2952 (  0) 0) |

| [28] |

陈香, 梁林洲, 董晓英, 等. 酸性土壤改良技术领域专利情报分析[J]. 中国土壤与肥料, 2023(5): 174-182 (  0) 0) |

| [29] |

杨铭, 王红军, 贾利元. 轮耕方式与生物炭还田对土壤碳氮组分及小麦产量的影响[J]. 江苏农业科学, 2024, 52(17): 246-252 (  0) 0) |

| [30] |

Fu H Y, Wang S, Zhang H, et al. Remediation of uranium-contaminated acidic red soil by rice husk biochar[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2022, 29(51): 77839-77850 (  0) 0) |

| [31] |

胡燕梅, 陈正发, 颜科宇, 等. 生物炭对红壤坡耕地土壤持水及入渗特性的影响[J]. 干旱地区农业研究, 2025, 43(2): 192-203 (  0) 0) |

| [32] |

王婷, 高磊, 魏馨冉, 等. 不同类型有机物料添加对红壤坡耕地土壤质量和花生产量的影响[J/OL]. 土壤学报, 2025: 1–12. (2025–06–24). https://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1119.P.20250623.1629.006.html.

(  0) 0) |

| [33] |

朱盼, 应介官, 彭抒昂, 等. 生物炭和石灰对红壤理化性质及烟草苗期生长影响的差异[J]. 农业资源与环境学报, 2015, 32(6): 590-595 (  0) 0) |

| [34] |

张继宁, 张鲜鲜, 孙会峰, 等. 秸秆热解炭化及还田应用过程碳足迹核算研究现状与展望[J/OL]. 应用与环境生物学报, 2025: 1–16. https://doi.org/10.19675/j.cnki.1006-687x.2024.08014.

(  0) 0) |

2. School of Ecology and Applied Meteorology, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China

2025, Vol. 57

2025, Vol. 57