2. 土壤与农业可持续发展全国重点实验室(中国科学院南京土壤研究所), 南京 211135;

3. 中国科学院大学, 北京 100049;

4. 中国科学院红壤生态实验站, 江西鹰潭 335211;

5. 新余市渝水区农业科学研究中心, 江西新余 338000

红壤作为我国热带、亚热带地区(主要分布于长江以南丘陵地带)的核心土壤资源[1],约占全国耕地面积的30%[2],是维系水稻、茶叶、柑橘等关键农产品生产的物质基础,对于保障国家粮食安全和维护亚热带生态系统稳定具有不可替代的作用。然而,伴随工业化进程加速与农业活动扩张,该区域正面临日益严重的重金属污染威胁[3]。中国红壤区因独特的地质背景(母质富集重金属)叠加高强度人为排放(采矿、冶炼、电子废弃物处置等),已成为镉(Cd)、砷(As)、铅(Pb)、铜(Cu)、锌(Zn)、铬(Cr)、汞(Hg)等重金属污染较重区域。2014年全国土壤污染调查显示,全国耕地土壤总的点位超标率为19.4%,其中以重金属污染为主,主要重金属污染物为Cd、Cu、As、Hg、Pb[4]。尤其在稻田生态系统中Cd的高生物有效性导致稻米污染事件频发,直接影响农产品质量安全,每年因土壤重金属污染造成的粮食减产超过1 000万t,经济损失约200亿元[5]。此外,土壤污染还导致土壤生态功能恶化,如受污染的红壤固碳能力显著衰退[6],其碳库损失量可达大气碳总量的5倍[7],进而产生“污染–土地退化–粮食质量下降”的恶性循环,威胁联合国可持续发展目标(SDGs)中“零饥饿”(SDG2)与“人类健康”(SDG3)的核心诉求[6]。

红壤固有的成土环境特性显著加剧了重金属污染的生态风险。首先,强酸性淋溶(pH通常 < 5.5)是红壤的典型特征,其直接后果是重金属溶解度的急剧升高。例如,Cd在酸性土壤条件下的生物有效性可比在碱性土壤中提升数倍[8],促使Cd2+更易被作物根系吸收;其次,红壤中有机质含量普遍偏低(< 20 g/kg),削弱了腐殖酸对重金属的络合能力,而铁铝氧化物虽可通过专性吸附固定部分重金属,却在酸性土壤环境中因质子竞争引发解吸–再活化现象[9]。更复杂的是,多金属复合污染在红壤区较为普遍,不同重金属间的拮抗或协同效应,如Cd等阳离子态重金属与As等含氧阴离子态类金属复合污染土壤,源于二者迥异的化学性质、复杂的交互作用进一步增加了治理难度[10]。这些特性共同导致重金属通过“土壤–作物–食物链”路径迁移富集,最终威胁红壤区的人体健康和生态风险[11-12];同时,重金属胁迫会破坏土壤微生物群落结构,降低酶活性(如脱氢酶、纤维素酶等活性),损害养分循环功能,最终触发生态系统级联退化[13]。

重金属污染土壤的治理修复与安全利用是保障区域农产品质量、推进农业可持续发展的重要环节。面对红壤区农田重金属污染的特殊性,本综述旨在系统整理红壤区农田重金属来源、迁移机制与修复技术研究进展,并提出适配红壤区生态系统的可持续解决方案。具体内容包括:①多尺度解析重金属污染源贡献率,量化工业排放、农业输入(含农业生产投入品与灌溉)及大气沉降对红壤区农田重金属负荷的定量影响;②阐明红壤区农田重金属迁移过程,剖析土壤酸化–有机质–矿物交互作用如何调控重金属形态转化及根际微域生物化学耦合机制;③评估受重金属污染农田治理修复与安全利用技术对红壤区农田污染治理的适配性,包括生物修复(植物修复、微生物修复)、农艺调控措施(叶面阻控、水肥管理和土壤钝化剂施用等)以及综合措施(生物联合、钝化–作物阻控联合与微生物–植物联合),构建“修复–生产”协同的生态盈利模式,最终推动红壤污染治理中工程化落地。

1 红壤区土壤重金属污染源与分布特征我国红壤区主要分布于长江以南的低山丘陵区[14],重金属污染呈现“工业主导、农业叠加、区域集聚”的复合特征[15]。重金属主要通过废气、废水及固体废物三条路径进入环境。从时间维度来看,1990—2015年我国重金属排放总量呈现指数级增长趋势,不同金属元素表现出差异化的污染特征。1980—2012年全国Hg累计排放量超过26 000 t,其中燃煤贡献率达90% 以上,且值得注意的是,随着污染治理设施的普及,Hg的排放形态发生显著转变——气态Hg排放占比从1980年的72% 降至2012年的35%,而固废Hg赋存量则相应增加至65%,这种形态转化延长了Hg的环境滞留时间,其会通过酸雨淋溶等过程形成二次污染[16]。Cd污染同样呈现快速增长态势,1990—2015年Cd排放总量从2 780 t猛增至34 239 t,增幅超过12倍,其中Zn、Pb、Cu等有色金属开采和冶炼是Cd污染的主要来源,占输入总量的63% 以上;在终端消费中,Cd主要用于镍镉电池和塑料添加剂等领域,由于回收率不足3%,约90% 的Cd最终进入固废系统,使得我国单位GDP的Cd排放强度达欧美国家的5倍~ 8倍[17]。Cr污染则呈现差异化分布特征,1990—2009年累计排放量31 080 t,大气排放以燃煤(46.6%)和燃油(30.5%)为主,水体排放则主要来自金属加工业(68%)和皮革业(20%)[18]。从空间维度来看,土壤Cd和Pb污染主要位于广西和福建,Cu污染主要位于湖北和江西,Zn污染主要位于福建和云南[19];Cr污染主要集中在江西福建交界、云南和四川,As污染位于云贵川三省交界,Hg污染主要分布在贵州、广东中部及福建[20]。在空间格局上,重金属排放呈现明显的“东高西低”分布,工业密集的东部沿海及矿产资源富集区构成污染热点,如湖南(有色金属)、贵州(Hg矿)等省排放强度显著高于西部,这种空间分异与区域经济发展水平、能源结构及产业布局密切相关[15]。

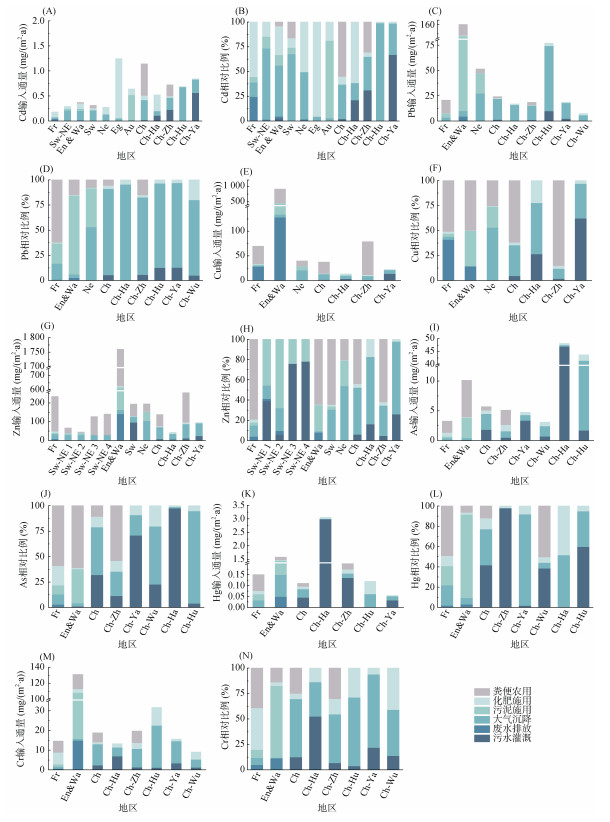

我国南方农田土壤重金属污染来源复杂多样,主要包括大气沉降、粪便农用、化肥施用、污水灌溉和污泥利用等途径,呈现“大气沉降主导、农业输入协同”的复合特征[21-22]。本文总结了国内外农田土壤重金属输入清单(图 1),结果表明,大气沉降是南方农田As、Cd、Cr、Pb、Zn等重金属最主要的输入途径,贡献率达46% ~ 85%,尤其对于Cr、Pb,该输入占比分别高达57% 和85%(图 1D、图 1N)。而畜禽粪便农用是农田重金属Cu的主要来源,占总输入的62%,这一现象在南方农业发达地区尤为突出。化肥施用方面,磷肥和复合肥是重金属的重要载体,其中磷肥中的Cd含量尤为引人关注,尽管我国磷肥Cd含量普遍低于国际水平,但长期施用仍导致土壤Cd累积风险加剧[37]。污水灌溉在2013年被禁止前曾是南方部分地区农田重金属的重要输入途径[38],尤其在珠江三角洲等工业密集区,污灌区土壤中Cd和Pb的含量可达背景值的10倍以上。污泥利用虽对农田重金属贡献率较低(< 0.5%),但其富含的Zn和Cu在南方酸性红壤中更易活化,潜在生态风险不容忽视。与国外相比,我国南方红壤区农田重金属输入具有显著的地域特征。欧洲国家的农田重金属输入以化肥和有机废弃物为主(图 1),其中磷肥贡献的Cd输入量甚至超过大气沉降,而我国则以大气沉降和污水灌溉为主,这与快速工业化进程和密集农业生产模式密切相关。这种“高输入–高活性”的耦合效应,使得我国南方红壤区重金属污染治理面临比欧美国家更为复杂的挑战。

|

((Cd(A、B)、Pb(C、D)、Cu(E、F)、Zn(G、H)、As(I、J)、Hg(K、L)和Cr(M、N))。横坐标中,Fr代表法国[23];Sw-NE代表瑞士西北部(1、2、3、4分别代表谷物、蔬菜、草甸、玉米的种植区)[24];En & Wa代表英格兰和威尔士[25];Sw代表瑞士[26];Ne代表荷兰[27];Eg代表埃及[28];Au代表澳大利亚[29];Ch代表中国[30];Ch-Ha代表中国海南[31];Ch-Zh代表中国浙江[32];Ch-Hu代表中国湖南[33];Ch-Ya代表中国长江三角洲[34];Ch-Wu代表中国乌蒙山[35];Ch-Ji代表中国江西[36]) 图 1 全球农业生态系统重金属输入通量与相对比例 Fig. 1 Global input fluxes and relative proportions of heavy metals in agricultural ecosystems |

我国土壤重金属污染呈现显著的空间分异特征,整体表现为“东南高、西北低”的分布格局,其中南方红壤区(长江以南丘陵地带)因独特的地质背景、密集的工业活动及酸性土壤环境,成为全国重金属污染最严重的区域。基于全国土壤污染调查与多源数据整合的研究发现,胡焕庸线东南侧集中了全国90% 的重金属超标点位,而南方红壤区以不足全国30% 的耕地承载了65% 的超标点位,形成了以Cd、As、Pb、Hg为主的多金属复合污染热点[39]。其中,Cd污染在南方地区尤为突出,显著高于全国点位超标率均值(7.0%),如湖南、广东、广西、福建等省农田土壤中Cd污染水平已达到重度甚至极重度水平,而湖南稻田不仅土壤中Cd的平均含量显著高于全国平均水平,稻米中Cd的超标率还高达33.5%,部分地区的稻米Cd含量甚至超过国家食品安全标准限值的2.45倍,导致“Cd米”事件频发[15]。此外,Pb污染在南方地区同样不容忽视,特别是在福建和广西,稻米中Pb的平均含量分别达到1.3 mg/kg和1.12 mg/kg,远超国家限值(0.2 mg/kg)[15]。As污染则呈现地质背景与人为活动的双重驱动,云南、广西因富As岩层风化形成天然高本底区(背景值70.6 mg/kg),而湖南水口山、广东韶关等矿区因采矿排放使土壤As超标率达5.5%,广东乐昌稻米As含量甚至超标4.9倍[40]。Hg污染呈点状爆发,贵州铜仁万山Hg矿土壤总Hg和甲基Hg含量分别高达2.16 ~ 631.31 mg/kg和0.09 ~ 2.74 μg/kg [41]。

2 重金属在红壤中的环境化学行为红壤区农田土壤酸性强,土壤重金属活性会随着土壤氧化–还原条件改变而变化。淹水会使土壤中氧气迅速消耗,土壤pH升高,氧化还原电位(Eh)下降,铁锰氧化物或氢氧化物、硫酸盐等会被作为电子受体在生物/非生物作用下相继发生还原。硫酸盐还原生成S2–/HS–,能与Hg2+、Cu2+、Pb2+、Cd2+、Zn2+等亲硫重金属离子形成金属硫化物,降低其重金属活性;不同金属硫化物的溶度积(Ksp)不同,其溶度积由小到大依次为HgS(Ksp= –39.5)、CuS(Ksp= –22.3)、CdS(Ksp= –14.4)、PbS(Ksp= –14.0)、ZnS(Ksp= –11.5);除此之外,土壤淹水还可以还原溶解土壤铁锰氧化物,释放出大量的Mn2+和Fe2+,也会生成FeS(Ksp= –3.6)或MnS(Ksp=0.2)[42]。由于不同亲硫重金属与S2–/HS–结合能力不同,因此土壤中重金属和硫酸盐含量会影响土壤还原条件下重金属的溶解度。当硫酸盐含量超过所有亲硫重金属时,硫酸盐还原生成金属硫化物,土壤中重金属溶解度下降;当亲硫重金属含量超过硫酸盐时,硫酸盐还原产生的S2–/HS–不足以形成所有的金属硫化物,较低Ksp的亲硫重金属会首先溶解[43-44]。当稻田土壤排水氧化后,土壤pH降低,硫化重金属会发生氧化溶解,重新释放出金属阳离子,特别是红壤的酸性淋溶环境(pH通常 < 5.5),土壤重金属的溶解度大幅上升。以Cd为例,pH下降1个单位,Cd向土壤溶液的分配就会提高3倍~ 4倍[44]。土壤pH与可交换态Cd含量呈极显著负相关,当pH从5.0上升至7.0时,可交换态Cd含量降低15%,水稻籽粒Cd含量降低80% [45]。当稻田长期淹水时,硫化物主导的重金属固定显著降低其生物有效性,然而排水落干期引发的环境剧变彻底逆转这一过程。土壤复氧(Eh > 200 mV)首先导致金属硫化物氧化溶解(如CdS + 2O2 → Cd2+ + SO42–),释放大量重金属阳离子;同时土壤pH骤降至4.5 ~ 5.0的强酸性范围,触发铁铝氧化物从无定形态(如水铁矿)向稳定晶型(如针铁矿、赤铁矿)的转化[44]。这种晶型重组伴随配位点消失与比表面积锐减(达50% ~ 70%),迫使原吸附于氧化物表面的Cd2+、Cu2+等离子解吸释放,此时解离的重金属阳离子(如Cu2+、Zn2+)在酸性环境中更易水解为高活性形态(CuOH+)[46],显著提升水稻根系吸收效率,最终形成“硫化物溶解–氧化物解吸–pH协同活化”的三重释放效应,使土壤重金属生物有效性在排水期达到峰值,构成稻米重金属超标的核心生态风险。

铁铝氧化物作为红壤中重金属固定的关键载体,其吸附–解吸行为受土壤pH波动与氧化还原交替作用的深刻调控,形成动态的“固定–释放”。针铁矿(α-FeOOH)和赤铁矿(α-Fe2O3)通过专性吸附有效固定AsO43–、CrO42–等金属阴离子。然而,当土壤氧化还原电位降低后(如稻田淹水),Fe3+还原为Fe2+,导致铁氧化物溶解,引发结合态As释放,这种现象在红壤区双季稻种植中尤为显著[47],导致农田Cd、As复合污染治理难度极高。

有机质匮乏(平均含量 < 20 g/kg)进一步削弱红壤的污染缓冲能力[48]。Cd化学形态模型预测表明,当土壤pH < 6.0时,Cd主要与土壤有机质结合;腐殖酸可通过羧基、酚羟基络合重金属,但红壤区较低的有机碳储量导致Cd等重金属溶解态含量显著增加,例如,爱尔兰土壤因有机质含量高(有机碳平均含量达56.53 g/kg),尽管总Cd含量较高,但Cd被大量吸附于腐殖酸和富里酸组分(占比61.1%),导致生物有效性远低于总Cd含量较低但有机质贫乏的我国南方红壤(有机碳平均仅14.76 g/kg)[49]。另外,红壤区重金属污染常表现为多元素复合特征,从空间分布上来看,Cd、Hg、Zn、Pb具有相似的强空间分异性[15],进一步增加了治理难度。

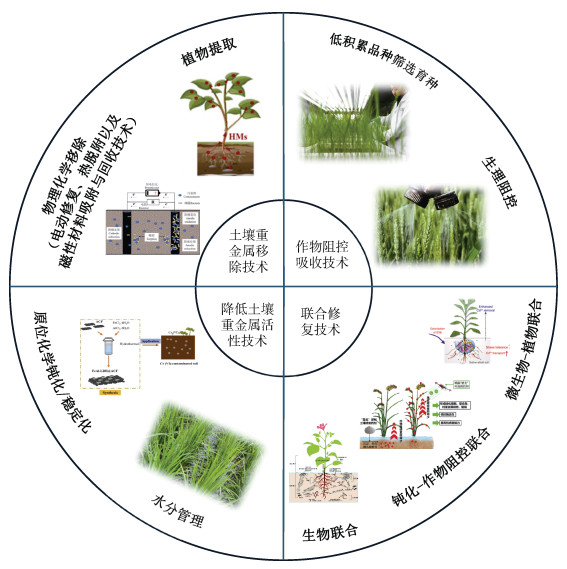

3 农田红壤重金属污染治理技术针对红壤区重金属污染土壤的特点(强酸性、低有机质、多金属复合污染),修复技术主要围绕3条核心路径展开:彻底移除土壤重金属、作物阻控吸收以及降低重金属在土壤环境中的生物有效性(图 2)。但各类技术在红壤环境中的适用性、效率及可持续性存在显著差异,需结合污染程度、土壤特性及农业生产目标进行针对性选择(表 1)。

|

图 2 红壤重金属治理技术 Fig. 2 Remediation techniques of heavy metals for red soil |

|

|

表 1 红壤重金属治理技术 Table 1 Remediation techniques of heavy metals for red soil |

该路径旨在将重金属永久性地从土壤系统中清除,主要包括植物提取与物理化学移除技术。植物提取技术是提通过植物及其根际微生物体系吸收或固定土壤重金属并通过收获植物移出土壤的技术。其在土壤重金属污染修复方面展现出良好的应用前景。红壤区已筛选出多种适配的超富集植物,如As超富集植物蜈蚣草[50]、Cd/Zn超富集植物东南景天[51]和伴矿景天[67]、Cd超积累植物宝山堇菜[52]和钻叶紫菀[68]、Cr超积累植物李氏禾[53]等已被广泛报道及应用,其他如龙葵对Cd也有较强富集能力[69]。然而,植物修复面临修复周期长、效率相对较低以及深度污染土壤修复效果不佳等挑战。为提高修复效率,常辅以螯合剂(如EDTA)或植物激素(如IAA)来活化土壤重金属,促进植物吸收。

物理化学移除技术包括电动修复、热脱附以及磁性材料吸附与回收技术。电动修复是通过在污染土壤两侧施加直流电场,驱动重金属离子向电极定向迁移,最终在电极区富集并移除[54]。该技术对低渗透性的黏质红壤较为适用,修复效率受电压梯度、电极材料、电解质类型等影响显著,且高能耗、电极区沉淀以及可能造成的土壤理化性质改变是其局限。热脱附技术主要针对挥发性重金属(如Hg、As),通过加热土壤(通常至400 ~ 450℃)使重金属以气态形式挥发分离[55]。但该技术能耗极高,可能破坏土壤有机质和土壤结构,在农业土壤污染修复中应用受限。磁性材料吸附与回收技术是利用功能化磁性纳米材料的高比表面积、强吸附能力和磁响应特性,将其施入土壤吸附固定重金属,随后通过外加磁场高效回收负载材料[56]。该技术在复杂多相的红壤环境中应用尚处于探索阶段,面临材料分散性、回收率及成本等挑战。

3.2 作物阻控吸收技术作物阻控吸收技术通过调控作物生理过程或根际环境,阻断或减少重金属向可食部位转移,以保障农产品安全。其尤其适用于中轻度污染农田的安全利用。该技术主要包括低积累品种的筛选与育种和外源施用有益元素或化合物的生理阻控。不同作物种类及同种作物不同品种(基因型)对重金属的吸收、转运和分配存在显著遗传差异,通过大规模田间筛选,目前已鉴定出多种重金属低积累水稻、小麦和蔬菜品种[57]。此外,分子育种技术通过调控关键基因(如敲除水稻Cd吸收基因OsNramp5,过表达液泡区隔化基因OsHMA3,下调籽粒转运基因OsLCT1),可显著降低籽粒中Cd含量,为红壤区安全种植提供了基因资源。生理阻控是通过外源添加有益元素或化合物(如硅、硒、花青素等),在生理生化层面抑制重金属吸收和转运[58],其机制包括:①上调细胞壁合成相关基因表达,增加木质素、果胶和半纤维素含量,增强细胞壁对重金属的固定;②促进植物螯合肽(PCs)合成及重金属向液泡的区隔化;③下调重金属转运蛋白基因表达,减少根系吸收;④竞争重金属转运通道[70-71]。

3.3 降低土壤重金属活性技术降低土壤重金属活性技术,主要通过改变土壤环境条件或添加钝化材料,将重金属转化为生物有效性低、迁移性差的形态(如残渣态、硫化物态、稳定结合态),从而减少其向作物和地下水的迁移风险。该技术主要包括水分管理和原位化学钝化/稳定化技术。水分管理是通过调控农田(尤其是稻田)水分状况改变土壤氧化还原电位和pH,从而影响重金属形态[59]。淹水还原条件促进Cd、Pb等亲硫重金属形成硫化物沉淀(CdS、PbS),显著降低其有效性。然而,淹水同时促进铁氧化物还原溶解及As(Ⅴ) 还原为移动性更强的As(Ⅲ),导致稻米As积累增加[72]。为解决Cd与As在水稻籽粒中积累的“拮抗”矛盾,相关研究提出了优化水分管理模式:①分段式水分管理,关键生育期精准调控,如营养生长期控水(影响As积累),灌浆期淹水(显著降低Cd积累);②淹水–落干交替;③喷灌,水分管理成本低、操作性强,是红壤稻区降低Cd积累的实用方法[73]。

原位化学钝化/稳定化技术是指向污染土壤中添加钝化剂,通过吸附、沉淀、络合、离子交换等作用固定重金属。红壤区常用钝化剂包括:碱性物质(石灰、钙镁磷肥等),其通过提高土壤pH,可显著降低阳离子重金属生物有效性,是原位化学钝化/稳定化重金属最有效的手段[60];磷酸盐材料(羟基磷灰石、磷矿粉等),其可通过静电作用、离子交换、表面络合及形成难溶性磷酸盐沉淀固定重金属,同时提供磷素养分[74];黏土矿物(海泡石、膨润土、凹凸棒土等),其利用大比表面积和负电荷表面吸附固定重金属[61];有机物料,如生物质炭具有丰富的孔隙和高碳含量,可通过提高pH、阳离子交换、表面络合、沉淀等作用固定重金属,同时可改良土壤结构;粪肥堆肥,则通过提供有机质络合重金属[75]。此外,为克服单一材料局限,解决复合污染问题(如Cd-As复合污染),研究者开发了多种功能化/改性材料,如水滑石系列材料(LDHs)、零价铁改性生物质炭、针铁矿改性生物质炭、巯基改性蒙脱石等[62-64]。总体上,钝化修复操作简便,成本相对较低,适用于大面积中轻度污染农田,但其效果可能随土壤老化、pH波动而减弱,需长期监测其稳定性。

3.4 联合修复技术单一技术往往难以高效、经济、可持续地解决红壤区复杂的重金属污染问题。联合修复通过整合多种技术优势,实现协同增效,主要有钝化–作物阻控联合、生物联合以及微生物–植物联合等技术[65]。例如,土壤钝化剂降低土壤重金属活性的同时,种植低积累作物可同步降低作物重金属吸收[66]。土壤活化剂配合超富集植物,提高植物提取移除效率;超富集植物接种植物根际促生菌或丛枝菌根真菌,一方面促进植物生长,增强其耐受性,另一方面通过微生物分泌物活化或钝化重金属,提高植物修复效率[65]。红壤区重金属修复技术选择需遵循“风险导向、因地制宜、技术集成”原则。对于重度点源污染,物理移除技术或植物提取技术具有一定潜力,但成本较高;中轻度大面积污染的安全利用是核心需求,低积累品种选育结合生理阻控和农艺调控是经济有效的策略,辅以钝化剂可长效稳定土壤重金属;复合污染及深层修复则需依赖技术耦合。

4 研究挑战与展望尽管红壤重金属污染修复技术已取得了显著的进展,但在实际应用中仍面临以下核心挑战:

1) 源头管控与多源协同治理体系尚未健全。目前主流修复技术仍以末端治理为导向,未能有效嵌入红壤区重金属“大气–水体–土壤–生物”多介质迁移链条。红壤区重金属输入途径多样,涵盖矿山排水、农业投入品残留、工业排放及远距离大气沉降等多重来源,亟需构建覆盖“监测–溯源–阻断”的源头防控体系。此外,跨区域大气沉降带来的外源输入问题,亟待通过建立区域协同政策机制与行业标准联动机制予以应对,推动形成“属地治理+区域协同”的综合治理模式。

2) 复合污染修复存在显著的拮抗效应。我国红壤区普遍存在Cd-As-Pb等多元素复合污染,由于各元素在土壤环境中呈现差异化的化学行为(如Cd2+与AsO43–在吸附位点上的竞争、pH依赖的溶解性差异等),导致单一修复材料或技术难以实现同步高效修复。例如,碱性钝化剂可有效抑制Cd活性,却可能促进As的溶出,这种元素间的拮抗作用严重制约了修复技术的协同增效,迫切需要发展多靶向、多机制协同的修复策略。

3) 长期修复效果的稳定性与生态副作用问题突出。红壤本身具有酸化趋势明显、铁铝氧化物含量高、干湿交替频繁等特点,显著影响钝化材料的稳定性和时效性。在氧化还原交替条件下,固定态重金属可能因铁锰氧化物溶解而再次活化。此外,植物修复技术虽具生态友好性,但超富集植物收获后的生物质处置仍缺乏可持续方案,如直接焚烧可能造成重金属高温挥发与二次释放,堆肥处理则面临重金属进入农林循环系统的风险,因此迫切需要探讨和发展安全、经济且规模化的闭环处置路径。

针对上述挑战,未来红壤重金属污染治理与修复需聚焦以下创新路径:

1) 研发红壤适配性功能材料。充分利用红壤富含铁铝氧化物的特性,开发基于本地资源的功能化/改性材料(如铁基生物质炭、铝改性黏土矿物、红壤负载型复合材料等),通过表面修饰、结构调控与功能复合,增强对特定重金属的靶向固定能力,并提升材料在酸性环境中的稳定性。

2) 构建智能化监测与动态调控体系。通过布设土壤Eh-pH-重金属多参数原位传感器网络,实现污染动态的实时感知与预警;进一步耦合机器学习算法与地球化学模型(如PHREEQC、Visual MINTEQ),模拟预测不同环境条件下钝化剂的长期演化行为与重金属形态转化轨迹,为修复方案的动态优化提供决策支持。

3) 推动修复模式向全链条体系升级。突破当前以末端治理为主的技术范式,构建“源头阻控–过程阻断–末端治理”一体化技术体系。具体包括:通过产业布局优化与清洁生产强化源头阻控;利用生态拦截带与微生物屏障实现过程阻断;结合精准修复技术完成末端治理。最终通过环境科学、信息科学、政策管理等多学科交叉,政府、企业、科研机构与社区等多主体协同,支撑联合国可持续发展目标(SDGs)中“零饥饿”(通过保障土壤健康与粮食安全)和“清洁土壤”目标的实现。

| [1] |

杨馨, 徐灵颖, 夏龙龙, 等. 南方酸性红壤区长期秸秆炭化还田的土壤固碳效应差异[J]. 土壤学报, 2025, 62(5): 1435-1448 (  0) 0) |

| [2] |

尹珂, 任思敏. 南方红壤丘陵生态脆弱区耕地利用集约度变化及其驱动因素[J]. 农业与技术, 2024, 44(5): 53-58 (  0) 0) |

| [3] |

Huang Y, Wang L Y, Wang W J, et al. Current status of agricultural soil pollution by heavy metals in China: A meta-analysis[J]. Science of the Total Environment, 2019, 651: 3034-3042 DOI:10.1016/j.scitotenv.2018.10.185 (  0) 0) |

| [4] |

全国土壤污染状况调查公报[J]. 中国环保产业, 2014(5): 10–11.

(  0) 0) |

| [5] |

杨雳, 白宗旭, 薄文浩, 等. 中国农田土壤重金属污染分析与评价[J]. 环境科学, 2024, 45(5): 2913-2925 (  0) 0) |

| [6] |

Hou D Y, O'Connor D, Igalavithana A D, et al. Metal contamination and bioremediation of agricultural soils for food safety and sustainability[J]. Nature Reviews Earth & Environment, 2020, 1(7): 366-381 (  0) 0) |

| [7] |

Le Quere C, Andrew R M, Friedlingstein P, et al. Global carbon budget 2018[J]. Earth System Science Data, 2018, 10(4): 2141-2194 DOI:10.5194/essd-10-2141-2018 (  0) 0) |

| [8] |

Shahid M, Dumat C, Khalid S, et al. Cadmium bioavailability, uptake, toxicity and detoxification in soil-plant system[J]. Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 2017, 241: 73-137 (  0) 0) |

| [9] |

Yan Y P, Wan B, Mansor M, et al. Co-sorption of metal ions and inorganic anions/organic ligands on environmental minerals: A review[J]. Science of the Total Environment, 2022, 803: 149918 DOI:10.1016/j.scitotenv.2021.149918 (  0) 0) |

| [10] |

Lin M T, Ma S R, Liu J, et al. Remediation of arsenic and cadmium co-contaminated soil: A review[J]. Sustainability, 2024, 16(2): 687 DOI:10.3390/su16020687 (  0) 0) |

| [11] |

Hou D Y, Jia X Y, Wang L W, et al. Global soil pollution by toxic metals threatens agriculture and human health[J]. Science, 2025, 388(6744): 316-321 DOI:10.1126/science.adr5214 (  0) 0) |

| [12] |

Shahid M, Natasha, Dumat C, et al. Ecotoxicology of heavy metal(loid)-enriched particulate matter: Foliar accumulation by plants and health impacts[J]. Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 2021, 253: 65-113 (  0) 0) |

| [13] |

Li X, Feng C L, Lei M, et al. Bioremediation of organic/heavy metal contaminants by mixed cultures of microorganisms: A review[J]. Open Chemistry, 2022, 20(1): 793-807 DOI:10.1515/chem-2022-0198 (  0) 0) |

| [14] |

张紫薇, 赵文俊, 李奇, 等. 表层土壤结构对红壤坡耕地产流及产沙过程的影响[J]. 土壤学报, 2024, 61(2): 434-444 (  0) 0) |

| [15] |

Wang C C, Zhang Q C, Yan C G, et al. Heavy metal(loid)s in agriculture soils, rice, and wheat across China: Status assessment and spatiotemporal analysis[J]. Science of the Total Environment, 2023, 882: 163361 DOI:10.1016/j.scitotenv.2023.163361 (  0) 0) |

| [16] |

Huang Y, Deng M H, Li T Q, et al. Anthropogenic mercury emissions from 1980 to 2012 in China[J]. Environmental Pollution, 2017, 226: 230-239 DOI:10.1016/j.envpol.2017.03.059 (  0) 0) |

| [17] |

Shi J J, Shi Y, Feng Y L, et al. Anthropogenic cadmium cycles and emissions in Mainland China 1990–2015[J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 230: 1256-1265 DOI:10.1016/j.jclepro.2019.05.166 (  0) 0) |

| [18] |

Cheng H G, Zhou T, Li Q, et al. Anthropogenic chromium emissions in China from 1990 to 2009[J]. PLoS One, 2014, 9(2): e87753 DOI:10.1371/journal.pone.0087753 (  0) 0) |

| [19] |

Wu Y F, Li X, Yu L, et al. Review of soil heavy metal pollution in China: Spatial distribution, primary sources, and remediation alternatives[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2022, 181: 106261 DOI:10.1016/j.resconrec.2022.106261 (  0) 0) |

| [20] |

陈文轩, 李茜, 王珍, 等. 中国农田土壤重金属空间分布特征及污染评价[J]. 环境科学, 2020, 41(6): 2822-2833 (  0) 0) |

| [21] |

Shi T R, Ma J, Wu X, et al. Inventories of heavy metal inputs and outputs to and from agricultural soils: A review[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2018, 164: 118-124 DOI:10.1016/j.ecoenv.2018.08.016 (  0) 0) |

| [22] |

Peng H, Chen Y L, Weng L P, et al. Comparisons of heavy metal input inventory in agricultural soils in North and South China: A review[J]. Science of the Total Environment, 2019, 660: 776-786 DOI:10.1016/j.scitotenv.2019.01.066 (  0) 0) |

| [23] |

Belon E, Boisson M, Deportes I Z, et al. An inventory of trace elements inputs to French agricultural soils[J]. Science of the Total Environment, 2012, 439: 87-95 DOI:10.1016/j.scitotenv.2012.09.011 (  0) 0) |

| [24] |

Keller A, Schulin R. Modelling regional-scale mass balances of phosphorus, cadmium and zinc fluxes on arable and dairy farms[J]. European Journal of Agronomy, 2003, 20(1/2): 181-198 (  0) 0) |

| [25] |

Nicholson F A, Smith S R, Alloway B J, et al. An inventory of heavy metals inputs to agricultural soils in England and Wales[J]. Science of the Total Environment, 2003, 311(1/2/3): 205-219 (  0) 0) |

| [26] |

Keller A, von Steiger B, van der Zee S E A T M, et al. A stochastic empirical model for regional heavy-metal balances in agroecosystems[J]. Journal of Environmental Quality, 2001, 30(6): 1976-1989 DOI:10.2134/jeq2001.1976 (  0) 0) |

| [27] |

Moolenaar S W, Lexmond T M. Heavy-metal balances of agro-ecosystems in the Netherlands[J]. Netherlands Journal of Agricultural Science, 1998, 46(2): 171-192 DOI:10.18174/njas.v46i2.489 (  0) 0) |

| [28] |

Salman S A, Elnazer A A, El Nazer H A. Integrated mass balance of some heavy metals fluxes in Yaakob village, south Sohag, Egypt[J]. International Journal of Environmental Science and Technology, 2017, 14(5): 1011-1018 DOI:10.1007/s13762-016-1200-3 (  0) 0) |

| [29] |

de Vries W, McLaughlin M J. Modeling the cadmium balance in Australian agricultural systems in view of potential impacts on food and water quality[J]. Science of the Total Environment, 2013, 461/462: 240-257 DOI:10.1016/j.scitotenv.2013.04.069 (  0) 0) |

| [30] |

Luo L, Ma Y B, Zhang S Z, et al. An inventory of trace element inputs to agricultural soils in China[J]. Journal of Environmental Management, 2009, 90(8): 2524-2530 DOI:10.1016/j.jenvman.2009.01.011 (  0) 0) |

| [31] |

Jiang W, Hou Q Y, Yang Z F, et al. Annual input fluxes of heavy metals in agricultural soil of Hainan Island, China[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2014, 21(13): 7876-7885 DOI:10.1007/s11356-014-2679-0 (  0) 0) |

| [32] |

Shi T R, Ma J, Wu F Y, et al. Mass balance-based inventory of heavy metals inputs to and outputs from agricultural soils in Zhejiang Province, China[J]. Science of the Total Environment, 2019, 649: 1269-1280 DOI:10.1016/j.scitotenv.2018.08.414 (  0) 0) |

| [33] |

Yi K X, Fan W, Chen J Y, et al. Annual input and output fluxes of heavy metals to paddy fields in four types of contaminated areas in Hunan Province, China[J]. Science of the Total Environment, 2018, 634: 67-76 DOI:10.1016/j.scitotenv.2018.03.294 (  0) 0) |

| [34] |

Hou Q Y, Yang Z F, Ji J F, et al. Annual net input fluxes of heavy metals of the agro-ecosystem in the Yangtze River Delta, China[J]. Journal of Geochemical Exploration, 2014, 139: 68-84 DOI:10.1016/j.gexplo.2013.08.007 (  0) 0) |

| [35] |

郑勇军, 谷丰, 金立新, 等. 西南乌蒙山区典型耕地土壤重金属含量及其来源分析[J]. 环境污染与防治, 2023, 45(6): 829-836 (  0) 0) |

| [36] |

Mi Y Z, Zhou J, Liu M L, et al. Machine learning method for predicting cadmium concentrations in rice near an active copper smelter based on chemical mass balance[J]. Chemosphere, 2023, 319: 138028 DOI:10.1016/j.chemosphere.2023.138028 (  0) 0) |

| [37] |

余垚, 朱丽娜, 郭天亮, 等. 我国含磷肥料中镉和砷土壤累积风险分析[J]. 农业环境科学学报, 2018, 37(7): 1326-1331 (  0) 0) |

| [38] |

刘虹桥. 国务院明文禁止污水灌溉耕地[J]. 党建文汇月刊, 2013(3): 7 (  0) 0) |

| [39] |

Yang Q Q, Li Z Y, Lu X N, et al. A review of soil heavy metal pollution from industrial and agricultural regions in China: Pollution and risk assessment[J]. Science of the Total Environment, 2018, 642: 690-700 DOI:10.1016/j.scitotenv.2018.06.068 (  0) 0) |

| [40] |

Shi J D, Zhao D, Ren F T, et al. Spatiotemporal variation of soil heavy metals in China: The pollution status and risk assessment[J]. Science of the Total Environment, 2023, 871: 161768 DOI:10.1016/j.scitotenv.2023.161768 (  0) 0) |

| [41] |

Chen M, Kong Y K, Zheng W X, et al. Accumulation and risk assessment of mercury in soil as influenced by mercury mining/smelting in Tongren, Southwest China[J]. Environmental Geochemistry and Health, 2024, 46(3): 83 DOI:10.1007/s10653-024-01860-4 (  0) 0) |

| [42] |

Fulda B, Voegelin A, Kretzschmar R. Redox-controlled changes in cadmium solubility and solid-phase speciation in a paddy soil as affected by reducible sulfate and copper[J]. Environmental Science & Technology, 2013, 47(22): 12775-12783 (  0) 0) |

| [43] |

Huang H, Ji X B, Cheng L Y, et al. Free radicals produced from the oxidation of ferrous sulfides promote the remobilization of cadmium in paddy soils during drainage[J]. Environmental Science & Technology, 2021, 55(14): 9845-9853 (  0) 0) |

| [44] |

汪鹏, 赵方杰. 土壤–水稻系统中镉迁移与阻控[J]. 南京农业大学学报, 2022, 45(5): 990-1000 (  0) 0) |

| [45] |

陈楠, 张昊, 杨慧敏, 等. 土壤pH对土壤镉形态及稻米镉积累的影响[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版), 2018, 44(2): 176–182, 209 (  0) 0) |

| [46] |

周代华, 李学垣, 徐凤琳. 电解质浓度对铁、铝氧化物表面解吸重金属离子的影响及原因[J]. 科学通报, 1995, 40(22): 2088-2090 (  0) 0) |

| [47] |

Xu X W, Chen C, Wang P, et al. Control of arsenic mobilization in paddy soils by manganese and iron oxides[J]. Environmental Pollution, 2017, 231: 37-47 DOI:10.1016/j.envpol.2017.07.084 (  0) 0) |

| [48] |

Fest E P M J, Temminghoff E J M, Comans R N J, et al. Partitioning of organic matter and heavy metals in a sandy soil: Effects of extracting solution, solid to liquid ratio and pH[J]. Geoderma, 2008, 146(1/2): 66-74 (  0) 0) |

| [49] |

Zhang N C, Lv C, Li Y, et al. Geochemical-integrated machine learning approach predicts the distribution of cadmium speciation in European and Chinese topsoils[J]. Communications Earth & Environment, 2025, 6: 548 (  0) 0) |

| [50] |

Ma L Q, Komar K M, Tu C, et al. A fern that hyperaccumulates arsenic[J]. Nature, 2001, 409(6820): 579 DOI:10.1038/35054664 (  0) 0) |

| [51] |

Hu J L, Wu S C, Wu F Y, et al. Arbuscular mycorrhizal fungi enhance both absorption and stabilization of Cd by Alfred stonecrop (Sedum alfredii Hance) and perennial ryegrass (Lolium perenne Hance) in a Cd-contaminated acidic soil[J]. Chemosphere, 2013, 93(7): 1359-1365 DOI:10.1016/j.chemosphere.2013.07.089 (  0) 0) |

| [52] |

Liu W, Shu W S, Lan C Y. Viola baoshanensis, a plant that hyperaccumulates cadmium[J]. Chinese Science Bulletin, 2004, 49(1): 29-32 DOI:10.1007/BF02901739 (  0) 0) |

| [53] |

Liu J, Duan C Q, Zhang X H, et al. Potential of Leersia hexandra Swartz for phytoextraction of Cr from soil[J]. Journal of Hazardous Materials, 2011, 188(1/2/3): 85-91 (  0) 0) |

| [54] |

陈海峰, 周东美, 仓龙. 垂直电场对重金属络合物在土壤中迁移过程的影响[J]. 中国环境科学, 2006, 26(S1): 78-82 (  0) 0) |

| [55] |

Chang T C, Yen J H. On-site mercury-contaminated soils remediation by using thermal desorption technology[J]. Journal of Hazardous Materials, 2006, 128(2/3): 208-217 (  0) 0) |

| [56] |

尹进良, 焦朋朋, 陈洪凯, 等. 磁性吸附剂Fe3O4@SiO2-NH2对矿区镉污染土壤的修复[J]. 兰州大学学报(自然科学版), 2025, 61(1): 136-142 (  0) 0) |

| [57] |

Zhang L G, Zhang C, Du B Y, et al. Effects of node restriction on cadmium accumulation in eight Chinese wheat (Triticum turgidum) cultivars[J]. Science of the Total Environment, 2020, 725: 138358 DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.138358 (  0) 0) |

| [58] |

刘奇奇, 吴求刚, 周静, 等. 叶面喷施纳米氧化锌和二氧化锰对小麦镉锌锰吸收和转运的影响[J]. 土壤, 2025, 57(2): 376-386 DOI:10.13758/j.cnki.tr.2025.02.016 (  0) 0) |

| [59] |

高敏, 周俊, 刘海龙, 等. 叶面喷施硅硒联合水分管理对水稻镉吸收转运特征的影响[J]. 农业环境科学学报, 2018, 37(2): 215-222 (  0) 0) |

| [60] |

费佳赛, 游来勇, 杨慧娴, 等. 纳米碳酸钙和纳米羟基磷灰石对水稻镉吸收累积的影响[J]. 土壤, 2025, 57(2): 369-375 (  0) 0) |

| [61] |

Mohamed E, Ren J, Tao L, et al. Effectiveness of attapulgite modified by chlorides on speciation and environmental risk of heavy metals in soil[J]. International Journal of Environmental Science and Technology, 2024, 21(9): 6713-6732 DOI:10.1007/s13762-023-05423-5 (  0) 0) |

| [62] |

Li X R, Wang L W, Chen B, et al. Green synthesis of layered double hydroxides (LDH) for the remediation of as and Cd in water and soil[J]. Applied Clay Science, 2024, 249: 107262 DOI:10.1016/j.clay.2024.107262 (  0) 0) |

| [63] |

Wei B L, Zhang D L, Jeyakumar P, et al. Iron-modified biochar effectively mitigates arsenic-cadmium pollution in paddy fields: A meta-analysis[J]. Journal of Hazardous Materials, 2024, 469: 133866 DOI:10.1016/j.jhazmat.2024.133866 (  0) 0) |

| [64] |

朱利文, 任超, 李竞天, 等. 巯基改性蒙脱石对中国北方中碱性农田土壤镉钝化效果研究[J]. 岩矿测试, 2024, 43(1): 124-136 (  0) 0) |

| [65] |

Deng S X, Zhang X, Zhu Y H, et al. Recent advances in Phyto-combined remediation of heavy metal pollution in soil[J]. Biotechnology Advances, 2024, 72: 108337 DOI:10.1016/j.biotechadv.2024.108337 (  0) 0) |

| [66] |

吴求刚, 刘奇奇, 刘笑生, 等. 弱碱性土壤中原位钝化联合叶面喷施ZnO对镉在不同品种小麦体内转运和积累的影响[J]. 土壤, 2024, 56(6): 1311-1318 DOI:10.13758/j.cnki.tr.2024.06.019 (  0) 0) |

| [67] |

Li L Z, Tu C, Wu L H, et al. Pathways of root uptake and membrane transport of Cd(2+) in the zinc/cadmium hyperaccumulating plant Sedum plumbizincicola[J]. Environmental Toxicology and Chemistry, 2017, 36(4): 1038-1046 (  0) 0) |

| [68] |

陈伟, 蒋文艳, 杨玉霞, 等. 钻叶紫菀对镉胁迫的生理响应及富集转运特征[J]. 西南农业学报, 2022, 35(12): 2860-2866 (  0) 0) |

| [69] |

Xu J, Zhu Y Y, Ge Q, et al. Comparative physiological responses of Solanum nigrum and Solanum torvum to cadmium stress[J]. New Phytologist, 2012, 196(1): 125-138 DOI:10.1111/j.1469-8137.2012.04236.x (  0) 0) |

| [70] |

Zhou J, Zhang C, Du B Y, et al. Effects of zinc application on cadmium (Cd) accumulation and plant growth through modulation of the antioxidant system and translocation of Cd in low- and high-Cd wheat cultivars[J]. Environmental Pollution, 2020, 265: 115045 DOI:10.1016/j.envpol.2020.115045 (  0) 0) |

| [71] |

Yuan Z G, Cai S Q, Yan C, et al. Research progress on the physiological mechanism by which selenium alleviates heavy metal stress in plants: A review[J]. Agronomy, 2024, 14(8): 1787 DOI:10.3390/agronomy14081787 (  0) 0) |

| [72] |

Li X F. Technical solutions for the safe utilization of heavy metal-contaminated farmland in China: A critical review[J]. Land Degradation & Development, 2019, 30(15): 1773-1784 (  0) 0) |

| [73] |

Hu P J, Huang J X, Ouyang Y N, et al. Water management affects arsenic and cadmium accumulation in different rice cultivars[J]. Environmental Geochemistry and Health, 2013, 35(6): 767-778 DOI:10.1007/s10653-013-9533-z (  0) 0) |

| [74] |

Su Y, Guan X J, Dang X L, et al. Leachability of cadmium from soil stabilized with hydroxyapatite under varying pH levels and liquid-to-solid ratios[J]. Environmental Pollutants and Bioavailability, 2025, 37(1): 2466588 DOI:10.1080/26395940.2025.2466588 (  0) 0) |

| [75] |

Guo W P, Yao X, Chen Z, et al. Recent advance on application of biochar in remediation of heavy metal contaminated soil: Emphasis on reaction factor, immobilization mechanism and functional modification[J]. Journal of Environmental Management, 2024, 371: 123212 DOI:10.1016/j.jenvman.2024.123212 (  0) 0) |

2. State Key Laboratory of Soil and Sustainable Agriculture, Institute of Soil Science, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 211135, China;

3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

4. Ecological Experimental Station of Red Soil, Chinese Academy of Sciences, Yingtan, Jiangxi 335211, China;

5. District Agricultural Science Research Center of Yushui District, Xinyu City, Xinyu, Jiangxi 338000, China

2025, Vol. 57

2025, Vol. 57