2. 中国科学院大学, 北京 100049

红壤是全球陆地生态系统中分布范围最广的土壤资源之一,主要分布在热带和亚热带地区,其覆盖了地球约640万km2的区域,占世界陆地总面积的45.2%[1]。在我国,红壤主要位于长江以南的地区,涉及广东、广西、海南、湖南、江西、贵州、云南、福建、浙江、安徽等15个省区,总面积约203万km2,约占全国土地面积的21%[2]。

红壤的形成过程本质上是土壤脱硅富铝化与生物富集的共同作用[3]。在湿热气候条件下,强烈的风化作用导致土壤中的硅和盐基阳离子大量淋失,同时促进交换性氢(H+)、交换性铝(Al3+)等致酸物质及铁、铝氧化物的相对富集[4-5]。这不仅塑造了红壤的基本性质,也赋予其酸性特质。红壤酸化导致土壤养分平衡能力下降,理化性质趋于恶化,土壤中交换性铝、锰及其他重金属毒性离子活度显著升高,对作物根系造成毒害,最终威胁区域农业生产与生态环境安全[6]。

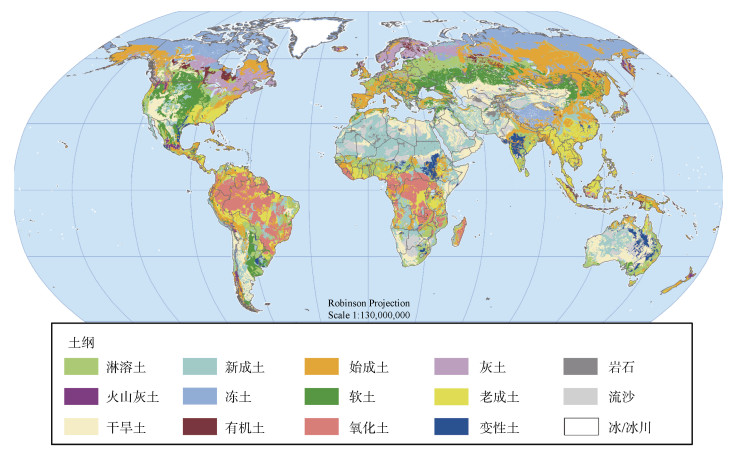

从土壤分类学角度看,红壤是我国土壤发生分类体系中的土类名称,可进一步划分为5个亚类,包括(典型)红壤、棕红壤、黄红壤、山原红壤和红壤性土。在全球不同的土壤分类系统中,红壤的土壤类型名称有较大差异(图 1)。在中国土壤系统分类中,红壤可参比为铁铝土、富铁土和淋溶土,而在美国土壤系统分类中,可参比为氧化土(Oxisol)、老成土(Ultisol)、淋溶土(Alfisol)和始成土(Inceptisol)[8]。

|

图 1 全球土壤类型分布图(基于美国土壤系统分类,翻译自文献[7]) Fig. 1 Global distribution of soil types (Based on USDA Soil Taxonomy, translated from reference [7]) |

红壤酸化是自然和人为活动共同作用的结果,其酸化过程、速率、估算方法及治理和改良一直是国内外研究的热点,但目前尚缺少对这些成果的系统整理、分析和总结。本文综述了红壤酸化过程与综合治理的研究进展,以期为全面理解红壤酸化问题、科学评估其风险以及制定利用与管理策略提供理论依据。

1 红壤酸化现状全球范围内的红壤正面临着日益严峻的酸化问题[9-11]。世界上约有40% ~ 50% 的潜在耕地受到酸化的影响[12],且多数分布于热带和亚热带的红壤地区。例如,巴西红壤的表层土壤pH低至4.0[13],而喀麦隆红壤区表土pH甚至降至3.3,即使在深度70 cm的土层pH依然低至3.7[14],均达到严重酸化水平。如此普遍且严重的酸化问题不仅制约了红壤区的农业发展,更对生态系统的长期稳定与健康构成了严重威胁。

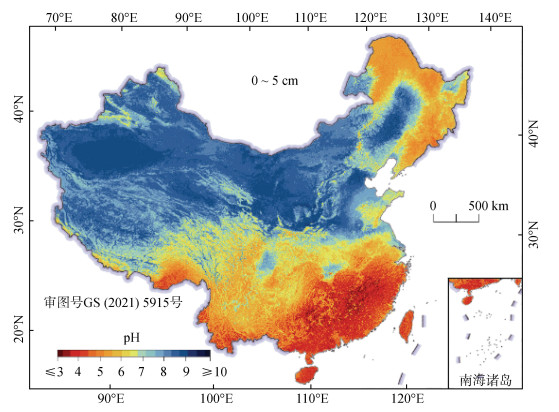

我国南方红壤区多数土壤的pH已降至5.5以下,部分土壤的pH甚至在5.0或4.5以下。第二次全国土壤普查的数据显示,福建、湖南与浙江等省份的强酸性土壤(pH 4.5 ~ 5.5)所占比例分别为49.4%、38.0% 和16.9%,而酸性土壤(pH 5.5 ~ 6.5)占比分别为37.5%、40.0% 和56.4%[15](图 2)。其中,江西省的土壤酸化情况最为严重,pH低于5.5的土壤比例高达71.0%[15]。

|

图 2 中国表层土壤的pH[16] Fig. 2 Topsoil pH in China |

近年来,我国红壤的酸化进程表现出明显的加速态势,具体表现为酸化速率加快、范围扩张及强度加剧的复杂局面。同时,长期不合理的耕作方式以及化肥的过量施用加剧了红壤地区的土壤酸化问题。研究表明,从20世纪80年代(1980s)到21世纪初,我国农田土壤普遍发生了酸化,pH平均降幅为0.13 ~ 0.80个单位[9]。数据显示,我国亚热带地区301个农田土壤的平均pH已从5.37分别降至5.14(粮食作物)和5.07(经济作物),经济作物种植区的酸化速率约为粮食作物的2倍[9]。从酸化面积变化来看,广东省的强酸性土壤面积已由1980s的473 km2增长至2007年的18 097 km2,30年间增长了近37倍[17]。在酸化程度方面,江西省农田土壤pH在近30年内(1980s—2012年)下降了0.53个单位,酸化现象极为突出[18]。

红壤酸化对我国南方的农业生产及生态环境构成了严重威胁。在农业生产方面,土壤酸化直接损害了作物的产量与品质。研究表明,如果氮肥施用量每年增加1%,预计我国农田土壤pH将在40年内下降0.86 ~ 0.99个单位,这将直接导致作物减产,预计减产率将从2010年的4% 上升至2050年的24%[19]。酸化问题在茶园、果园、菜地等经济效益较高的作物种植区表现尤为突出。以赣南脐橙果园为例,果园土壤的平均pH仅为4.68,较背景值低0.46个单位,其中酸性及强酸性土壤合计占比高达82.7%[20],严重制约了脐橙产业的健康发展。尤其关键的是,土壤酸化通过活化土壤中的铝离子等途径毒害作物根系,进而威胁生态环境健康,引发生境质量下降,严重影响农业生产与区域经济的可持续发展[21]。

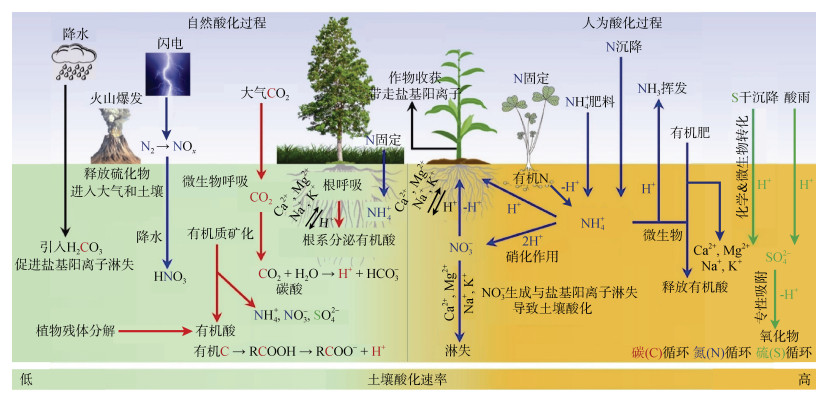

2 红壤酸化过程 2.1 自然酸化过程红壤的自然酸化是在气候、母质、地形、植被等成土因子的共同作用下,发生于地质时间尺度上缓慢的生物地球化学过程[6,22]。pH自然下降1个单位所需的时间甚至可长达229万年[23]。在热带与亚热带湿热的气候条件下,大气中的CO2溶解于土壤溶液中形成碳酸,碳酸的解离为土壤提供了源源不断的H+[24]。与此同时,降水不断淋洗土壤中的盐基阳离子(Ca2+、Mg2+、K+、Na+),这直接消耗了土壤中的盐基(图 3),也破坏了土壤固–液两相间的离子吸附–解吸平衡[6]。随着盐基阳离子的持续流失,使得土壤胶体表面的交换位点逐渐被H+所占据。然而,吸附于矿物表面的H+并不稳定,其会进一步破坏矿物的晶格结构,致使矿物中的铝转化为交换性Al3+[25]。Al3+随即占据交换位点,同时其水解作用又会释放出更多的H+,导致土壤酸度增加,使得盐基饱和度不断下降[26],最终引发土壤pH下降。

|

图 3 土壤的自然和人为酸化过程(修改自文献[33]) Fig. 3 Natural and anthropogenic processes of soil acidification(Modified from reference[33]) |

植被的长期生长是红壤自然酸化的另一个关键因素。在自然生态系统中,一方面,植物在生长过程中持续吸收土壤中的矿质养分,尽管盐基阳离子能通过凋落物分解回归土壤,但总体上仍表现为盐基阳离子的净输出,尤其是处于生长期的树木,这无疑会加速土壤的酸化进程[27]。另一方面,植物通过根系从土壤深层吸收盐基阳离子并将其富集于地表凋落物中,这在一定程度上能够减缓表层土壤的酸化速率[22]。然而,由于植物吸收的阳离子通常多于阴离子,为维持体内电荷平衡,根系会向土壤分泌H+[28]。研究发现,在热带森林生态系统中,林木生长所导致的阳离子过量吸收是土壤酸化的主要驱动机制,这一生物过程的H+生成速率高达3.0 ~ 8.6 kmol/(hm2·a)[29]。

不同植被类型对土壤酸化的影响存在显著差异,部分“致酸植物”(如茶树、马尾松等)会导致土壤pH大幅下降[30-31]。Wang等[30]的研究发现,相较于其他林地,马尾松林地土壤的酸化现象最为显著,其表层土壤pH比背景值低0.5个单位。植物残体的分解是另一个重要的H+来源。微生物在分解凋落物的过程中会产生有机酸,同时有机质本身富含的羧基、羟基等官能团也能解离出H+[5]。因此,枯落物层较厚的森林土壤(特别是针叶林土壤)通常比草地土壤表现出更强的酸性[32]。正是这种长期的持续风化、淋溶与生物作用的累积效应,最终形成了红壤普遍呈酸性至强酸性的基本属性(图 3)。

2.2 人为酸化过程人为活动显著加速了红壤的酸化进程,其驱动力主要源于工业生产过程中酸性物质的大气沉降输入与集约化农业导致的土壤内部致酸离子的产生。工业排放引起的酸沉降是土壤酸化的重要来源。化石燃料的大量消耗,导致SO2和NOx等酸性气体被排入大气,通过光化学反应转化为硫酸、硝酸等强酸性物质,最终以降水或固体颗粒物形式进入土壤,造成直接的H+负荷[26,34-36](图 3)。这种外源酸的持续输入加速了土壤中盐基阳离子的淋溶,并可能诱发铝的活化与毒性效应[37-38]。我国长江以南的红壤区作为世界三大酸雨区之一,长期承受着巨大的酸沉降压力[39-40]。以珠三角地区为例,Wang等[41]的研究表明,氮、硫沉降是导致该区域森林土壤酸化的主要因素,贡献率分别高达49% 和34%。尽管近年的监测数据显示大部分地区的氮、硫沉降总量呈下降趋势,酸沉降对土壤酸化的压力有一定缓解[42],但对于缓冲能力较弱的红壤,其造成的铝毒风险提升、盐基饱和度下降及微生物群落结构变化等后续影响仍不可忽视[43-44]。

不合理的农业管理措施,尤其是化学氮肥的长期过量施用,被认为是导致农田红壤加速酸化的主导因素[45-47]。氮肥施入土壤后,在硝化微生物的驱动下发生硝化作用,此过程中每氧化1 mol NH+ 4可释放2 mol H+,直接导致土壤pH降低[48-49](图 3)。当作物根系无法完全吸收硝化作用生成的NO– 3时,淋溶作用将导致其与盐基阳离子同时向下迁移流失[46](图 3)。有研究发现,1981—2001年,江西省兴国县约95% 的农田土壤发生酸化,其中耕层pH平均降幅高达0.94个单位[50]。此外,多项长期定位试验一致证实了氮肥施用对红壤酸化的突出贡献[51-52]。除施肥外,耕作制度与作物收获方式也对红壤酸化产生影响。作物每年从土壤中带走的干物质生物量可超过20 t/hm2,从而导致盐基阳离子持续损失[9,53-55]。综上,红壤酸化是在自然背景基础上,由外部酸沉降与内部农业活动共同作用的结果。在农业生态系统中,由氮肥施用与生物量移除引起的内部产酸过程已成为当前红壤酸化的主导因素[47,56]。

3 红壤酸化速率结合全球范围内的观测数据与研究发现,红壤酸化速率与区域气候背景、土地利用方式、耕作管理措施及植被类型等因素密切相关(表 1)。总体而言,受高强度人为管理影响的农业生态系统,其酸化速率明显高于自然或半自然生态系统,这揭示了人类活动是当前红壤酸化的主要驱动因素。

|

|

表 1 全球红壤区不同土地利用下的红壤酸化速率 Table 1 Acidification rates of global red soils under different land uses |

通过对全球红壤区不同土地利用下红壤酸化速率的比较发现,在自然或受人为干扰较少的生态系统中,土壤酸化速率较低。不同植被下土壤的酸化速率差异显著(表 1),这主要与植物物种及其独特的生物地球化学过程密切相关。在自然生态系统中,针叶林(如松树)土壤的酸化速率(0.21 ~ 1.65 kmol/(hm2·a))通常高于阔叶林土壤(0.18 kmol/(hm2·a))[65]。这种差异一方面可能源于松树的养分循环速率较低,为满足自身营养需求,需从土壤中吸收更多盐基阳离子,同时分泌更多H+以维持电荷平衡[65]。另一方面,针叶林的凋落物富含单宁、树脂和木质素等物质,其分解过程可进一步产生酸性物质。

农田生态系统是当前红壤酸化最为明显的区域,其中旱地的土壤酸化速率普遍较高。以我国南方小麦–玉米轮作系统为例,土壤pH年均降幅为0.03 ~ 0.122个单位(表 1)[52,59,61]。若基于质子平衡进行估算,旱地酸化速率可达0.1 ~ 6.50 kmol/(hm2·a) (表 1)[64,66-69]。不同作物类型对土壤酸化速率有显著影响。研究发现,种植红薯和芝麻的土壤酸化速率分别高达6.06和6.51 kmol/(hm2·a),而种植油菜和花生的土壤则相对较低(1.75 ~ 1.95 kmol/(hm2·a))[68],这表明作物类型对酸化速率起着决定性作用。园地与水浇地,尤其是实行集约化管理的茶园,是红壤酸化的一个重要区域。茶园土壤酸化速率不仅受到农业管理措施(如大量施用铵态氮肥和茶叶采摘带走盐基阳离子)的影响,也与植物自身的生理特性(如富铝特性)紧密相关。红壤区长达35年的定位观测数据显示,茶园表层土壤pH正以年均0.025个单位的速率持续下降[60]。相比之下,水浇地的酸化速率较低,年均降幅仅为0.013 ~ 0.021个单位[63]。此外,Zou等[68]的研究发现,在农业生态系统中荒地的酸化速率仅为0.94 kmol/(hm2·a),远低于周边的农田。这不仅再次印证了高强度的人为活动是驱动红壤加速酸化的根本原因,也表明了通过合理的管理措施(如休耕、轮作等)能够有效减缓土壤酸化。土地利用变化是加剧红壤酸化的另一个驱动因素。Wen等[63]的研究发现,2005—2020年,广州市增城区和南沙区由水田转变为菜地或果园的土壤酸化速率(平均下降0.77 ~ 1.05个单位)显著高于未改变土地利用类型的土壤(平均下降0.20 ~ 0.36个单位)。在相同的土地利用变化模式下,花岗岩母质土壤的pH下降幅度显著高于冲积沉积物母质土壤,这是因为不同母质类型的土壤酸缓冲性能存在差异,进而影响了酸化速率[63]。

4 红壤酸化速率的估算方法 4.1 基于pH变化的酸化速率估算估算红壤酸化速率最直接且常用的方法是计算土壤pH在单位时间内的变化量[70]。其计算公式如下:

| $ \mathrm{AR}=\frac{\Delta \mathrm{pH}}{t} $ | (1) |

式中:AR为土壤酸化速率(pH/a);∆pH为监测期内土壤pH变化量;t为时间跨度(a)。

该方法通过量化土壤酸度在时间序列上的变化,为比较不同区域、不同管理措施下的土壤酸化速率提供了一个简便的指标。在众多长期定位试验和区域性土壤酸化状况的调查中,该方法得到了广泛应用[59,61]。例如,1985—2016年,江西省不同土地利用方式下的第四纪红壤均发生了显著酸化,其pH平均下降0.32个单位,平均土壤酸化速率为0.01 pH/a[71]。

采用pH变化速率来评估土壤酸化具有明显的优势。该方法计算简便,结果直观,能清晰展现土壤酸度的变化趋势,便于不同区域、不同时期及不同管理措施间进行横向比较。然而,这一方法仅仅反映了土壤pH这一表观指标的变化,未能深入揭示其内在的H+生成与消耗机制,也无法体现土壤缓冲性能的变化。对于缓冲性能不同的土壤,等量的H+输入可能导致截然不同的ΔpH[72]。因此,该指标可能低估高缓冲能力土壤的潜在酸化风险,或高估缓冲能力较弱土壤的实际酸化程度。此外,该方法需要进行长期监测,短期观测值不仅变化不大,而且易受到季节性波动的干扰,从而影响估算结果的可靠性。因此,基于pH变化的酸化速率估算方法尤其适用于长期定位试验中酸化程度的相对比较,若需精确量化酸化强度或深入探究其驱动机制,必须结合H+收支平衡核算等更为精确的估算方法。

4.2 基于酸碱缓冲容量的酸化速率估算土壤的酸碱缓冲容量(pHBC)作为衡量土壤抵御pH变化的内在能力指标,通常由实验室测得的酸碱滴定曲线确定。基于该参数,Helyar和Porter[70]提出了一种计算土壤酸化速率的公式:

| $ \mathrm{AR}=\frac{(\Delta \mathrm{pH}) \times(\mathrm{pHBC} \times \mathrm{BD} \times V)}{t} $ | (2) |

式中:AR为土壤酸化速率(H+, mmol /(hm2·a));ΔpH为监测期内pH的变化值;pHBC为土壤的酸碱缓冲容量(mmol/(kg·pH));BD为土壤容重(kg/m3);V为土壤体积(m3/hm2);t为监测时间跨度(a)。

该方法的核心在于将表观“强度”指标(ΔpH)转化为内在“通量”指标(单位面积的净H+负荷)[70]。通过将ΔpH与土壤内在属性(pHBC、容重等)相结合,该方法能够估算出H+累积量[70],使得不同土壤酸化速率的比较更具科学性。有研究利用此方法量化出在我国南方红壤区,长期施肥使得土壤酸化速率提高3.2 ~ 3.9 mmol/(hm2·a)[46]。

尽管该方法在定量估算上优势显著,但基于实验室控制条件测定的土壤pHBC,难以完全反映田间复杂的生物地球化学过程(如有机质周转、根系活动、氮转化)对土壤缓冲机制的影响。因此,在应用中最理想的策略是将其与田间长期定位监测数据相结合,实现实验室精准量化与田间真实过程的相互验证,从而实现对红壤酸化速率更为准确的量化。

4.3 基于模型模拟的酸化速率预测在估算红壤酸化速率与预测未来酸化趋势的研究中,基于酸化过程的机理模型已经成为一种强大的工具。这类模型的核心在于通过构建一系列基于物质平衡与反应动力学原理的数学方程,来模拟土壤系统中H+产生与消耗的复杂过程,从而动态地揭示土壤溶液与固相组分的长期变化。目前,在土壤酸化研究中应用较广的主要是动态酸化模型,如MAGIC模型[73]、SMART模型[74]及VSD+ 模型[75]等,它们能够通过计算各关键元素在不同时间节点上的输入–输出平衡,模拟并评估酸化的时间动态进程。例如,有研究应用VSD+ 模型对1985—2019年祁阳土壤的酸化动态进行了细致的归因分析,发现水稻土在5年内的平均酸化速率因氮转化和HCO3– 淋溶的显著减少而大幅下降(从21 keq/(hm2·a)降至5 keq/(hm2·a))[76]。这主要是由于在淹水厌氧环境中,土壤中发生的反硝化作用(NO3– →N2)会消耗大量H+,从而抵消了部分由氮肥硝化作用产生的H+。相比之下,旱地土壤的酸化速率则维持在较高水平且变化不大(从17 keq/(hm2·a)减少至13 keq/(hm2·a)),其酸化过程始终由氮转化所主导[76]。这一案例充分体现了过程模型在识别并量化不同土地利用方式下主导酸化驱动因子的独特优势。

酸化模型的优势在于时空尺度的灵活性与情景预测能力,使其既可用于田块尺度的酸化速率估算,也可扩展至区域尺度的大范围酸化风险评估[74-75]。模型还能够通过模拟不同情景下的酸化过程,为制定红壤酸化防控措施提供科学依据[74-75]。然而,这些模型的应用与解释也面临着严峻挑战,尤其是在处理关键的地球化学过程时。首先,模型需要输入大量参数,这些参数的获取往往成本高昂且存在不确定性[73-75]。其次,更为关键的是,虽然这些酸化模型都考虑了土壤的矿物风化过程,但模型普遍将矿物风化速率作为一个外部输入的边界条件,而非一个随酸化进程变化的内生变量。这种处理方式忽略了酸化过程本身(如pH降低)能够反过来影响盐基阳离子释放与风化速率的动态反馈机制,这导致了土壤风化速率存在较大误差[77]。此外,在模型参数校准环节,田间实测的H+消耗量或盐基阳离子释放量是矿物风化与阳离子交换两个过程的耦合结果,但现有模型难以将这两个过程的贡献进行有效区分,这会给模型参数的校正带来误差[77]。

4.4 基于质子负荷的酸化速率估算基于H+负荷的酸化速率估算是一种通过野外实测H+通量来量化土壤酸化速率的方法。该方法将特定生态系统(如农田、小流域)视为一个整体,其核心在于对系统内所有H+产生与消耗过程进行监测与核算,最终计算出净H+负荷,即土壤的酸化速率[78]。通过野外长期监测和室内样品分析,能够获取大气沉降、化肥施用、生物量移除、离子淋溶等关键物料的输入–输出通量数据[78]。土壤酸化速率的简化公式[69]如下:

| $ \mathrm{H}_{\text {soil }}=\mathrm{H}_{\mathrm{D}}+\mathrm{H}_{\mathrm{N}}+\mathrm{H}_{\mathrm{U}} $ | (3) |

式中:Hsoil代表土壤的净H+负荷,即土壤酸化速率(kmol/(hm2·a));HD、HN和HU分别代表大气沉降、氮转化和植物吸收的H+净输入量。

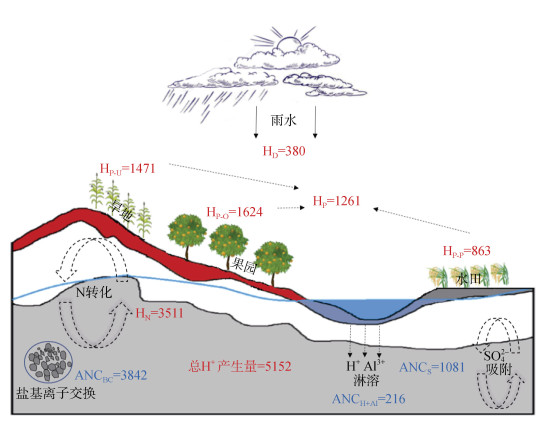

通过应用此方法,研究者不仅能得出土壤酸化速率,还能精准量化各过程的相对贡献。例如,亚热带红壤关键带的H+负荷研究表明,氮转化是关键带内主要的H+来源(贡献率68%),其次为植物对阳离子的过量吸收(贡献率25%),而阳离子交换与矿物风化则是最主要的H+消耗途径,据此计算出的土壤酸化速率为3.84 kmol/(hm2·a)(图 4)[56]。

|

(图中红色字体代表H+产生速率(mol/(hm2·a)),蓝色字体代表H+消耗速率(mol/(hm2·a))。HD、HN和HP依次对应大气沉降、氮转化及植物离子过量吸收引起的H+产生;HP-U、HP-O和HP-P分别表示旱地、果园和水田中的HP过程;ANCBC、ANCH+Al和ANCS则分别指示盐基阳离子交换与矿物风化作用、酸性离子淋溶及SO42- 吸附导致的H+消耗) 图 4 典型红壤关键带中主要H+产生和消耗过程(翻译自文献[56]) Fig. 4 Annual H+ fluxes of key H+ production/consumption processes in Red Soil Critical Zone(Translated from reference [56]) |

该方法的优势在于利用野外实测数据,对不同生物地球化学过程在酸化中的贡献进行源/汇量化,为深入理解红壤关键带的酸化机制提供了定量证据[78]。在农田生态系统中,该方法常被用于揭示化学氮肥相较于其他途径对酸化的主导性贡献[69]。尽管H+负荷的估算方法提供了较为全面的H+产生与消耗通量,但其应用多局限于研究设施良好的小流域或长期定位试验站,在大尺度范围的推广仍存在限制。

4.5 基于风化计量关系的酸化速率估算在酸化速率的估算方法中,能否精准区分矿物风化与阳离子交换对H+的消耗,是决定估算准确性的核心。H+负荷核算通常将两者合并计算,这导致了对真实土壤酸化速率的高估[24,79-80]。为解决这一问题,可以借助土壤矿物风化过程中释放的盐基阳离子与硅的化学计量关系(BC∶Si)进行区分。该方法基于一个关键的地球化学原理:硅元素在表生环境中几乎完全源自硅酸盐矿物的化学风化,而不受土壤阳离子交换过程的影响[80]。因此,将硅作为示踪剂,结合区域内主要土壤矿物风化过程中的BC∶Si计量关系和流域元素输入–输出平衡,可从总盐基输出通量中计算出矿物风化的贡献比例,再进一步计算出阳离子交换过程消耗的盐基通量,从而可获得准确的土壤酸化速率[80]。该方法成功解决了风化酸化耦合的核心问题,实现了对土壤矿物风化与阳离子交换H+消耗量的精准区分。在亚热带森林流域的研究中,经此法校正后的真实土壤酸化速率仅为传统元素平衡法估算值的54%,近一半的H+消耗归因于矿物风化过程[80]。

为了确定来自矿物风化的BC∶Si化学计量比,杨金玲[81]建立了一种预洗脱模拟淋溶的试验方法,旨在从复杂的土壤体系中区别出矿物风化过程。该方法首先采用EDTA-乙酸铵溶液对土壤进行预洗脱,以去除土壤胶体表面吸附的交换性盐基[81],随后使用模拟酸雨对洗脱后的土壤进行淋溶试验,研究结果显示,洗脱盐基阳离子后不同成土母质及同一母质不同风化阶段的土壤,其BC∶Si值存在较大差异(0.3 ~ 5.8)(表 2)[82-84]。在花岗岩发育的土壤剖面中,BC∶Si值从表层的1.7逐渐降至母质层的0.3 ~ 0.4,这种变化主要受黏粒含量、原生矿物(如长石、云母)、次生矿物(如高岭石、蛭石)及土壤pH、有机质等因素共同控制[82]。值得注意的是,未经洗脱处理的土壤所测得的BC∶Si值明显高于洗脱后土壤,最高可达后者的103倍(表 2)。这说明忽略交换性盐基的影响将严重高估风化释放的盐基通量,进而导致对酸化速率的高估[84]。可见,土壤矿物类型及其组合共同决定了矿物风化的计量关系,进而决定了不同矿物组成土壤的H+消耗能力。因此,在应用BC∶Si化学计量比估算区域土壤酸化速率时,必须采用研究区土壤风化的化学计量比值(BC∶Si值),以确保评估结果的准确性。

|

|

表 2 洗脱盐基和未洗脱盐基时土壤矿物的风化计量关系(BC : Si) Table 2 Stoichiometry of base cations and silicon (BC : Si) during soil mineral weathering under base eluted and uneluted treatments |

基于BC∶Si化学计量关系的酸化速率估算方法的核心优势在于从机制上消除了矿物风化对H+的消耗贡献,实现了对“真实”土壤酸化速率的准确定量,为评估红壤的实际酸化风险提供了更为可靠的依据。尽管该方法在应用过程中仍存在一些不确定性因素(如植物对盐基阳离子和硅的吸收),但其仍能有效区分矿物风化与阳离子交换释放的盐基阳离子,为估算土壤真实的酸化速率提供了新的方法和科学依据。

5 红壤酸化的综合治理与可持续利用策略红壤是我国南方地区重要的农业与生态资源,其健康状况与可持续利用,是保障区域农业生产稳定和生态安全的关键。目前,严重的酸化问题制约了我国南方农业的可持续发展。因此,红壤酸化的治理需遵循“源头阻控新增酸化”与“末端修复已酸化土壤”的原则,综合运用物理、化学及生物技术手段,形成因地制宜、可持续的土地利用与管理模式。

5.1 科学施肥与合理的水氮管理从源头减少H+输入是减缓甚至阻断红壤加速酸化的根本策略,而氮肥的精细化管理是关键。优化氮肥形态能够直接阻止土壤产酸,例如优先施用产酸潜力较低的硝态氮肥,或在普遍使用的铵态氮肥中配施硝化抑制剂,如双氰胺(DCD)。室内培养试验发现,添加DCD可有效延缓土壤中铵的硝化,并有助于提高土壤pH,经过3个月培养后,土壤pH比单施氮肥提高了0.46 ~ 0.82个单位[85]。但该技术仍需通过开展田间试验以进一步验证其实际效果。同时,通过全面推行测土配方施肥和采用肥料深施等农艺技术,能够有效提升氮肥的利用率,从投入量和利用率两个维度上,最大限度地减少土壤氮素盈余及其淋溶损失。氮素管理的成效进一步依赖于科学的田间水分调控。Yu等[86]的研究证实,与传统的沟灌相比,滴灌技术可将土壤N2O排放量降低34.1% ~ 81.4%,氮素淋失量减少35.3% ~ 68.4%。因此,以滴灌和喷灌为代表的灌溉技术,通过实现水氮协同管理,不仅能有效降低硝酸盐的淋溶损失,而且间接减缓了因氮素流失而产生的土壤酸化。

有机与无机肥料的配合施用是科学施肥的另一个关键策略。大量研究证实,在我国南方的酸性红壤上,畜禽粪肥等有机肥料常表现出优于单一化肥的经济效益[87-88],同时也能有效缓解土壤酸化。在长期定位实验中,Cai等[46]发现单施化肥导致土壤pH显著下降了1.11 ~ 1.56个单位,而有机无机肥配施以及单施猪粪处理的土壤并未发生明显酸化,后者甚至使土壤pH提升了0.92个单位。由此可见,施用有机肥能维持和提高红壤pH,这主要源于有机肥料的多重改良机制。多数有机肥本身pH较高,施入后可直接中和部分土壤酸度[51]。同时,有机肥能有效提升土壤有机质含量,进而增强土壤对酸碱变化的缓冲能力[89]。此外,有机质在分解过程中释放的有机官能团,还能与土壤中活化的铝离子发生络合反应,从而降低铝的生物毒性[90-91]。在实际应用时,短期内有机肥与化肥配施可以优势互补,既能保障作物生长期对速效养分的需求,又能发挥有机物料的长期改良效果。

5.2 土壤改良剂的应用对于严重酸化的红壤,施用石灰等改良剂是快速中和活性酸、扭转酸化胁迫的有效措施。传统的石灰类物质(如生石灰、石灰石、白云石粉等)能有效提升土壤pH、降低交换性铝含量,同时补充盐基阳离子[92]。然而,石灰类物质在土壤中移动性较差,导致改良效果多局限于表层土壤,且长期或过量施用还可能引发土壤板结以及养分失衡等次生问题[93-94]。为降低土壤改良成本,碱性工业副产物(如碱渣、粉煤灰)可作为缓解土壤酸化的经济型替代材料,但这必须建立在对重金属等潜在污染物进行严格管控的基础上,从而防止土壤的二次污染[95-96]。尽管这类副产物中铜、锌、铅、铬等重金属元素的含量相对较高,但普遍低于中国及欧盟的重金属标准限值[96]。据此推算,在常规农业施用量下,工业副产物所带来的重金属环境风险处于可控范围[96]。

以生物质炭为代表的新型改良剂因其兼具碱性、高孔隙度和高阳离子交换量等多重优点,在改良土壤酸化、提升肥力等方面展现出较大潜力[97-98]。Shi等[99]的研究发现,在向4种不同母岩发育的红壤中施入生物质炭后,土壤的抗酸化能力显著增强,有效抑制了因外源酸输入导致的土壤pH下降和交换性Al3+的增加。抗酸化能力的提升主要由两个机制共同驱动:生物质炭加入后较高的土壤pH(> 5.5)以及生物质炭表面丰富的羧基官能团[99]。尽管机理研究目前已取得较多成果,但生物质炭在田间条件下的长效性及其应用的经济可行性亟待进一步研究。

近年出现的一种新兴的酸性土壤改良技术,是通过向土壤中添加硅酸盐岩粉,实现吸收大气中多余CO2、改良土壤酸性以及促进作物增产等作用,其实质是利用“增强风化”治理土壤酸化[100]。施入土壤的硅酸盐岩粉在风化过程中消耗土壤中的H+并释放出盐基阳离子,从而改善土壤酸化状况,同时给作物带来了生长所必需的营养元素,可促进土壤肥力提升。研究发现,施加玄武岩粉可有效改善土壤酸度,在3个月内,施加玄武岩粉的土壤pH平均下降0.275个单位,降幅小于未施用玄武岩粉的对照组,并且玄武岩粉粒径越小,抑制土壤pH下降的效果越明显[101]。

5.3 生物修复技术的应用利用生物自身的生命活动与生理特性来修复酸化土壤,是一种极具潜力的策略。在微生物层面,可以筛选并应用特定的耐酸微生物菌剂,通过其新陈代谢活动来调节土壤微域的酸碱环境[102]。例如,有研究发现,荧光假单胞菌(P. Fluorescens)在红壤中的生长增强了土壤的抗酸化能力,同时有效抑制了酸化过程中可溶性Al3+和交换性Al3+的产生,其核心机制为细菌上的有机阴离子能与H+结合形成中性分子基团,从而消耗进入土壤环境的H+[103]。在土壤动物层面,蚯蚓等土壤动物的活动能改良土壤的物理结构,同时其富含盐基阳离子的排泄物有助于中和土壤酸度[104]。研究发现,在添加不同物种的蚯蚓后,其排泄物的pH相较于对照提升了0.41 ~ 0.79个单位,同时蚯蚓活动范围内的周边土壤pH也相应增加了0.32 ~ 0.70个单位[104]。此外,植物自身的生理特性也提供了重要的修复途径,例如种植番茄等喜硝作物在吸收NO– 3时会释放OH–,从而中和根际酸性环境,是一种重要的生物修复机制[105]。

5.4 优化作物选择与种植制度调整作物选择的首要原则是依据作物的耐酸性进行合理布局,优先选种或培育耐酸植物,如茶树、蓝莓、柑橘及某些豆科绿肥(如胡枝子)[26,106],甚至可以发展喜酸经济作物产业。同时,还需优化种植制度,通过发展间作、套作等多样化的复合种植模式,增强农田生态系统的生物多样性,促进养分的高效循环[107]。Yang等[108]的研究发现,小麦与蚕豆的间作模式能显著改良土壤的化学及生物学性状。间作体系下土壤的pH显著提升,同时增加了土壤中细菌群落的多样性以及有益微生物的相对丰度[108]。此外,充分利用冬闲田等农时空隙,种植绿肥或覆盖作物,既可减少裸露地表的水土与盐基阳离子流失,又可通过其根系活动和有机物料还田持续改善土壤的理化性状[109]。

5.5 系统性的综合管理与可持续利用要从根本上应对红壤酸化挑战,就必须减少对单一技术的依赖,转向因地制宜、多措并举的系统性综合管理模式。该模式的首要前提是进行分区分类的精准治理,需要进行详细的土壤调查与风险评估,对目前的酸化土壤进行等级划分,优先将有限的资源投入到酸化严重、铝毒问题突出且种植高价值酸敏感作物的区域,并依据土壤的酸碱缓冲容量来确定改良剂的施用量[26]。长远来看,治理的最终目标是构建健康且富有弹性的复合农业生态系统[110-111]。为此,应推广能够优化区域资源配置的管理模式,例如依据地形梯度发展的“顶–坡–谷”立体生态农业(“丘上林草丘间塘,河谷滩地果渔粮”的布局是典型代表),以及促进产业融合的“农–林–牧–渔”循环农业模式(如“构树–猪–鱼”模式)[112-113]。这些模式能够最大限度地提升生态系统内部的资源利用效率与物质循环,从根本上减少对外部化学肥料投入的依赖,培养土壤的自我调节与抗酸化能力。最后,建立并运行长效的监测预警体系是保障治理成效的关键。通过在关键区域布设长期定位监测网格,动态追踪土壤pH、交换性酸、盐基饱和度等核心指标的演变,定期发布土壤质量评估报告,可为治理效果的科学评价和管理政策的优化提供数据支撑,从而确保红壤资源在健康的状态下得以长期利用。

6 总结与展望近几十年来,围绕红壤酸化的现状、过程、速率估算及综合治理方面,学者已经开展了系统性研究,并取得了一系列重要进展,为红壤酸化问题的科学防控及可持续利用提供了坚实的理论与技术支撑。然而,当前仍存在诸多挑战:现有酸化速率估算方法在时空尺度上的延展性与综合应用能力有限;红壤酸化与作物产量、品质间的定量关系及障碍阈值尚未明确;多数酸化改良措施在普适性、长效性与经济性方面仍存在不足;尚未建立起区域性精准、高效、绿色的综合治理体系。基于目前的研究现状与不足,未来应加强以下3个方面的研究。

1) 构建多尺度的酸化速率估算方法与智能化的风险预警体系。现有酸化速率的估算方法虽各具优势,但大多局限于田块或小流域尺度,缺乏大区域的长期动态监测与预警能力。未来的发展方向应着力于多源数据与多种方法的深度融合。例如,将遥感、无人机高光谱等空天监测技术与VSD+ 等过程机理模型相耦合,开发能够动态评估与预测区域红壤酸化风险的智能化平台。同时,应依托长期监测网络,建立针对不同区域、不同利用方式的红壤酸化等级划分与诊断标准,明确关键预警指标(如盐基饱和度、交换性Al3+含量等),从而实现从“被动响应式治理”向“主动预警与精准防控”的转变。

2) 建立关键作物响应酸化胁迫的“剂量–效应”关系与受害阈值。尽管土壤酸化抑制作物生长已是共识,但不同酸化程度与障碍因子(如氢毒、铝毒、养分胁迫)对区域主要作物(如水稻、玉米、柑橘)产量和品质影响的定量关系及临界阈值仍是目前研究的薄弱环节。为此,需要开展更多长期定位与控制试验,系统研究不同酸化指标对主要作物生长、养分吸收、产量及品质的影响。最终目标是建立关键酸化指标(如土壤pH、交换性Al3+)与作物产质量的“剂量–效应”曲线,确定不同作物的临界阈值,为制定分区、分类、分作物的精细化土壤管理与改良策略提供关键参数。

3) 研发绿色、高效、多功能的酸化土壤改良技术与模式。现有改良技术(如施用石灰、碱渣等)虽应用广泛,但常伴随成本高、持效期短或有二次污染风险等问题。未来技术研发应致力于开发绿色、高效且可持续的土壤改良剂。一方面,需要开发兼具调酸、增汇、固碳、提升养分有效性等多重功效的新型改良剂,例如基于矿物原理的复合材料、功能导向的工程生物质炭,以及高效解铝固磷的微生物菌剂等。另一方面,应探索与智能农机装备相结合的精准施用技术,实现改良剂的适量、分层、靶向投入,最大限度地提高利用效率并降低成本。最终将先进的改良技术与区域农业模式深度融合,构建综合治理体系,实现红壤资源的长久健康与可持续利用。

| [1] |

赵其国. 热带土壤的发生与分类研究进展[J]. 土壤学进展, 1983, 11(1): 1-13 (  0) 0) |

| [2] |

赵其国. 红壤物质循环及其调控[M].

科学出版社, 北京, 2002

(  0) 0) |

| [3] |

张凤荣. 土壤地理学(2版)[M].

中国农业出版社, 北京, 2016

(  0) 0) |

| [4] |

朱显谟. 中国南方的红土与红色风化壳[J]. 第四纪研究, 1993, 13(1): 75-84 (  0) 0) |

| [5] |

于天仁. 土壤化学原理[M].

科学出版社, 北京, 1987

(  0) 0) |

| [6] |

徐仁扣. 土壤酸化及其调控研究进展[J]. 土壤, 2015, 47(2): 238-244 (  0) 0) |

| [7] |

Eswaran H, Reich P F, Padmanabhan E. World soil resources: Opportunities and challenges[M]//Lal R S, Stewart B A. World soil resources and food security. Boca Raton: CRC Press, 2012: 29–52.

(  0) 0) |

| [8] |

中国科学院南京土壤研究所土壤系统分类课题组, 中国土壤系统分类课题研究协作组. 中国土壤系统分类检索(第三版)[M].

中国科学技术大学出版社, 合肥, 2001

(  0) 0) |

| [9] |

Guo J H, Liu X J, Zhang Y, et al. Significant acidification in major Chinese croplands[J]. Science, 2010, 327(5968): 1008-1010 DOI:10.1126/science.1182570 (  0) 0) |

| [10] |

Ludwig B, Khanna P K, Anurugsa B, et al. Assessment of cation and anion exchange and pH buffering in an Amazonian Ultisol[J]. Geoderma, 2001, 102(1/2): 27-40 (  0) 0) |

| [11] |

Yu Z P, Chen H Y H, Searle E B, et al. Whole soil acidification and base cation reduction across subtropical China[J]. Geoderma, 2020, 361: 114107 DOI:10.1016/j.geoderma.2019.114107 (  0) 0) |

| [12] |

Kochian L V, Piñeros M A, Liu J P, et al. Plant adaptation to acid soils: The molecular basis for crop aluminum resistance[J]. Annual Review of Plant Biology, 2015, 66: 571-598 DOI:10.1146/annurev-arplant-043014-114822 (  0) 0) |

| [13] |

Lilienfein J, Wilcke W, Angelo Ayarza M, et al. Soil acidification in Pinus caribaea forests on Brazilian savanna Oxisols[J]. Forest Ecology and Management, 2000, 128(3): 145-157 DOI:10.1016/S0378-1127(99)00143-7 (  0) 0) |

| [14] |

Shibata M. Ecosystem processes of ferralsols and acrisols in forest-soil systems of Cameroon[M]//Soils, Ecosystem Processes, and Agricultural Development. Tokyo: Springer Japan, 2017: 187–206.

(  0) 0) |

| [15] |

孙波. 红壤退化阻控与生态修复[M].

科学出版社, 北京, 2011

(  0) 0) |

| [16] |

Liu F, Wu H Y, Zhao Y G, et al. Mapping high resolution national soil information grids of China[J]. Science Bulletin, 2022, 67(3): 328-340 DOI:10.1016/j.scib.2021.10.013 (  0) 0) |

| [17] |

郭治兴, 王静, 柴敏, 等. 近30年来广东省土壤pH值的时空变化[J]. 应用生态学报, 2011, 22(2): 425-430 (  0) 0) |

| [18] |

李伟峰, 叶英聪, 朱安繁, 等. 近30a江西省农田土壤pH时空变化及其与酸雨和施肥量间关系[J]. 自然资源学报, 2017, 32(11): 1942-1953 (  0) 0) |

| [19] |

Zhu Q C, Liu X J, Hao T X, et al. Cropland acidification increases risk of yield losses and food insecurity in China[J]. Environmental Pollution, 2020, 256: 113145 DOI:10.1016/j.envpol.2019.113145 (  0) 0) |

| [20] |

梁梅青, 薛珺, 范玉兰, 等. 赣南脐橙园土壤酸化特征研究[J]. 中国南方果树, 2010, 39(4): 6–8, 13 (  0) 0) |

| [21] |

吴道铭, 傅友强, 于智卫, 等. 我国南方红壤酸化和铝毒现状及防治[J]. 土壤, 2013, 45(4): 577-584 (  0) 0) |

| [22] |

Krug E C, Frink C R. Acid rain on Acid soil: A new perspective[J]. Science, 1983, 221(4610): 520-525 DOI:10.1126/science.221.4610.520 (  0) 0) |

| [23] |

Jiang J, Xu R K, Zhao A Z. Surface chemical properties and pedogenesis of tropical soils derived from basalts with different ages in Hainan, China[J]. Catena, 2011, 87(3): 334-340 DOI:10.1016/j.catena.2011.06.016 (  0) 0) |

| [24] |

van Breemen N, Driscoll C T, Mulder J. Acidic deposition and internal proton sources in acidification of soils and waters[J]. Nature, 1984, 307(5952): 599-604 DOI:10.1038/307599a0 (  0) 0) |

| [25] |

黄昌勇. 土壤学[M].

中国农业出版社, 北京, 2000

(  0) 0) |

| [26] |

赵学强, 潘贤章, 马海艺, 等. 中国酸性土壤利用的科学问题与策略[J]. 土壤学报, 2023, 60(5): 1248-1263 (  0) 0) |

| [27] |

Tang C, Rengel Z. Role of plant cation/anion uptake ratio in soil acidification[M]//Rengel Z. Handbook of soil acidity. New York: Marcel Dekker, Inc. 2003: 57–81.

(  0) 0) |

| [28] |

Hinsinger P, Plassard C, Tang C X, et al. Origins of root-mediated pH changes in the rhizosphere and their responses to environmental constraints: A review[J]. Plant and Soil, 2003, 248(1): 43-59 (  0) 0) |

| [29] |

Fujii K, Hartono A, Funakawa S, et al. Acidification of tropical forest soils derived from serpentine and sedimentary rocks in East Kalimantan, Indonesia[J]. Geoderma, 2011, 160(3/4): 311-323 (  0) 0) |

| [30] |

Wang X J, Gong Z T. Ecological effects of land use patterns in red soil hilly region[J]. Pedosphere, 1995, 5(2): 163-170 (  0) 0) |

| [31] |

Yang X D, Ni K, Shi Y Z, et al. Effects of long-term nitrogen application on soil acidification and solution chemistry of a tea plantation in China[J]. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2018, 252: 74-82 (  0) 0) |

| [32] |

Parfitt R L, Percival H J, Dahlgren R A, et al. Soil and solution chemistry under pasture and Radiata pine in New Zealand[J]. Plant and Soil, 1997, 191(2): 279-290 DOI:10.1023/A:1004266000509 (  0) 0) |

| [33] |

Raza S, Zamanian K, Ullah S, et al. Inorganic carbon losses by soil acidification jeopardize global efforts on carbon sequestration and climate change mitigation[J]. Journal of Cleaner Production, 2021, 315: 128036 DOI:10.1016/j.jclepro.2021.128036 (  0) 0) |

| [34] |

Reuss J O, Cosby B J, Wright R F. Chemical processes governing soil and water acidification[J]. Nature, 1987, 329(6134): 27-32 DOI:10.1038/329027a0 (  0) 0) |

| [35] |

Zhao Y, Duan L, Xing J, et al. Soil acidification in China: Is controlling SO2 emissions enough[J]. Environmental Science & Technology, 2009, 43(21): 8021-8026 (  0) 0) |

| [36] |

Matson P, Lohse K A, Hall S J. The globalization of nitrogen deposition: Consequences for terrestrial ecosystems[J]. Ambio, 2002, 31(2): 113-119 DOI:10.1579/0044-7447-31.2.113 (  0) 0) |

| [37] |

Leys B A, Likens G E, Johnson C E, et al. Natural and anthropogenic drivers of calcium depletion in a northern forest during the last millennium[J]. PNAS, 2016, 113(25): 6934-6938 DOI:10.1073/pnas.1604909113 (  0) 0) |

| [38] |

Pound K L, Lawrence G B, Passy S I. Wetlands serve as natural sources for improvement of stream ecosystem health in regions affected by acid deposition[J]. Global Change Biology, 2013, 19(9): 2720-2728 DOI:10.1111/gcb.12265 (  0) 0) |

| [39] |

Rodhe H, Dentener F, Schulz M. The global distribution of acidifying wet deposition[J]. Environmental Science & Technology, 2002, 36(20): 4382-4388 (  0) 0) |

| [40] |

王敬华, 张效年, 于天仁. 华南红壤对酸雨敏感性的研究[J]. 土壤学报, 1994, 31(4): 348-355 (  0) 0) |

| [41] |

Wang Q, Yu H Y, Liu J F, et al. Attribution of soil acidification in a large-scale region: Artificial intelligence approach application[J]. Soil Science Society of America Journal, 2018, 82(4): 772-782 DOI:10.2136/sssaj2017.08.0304 (  0) 0) |

| [42] |

Prakash J, Agrawal S B, Agrawal M. Global trends of acidity in rainfall and its impact on plants and soil[J]. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 2023, 23(1): 398-419 DOI:10.1007/s42729-022-01051-z (  0) 0) |

| [43] |

杨忠芳, 余涛, 唐金荣, 等. 湖南洞庭湖地区土壤酸化特征及机理研究[J]. 地学前缘, 2006, 13(1): 105-112 (  0) 0) |

| [44] |

Liu Z Q, Li D F, Zhang J E, et al. Effect of simulated acid rain on soil CO2, CH4 and N2O emissions and microbial communities in an agricultural soil[J]. Geoderma, 2020, 366: 114222 DOI:10.1016/j.geoderma.2020.114222 (  0) 0) |

| [45] |

Schroder J L, Zhang H L, Girma K, et al. Soil acidification from long-term use of nitrogen fertilizers on winter wheat[J]. Soil Science Society of America Journal, 2011, 75(3): 957-964 DOI:10.2136/sssaj2010.0187 (  0) 0) |

| [46] |

Cai Z J, Wang B R, Xu M G, et al. Intensified soil acidification from chemical N fertilization and prevention by manure in an 18-year field experiment in the red soil of Southern China[J]. Journal of Soils and Sediments, 2015, 15(2): 260-270 DOI:10.1007/s11368-014-0989-y (  0) 0) |

| [47] |

Zhang Y J, Ye C, Su Y W, et al. Soil Acidification caused by excessive application of nitrogen fertilizer aggravates soil-borne diseases: Evidence from literature review and field trials[J]. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2022, 340: 108176 (  0) 0) |

| [48] |

He J Z, Hu H W, Zhang L M. Current insights into the autotrophic thaumarchaeal ammonia oxidation in acidic soils[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2012, 55: 146-154 DOI:10.1016/j.soilbio.2012.06.006 (  0) 0) |

| [49] |

Lu L, Han W Y, Zhang J B, et al. Nitrification of archaeal ammonia oxidizers in acid soils is supported by hydrolysis of urea[J]. The ISME Journal, 2012, 6(10): 1978-1984 DOI:10.1038/ismej.2012.45 (  0) 0) |

| [50] |

程先富, 陈梦春, 郝李霞, 等. 红壤丘陵区农田土壤酸化的时空变化研究[J]. 中国生态农业学报, 2008, 16(6): 1348-1351 (  0) 0) |

| [51] |

Cai Z J, Wang B R, Xu M G, et al. Nitrification and acidification from urea application in red soil (Ferralic Cambisol) after different long-term fertilization treatments[J]. Journal of Soils and Sediments, 2014, 14(9): 1526-1536 DOI:10.1007/s11368-014-0906-4 (  0) 0) |

| [52] |

Meng H Q, Xu M G, Lv J L, et al. Quantification of anthropogenic acidification under long-term fertilization in the upland red soil of South China[J]. Soil Science, 2014, 179(10/11): 486-494 (  0) 0) |

| [53] |

Lesturgez G, Poss R, Noble A, et al. Soil acidification without pH drop under intensive cropping systems in Northeast Thailand[J]. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2006, 114(2/3/4): 239-248 (  0) 0) |

| [54] |

Li Q Q, Li S, Xiao Y, et al. Soil acidification and its influencing factors in the purple hilly area of southwest China from 1981 to 2012[J]. Catena, 2019, 175: 278-285 DOI:10.1016/j.catena.2018.12.025 (  0) 0) |

| [55] |

文慧颖, 吴华勇, 董岳, 等. 不同土地利用方式下南亚热带赤红壤酸化特征[J]. 土壤, 2023, 55(2): 372-378 DOI:10.13758/j.cnki.tr.2023.02.018 (  0) 0) |

| [56] |

Dong Y, Yang J L, Zhao X R, et al. Soil acidification and loss of base cations in a subtropical agricultural watershed[J]. Science of the Total Environment, 2022, 827: 154338 DOI:10.1016/j.scitotenv.2022.154338 (  0) 0) |

| [57] |

Burle M L, Mielniczuk J, Focchi S. Effect of cropping systems on soil chemical characteristics, with emphasis on soil acidification[J]. Plant and Soil, 1997, 190(2): 309-316 DOI:10.1023/A:1004266831343 (  0) 0) |

| [58] |

Alves L A, de Oliveira Denardin L G, Martins A P, et al. Soil acidification and P, K, Ca and Mg budget as affected by sheep grazing and crop rotation in a long-term integrated crop-livestock system in southern Brazil[J]. Geoderma, 2019, 351: 197-208 DOI:10.1016/j.geoderma.2019.04.036 (  0) 0) |

| [59] |

Zhang H M, Wang B R, Xu M G, et al. Crop yield and soil responses to long-term fertilization on a red soil in Southern China[J]. Pedosphere, 2009, 19(2): 199-207 DOI:10.1016/S1002-0160(09)60109-0 (  0) 0) |

| [60] |

Lin S X, Liu X L, Yan Q X, et al. Research on acidification and changes in mineral element concentrations in ferralsols from long-term tea plantations in Guizhou Province, China[J]. Soil Research, 2024, 62: SR23086 DOI:10.1071/SR23086 (  0) 0) |

| [61] |

周晓阳, 徐明岗, 周世伟, 等. 长期施肥下我国南方典型农田土壤的酸化特征[J]. 植物营养与肥料学报, 2015, 21(6): 1615-1621 (  0) 0) |

| [62] |

李艳琼. 福建耕地土壤酸化风险时空动态与演变模拟[D]. 福州: 福建农林大学, 2024.

(  0) 0) |

| [63] |

Wen H Y, Wu H Y, Dong Y, et al. Differential soil acidification caused by parent materials and land-use changes in the Pearl River Delta region[J]. Soil Use and Management, 2023, 39(1): 329-341 DOI:10.1111/sum.12867 (  0) 0) |

| [64] |

周世伟. 长期施肥下红壤酸化特征及主要作物的酸害阈值[D]. 北京: 中国农业科学院, 2017.

(  0) 0) |

| [65] |

赵凯丽. 不同母质红壤的酸化特征及趋势[D]. 北京: 中国农业科学院, 2016.

(  0) 0) |

| [66] |

蔡泽江. 长期施肥下红壤酸化特征及影响因素[D]. 北京: 中国农业科学院, 2010.

(  0) 0) |

| [67] |

徐仁扣, D. R. Coventry. 某些农业措施对土壤酸化的影响[J]. 农业环境保护, 2002, 21(5): 385-388 (  0) 0) |

| [68] |

Zou H Y, Li W F, Guo X, et al. Spatial heterogeneity of soil acidification driven by cropping patterns and soil types in red soil dryland of Southern China[J]. European Journal of Agronomy, 2025, 170: 127783 DOI:10.1016/j.eja.2025.127783 (  0) 0) |

| [69] |

Dong Y, Yang J L, Zhao X R, et al. Contribution of different proton sources to the acidification of red soil with maize cropping in subtropical China[J]. Geoderma, 2021, 392: 114995 DOI:10.1016/j.geoderma.2021.114995 (  0) 0) |

| [70] |

Helyar K R, Porter W M. oil Acidification, its measurements and the processes involved[M]//Robson A D. Soil acidity and plant growth. Sydney: Academic Press. 1989: 61–101.

(  0) 0) |

| [71] |

张群. 不同利用方式下第四纪红壤酸化特征及趋势[D]. 长春: 吉林农业大学, 2018.

(  0) 0) |

| [72] |

Jiang J, Wang Y P, Yu M X, et al. Responses of soil buffering capacity to acid treatment in three typical subtropical forests[J]. Science of the Total Environment, 2016, 563/564: 1068-1077 DOI:10.1016/j.scitotenv.2016.04.198 (  0) 0) |

| [73] |

Forsius M, Alveteg M, Jenkins A, et al. Magic, safe and smart model applications at integrated monitoring sites: Effects of emission reduction scenarios[J]. Water, Air, and Soil Pollution, 1998, 105(1): 21-30 (  0) 0) |

| [74] |

De Vries W, Posch M, Kämäri J. Simulation of the long-term soil response to acid deposition in various buffer ranges[J]. Water, Air, and Soil Pollution, 1989, 48(3): 349-390 (  0) 0) |

| [75] |

Bonten L T C, Reinds G J, Posch M. A model to calculate effects of atmospheric deposition on soil acidification, eutrophication and carbon sequestration[J]. Environmental Modelling & Software, 2016, 79: 75-84 (  0) 0) |

| [76] |

Xu D H, Ros G H, Zhu Q C, et al. Major drivers of soil acidification over 30 years differ in paddy and upland soils in China[J]. Science of the Total Environment, 2024, 916: 170189 DOI:10.1016/j.scitotenv.2024.170189 (  0) 0) |

| [77] |

赵越. 土壤矿物风化过程中盐基离子与硅的计量关系及模型建立[D]. 北京: 中国科学院大学, 2022.

(  0) 0) |

| [78] |

De Vries W, Breeuwsma A. The relation between soil acidification and element cycling[J]. Water, Air, and Soil Pollution, 1987, 35(3): 293-310 (  0) 0) |

| [79] |

Forsius M, Kleemola S, Starr M. Proton budgets for a monitoring network of European forested catchments: Impacts of nitrogen and sulphur deposition[J]. Ecological Indicators, 2005, 5(2): 73-83 DOI:10.1016/j.ecolind.2004.05.001 (  0) 0) |

| [80] |

Yang J L, Zhang G L, Huang L M, et al. Estimating soil acidification rate at watershed scale based on the stoichiometric relations between silicon and base cations[J]. Chemical Geology, 2013, 337/338: 30-37 DOI:10.1016/j.chemgeo.2012.11.009 (  0) 0) |

| [81] |

杨金玲. 一种土壤混合矿物的盐基离子和硅风化计量关系估算方法: CN105784970B[P]. 2017-07-28.

(  0) 0) |

| [82] |

Zhao Y, Yang J L, Jia N, et al. Stoichiometry of base cations and silicon during weathering of a deep soil profile derived from granite[J]. Pedosphere, 2023, 33(5): 800-807 DOI:10.1016/j.pedsph.2022.07.006 (  0) 0) |

| [83] |

赵越, 杨金玲, 董岳, 等. 模拟酸雨淋溶下强风化土壤矿物风化计量关系研究[J]. 土壤学报, 2019, 56(2): 310-319 (  0) 0) |

| [84] |

赵越, 杨金玲, 许哲, 等. 模拟酸雨淋溶下不同母质发育雏形土矿物风化中的盐基离子与硅计量关系[J]. 土壤学报, 2023, 60(5): 1456-1467 (  0) 0) |

| [85] |

刘源, 钱薇, 徐仁扣. 双氰胺对施氮肥引起的红壤酸化的抑制作用[J]. 生态与农村环境学报, 2013, 29(1): 76-80 (  0) 0) |

| [86] |

Yu Y Z, Jiao Y, Yang W Z, et al. Mechanisms underlying nitrous oxide emissions and nitrogen leaching from potato fields under drip irrigation and furrow irrigation[J]. Agricultural Water Management, 2022, 260: 107270 DOI:10.1016/j.agwat.2021.107270 (  0) 0) |

| [87] |

Wang H X, Xu J L, Liu X J, et al. Effects of long-term application of organic fertilizer on improving organic matter content and retarding acidity in red soil from China[J]. Soil and Tillage Research, 2019, 195: 104382 DOI:10.1016/j.still.2019.104382 (  0) 0) |

| [88] |

Ye J, Wang Y, Wang Y, et al. Improvement of soil acidification and ammonium nitrogen content in tea plantations by long-term use of organic fertilizer[J]. Plant Biology, 2023, 25(6): 994-1008 DOI:10.1111/plb.13554 (  0) 0) |

| [89] |

Fan P S, Li J K, Chen P, et al. Mitigating soil degradation in continuous cropping banana fields through long-term organic fertilization: Insights from soil acidification, ammonia oxidation, and microbial communities[J]. Industrial Crops and Products, 2024, 213: 118385 DOI:10.1016/j.indcrop.2024.118385 (  0) 0) |

| [90] |

Shi R Y, Ni N, Nkoh J N, et al. Biochar retards Al toxicity to maize (Zea mays L.) during soil acidification: The effects and mechanisms[J]. Science of the Total Environment, 2020, 719: 137448 DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.137448 (  0) 0) |

| [91] |

李科伟, 徐仁扣. 碳循环在土壤酸化与调控中的作用[J]. 土壤, 2025, 57(3): 485-497 DOI:10.13758/j.cnki.tr.2025.03.001 (  0) 0) |

| [92] |

Vista S P, Gaihre Y K, Dahal K R. Plant nutrient availability in acid soil and management strategies[M]//Climate Change and Soil-Water-Plant Nexus. Singapore: Springer Nature Singapore, 2024: 331–353.

(  0) 0) |

| [93] |

蔡东, 肖文芳, 李国怀. 施用石灰改良酸性土壤的研究进展[J]. 中国农学通报, 2010, 26(9): 206-213 (  0) 0) |

| [94] |

Sun B, Poss R, Moreau R, et al. Effect of slaked lime and gypsum on acidity alleviation and nutrient leaching in an acid soil from Southern China[J]. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 2000, 57(3): 215-223 DOI:10.1023/A:1009870308097 (  0) 0) |

| [95] |

Xu J M, Tang C, Chen Z L. The role of plant residues in pH change of acid soils differing in initial pH[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2006, 38(4): 709-719 DOI:10.1016/j.soilbio.2005.06.022 (  0) 0) |

| [96] |

Li J Y, Wang N, Xu R K, et al. Potential of industrial byproducts in ameliorating acidity and aluminum toxicity of soils under tea plantation[J]. Pedosphere, 2010, 20(5): 645-654 DOI:10.1016/S1002-0160(10)60054-9 (  0) 0) |

| [97] |

Dong D, Feng Q B, McGrouther K, et al. Effects of biochar amendment on rice growth and nitrogen retention in a waterlogged paddy field[J]. Journal of Soils and Sediments, 2015, 15(1): 153-162 DOI:10.1007/s11368-014-0984-3 (  0) 0) |

| [98] |

Shi R Y, Lai H W, Ni N, et al. Comparing ameliorative effects of biomass ash and alkaline slag on an acidic Ultisol under artificial Masson pine: A field experiment[J]. Journal of Environmental Management, 2021, 297: 113306 DOI:10.1016/j.jenvman.2021.113306 (  0) 0) |

| [99] |

Shi R Y, Li J Y, Jiang J, et al. Incorporation of corn straw biochar inhibited the re-acidification of four acidic soils derived from different parent materials[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2018, 25(10): 9662-9672 DOI:10.1007/s11356-018-1289-7 (  0) 0) |

| [100] |

高伟斌, 陈旸, 王浩贤. 增强硅酸盐岩风化——"碳中和"之新路径[J]. 地球科学进展, 2023, 38(2): 137-150 (  0) 0) |

| [101] |

莫朋军. 玄武岩粉配施对玉米种植田土壤的作用效果试验[J]. 南方农业, 2024, 18(22): 10-13 (  0) 0) |

| [102] |

张璐, 逄洪波, 张雨欣, 等. 我国土壤酸化的原因及改良措施研究进展[J]. 贵州农业科学, 2017, 45(8): 49-52 (  0) 0) |

| [103] |

Nkoh J N, Yan J, Xu R K, et al. The mechanism for inhibiting acidification of variable charge soils by adhered Pseudomonas fluorescens[J]. Environmental Pollution, 2020, 260: 114049 DOI:10.1016/j.envpol.2020.114049 (  0) 0) |

| [104] |

Wu J L, Zhang C, Xiao L, et al. Impacts of earthworm species on soil acidification, Al fractions, and base cation release in a subtropical soil from China[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2020, 27(27): 33446-33457 DOI:10.1007/s11356-019-05055-8 (  0) 0) |

| [105] |

万青, 徐仁扣, 黎星辉. 酸性条件下氮素形态对西红柿根系释放羟基的影响[J]. 土壤, 2011, 43(4): 554-557 (  0) 0) |

| [106] |

金修宽. 农田水氮碳调控土壤酸化及其作用效应研究[D]. 保定: 河北农业大学, 2018.

(  0) 0) |

| [107] |

Jiang Y H, Lin X Q, Wang H B, et al. Effect of intercropping with forage soybean on the rhizosphere soil nutrients of tea plants[J]. Catena, 2025, 255: 109060 DOI:10.1016/j.catena.2025.109060 (  0) 0) |

| [108] |

Yang W H, Guo Y T, Wang D S, et al. Intercropping wheat alleviated soil acidification and suppressed Fusarium wilt of faba bean[J]. Plant and Soil, 2024, 505(1): 397-417 (  0) 0) |

| [109] |

赵其国, 黄国勤, 马艳芹. 中国南方红壤生态系统面临的问题及对策[J]. 生态学报, 2013, 33(24): 7615-7622 (  0) 0) |

| [110] |

Li X F. Complex ecologic-economic system of afforestation—An example of sustainable agriculture[J]. Chinese Geographical Science, 1994, 4(2): 168-173 DOI:10.1007/BF02664299 (  0) 0) |

| [111] |

Gogoi B, Nath T, Kashyap D, et al. Sustainable agriculture, forestry and fishery for bioeconomy[M]//Current Developments in Biotechnology and Bioengineering. Amsterdam: Elsevier, 2020: 349–371.

(  0) 0) |

| [112] |

Wang J S, Cao K L, Yang X. Advancement of the Qianyanzhou mode in the new period[J]. Journal of Resources and Ecology, 2022, 13(3): 528-536 (  0) 0) |

| [113] |

Zou J D, Liu W J, Wang J S, et al. A study of the Qianyanzhou modein a subtropical red soil hilly region of China[J]. Journal of Resources and Ecology, 2018, 9(6): 654-662 DOI:10.5814/j.issn.1674-764x.2018.06.008 (  0) 0) |

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

2025, Vol. 57

2025, Vol. 57